駅前ならではのおすすめ土地活用10選

駅前の土地は、利便性の良さと集客力の高さから、土地活用が成功しやすい場所です。

この記事を読むと、

- 駅前の土地活用に向いた方法10選とその特徴

- 駅の特性や土地の条件に応じて方法を決めることが成功の秘訣

- 駅前の土地活用で成功するには信頼できるパートナー選びが重要

といったことがわかります。

駅前での土地活用のメリット・デメリットや注意すべきポイントもまとめていますので、最後までお読みになれば、ご所有の駅前の土地をどうやって活用するべきかの答えが見つかります。

なお、すでに土地活用を検討されている方は、以下のボタンから費用・収益シミュレーションなどが含まれた「土地活用プラン」を最大10社の土地活用会社から取り寄せることができます。ぜひご活用ください。

会社があります!

1.駅前の土地におすすめの活用方法10選

本章では、駅前の土地に向いた土地活用方法を10種までに絞り、選びやすくしました。

それぞれの活用方法が、どのような経営内容なのか、収益めやすや、初期費用がどのくらい必要なのかをシンプルに解説しています。

また、ご所有の土地で具体的にどのような土地活用方法が可能なのか知りたい方は「HOME4U 土地活用」をご活用ください。最大10社から無料で土地活用のプラン提案を受けられます。

1-1.アパート・マンション経営

アパートやマンションを建設し、入居者からの賃料収入を得る土地活用です。

駅前の土地は利便性が高いため、通勤通学に便利な賃貸物件として高い需要が見込めます。

はじめにアパートやマンションの建築費はかかりますが、ローンの返済原資は入居者からの家賃ですので、空室さえ発生しなければ問題なく経営ができます。

同じ駅前の土地でも、エリアによってアパート向き、マンション向きがあります。

ご所有の土地が、都心の駅・特急や急行の停車駅・駅前の開発が進んでいる駅前エリアの場合は、マンションが向いています。このようなエリアには、通勤通学に便利で、生活の利便性を強く求めるタイプの入居者が集まります。

ご所有の土地が、田舎の駅や各駅停車駅、まだ大規模な開発の手が入っていない駅前エリアの場合は、アパートが向いています。

このような場所は、便利さと防犯性、静かさが備わったエリアを求める方が入居者も集まりやすいです。

家賃も、急行停車駅よりも少し低めに設定される傾向があり、入居者からするとお得感のある賃貸物件となります。

- 経営方法

-

経営方法は、不動産管理会社に委託、サブリース、自主経営という3つの方法があります。

- ・不動産管理会社に委託

-

不動産管理会社は、賃貸物件を管理する専門会社です。入居者募集・内見案内・契約・家賃振込・更新・督促・退去など、賃貸に関わる業務全般を、オーナーの代わりに行います。委託費用は1室あたり賃料の〇%という契約方法になります。

アパートやマンションの室数が多い場合は、賃貸管理以外に、建物管理も委託できます。建物管理は建物全体の管理、例えば、清掃・ゴミ出し・消耗品の取り換え・防犯・整理整頓に加え、建物のメンテナンスや改修工事の計画を立てることも含まれます。どこまで管理お願いするかは、各種プランの中から選ぶことができます。

- ・サブリース

- サブリースは、建物が完成したら、経営のすべてをサブリース会社に委託し、契約で決めた金額を、毎月サブリース会社から振り込んでもらう運営方法です。すべての経営管理をサブリース会社が行いますので、オーナーは一切、経営に関与しません。また、万が一空室が出ても、契約した土地オーナーの手取り金額は変わりません。

- ・自主経営

- 自主管理は、大家さんご自身で経営管理全般を行うことです。ただし、はじめてのアパート・マンション経営の場合は、スタートから何年かを管理会社に運営を任せ、プロのノウハウを学習してから大家さん業をするほうが、トラブルが少なく済みます。

- 初期費用

-

初期費用は、建物の構造と大きさによってかなり差があります。

また、土地条件によって建築できる建物に制限が付くことがあり、希望している大きさのものが建てられるかは、不動産のプロフェッショナルに相談しないとわからない部分があります。アパート・マンション経営をご検討の場合は、先に、その土地でアパートやマンションなどの共同住宅が建てられるかどうか、どの規模のものが建築できるのかなどの土地条件を、不動産会社に確認してもらう必要があります。

NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U 土地活用」では、活用予定地と相性の良い不動産会社やハウスメーカー最大10社から、その土地の需要や具体的な建築費・収益シミュレーションが含まれた「土地活用プラン」を無料で取り寄せることができます。下のボタンからぜひお試しください。

なお、アパート、マンションの建築費については、以下の記事をご確認ください。

- アパート建築費

- マンション建築費

- 収入

-

アパート・マンションの収入は、室数×賃料の1年分が年収となります。

ここから、アパート・マンション経営をするためにかかった費用を差し引いたものが、オーナーの利益になります。

年間20万円以上の利益がある場合は、確定申告が必要です。アパート、マンションの収入については、以下の記事をご確認ください。

- アパート経営の収入

- マンション経営の収入

1-2.オフィスビル経営

ご所有の土地に、企業などに事務所を貸すためのビルを建設し、オフィスのテナント貸しをして収入を得る方法です。オフィス需要のある場所であれば、安定した経営が期待できます。

事務所として使用することが目的ですので、低層階にはオフィスで働く人たちの利便性が良くなるような、飲食店・コンビニなどの店舗を入れることもできます。

オフィスビルを借りるのは、ビジネス目的の企業ですので、都心部・特急・急行停車駅の駅前に土地をお持ちの方に向いています。あまり昇降客の多くない駅の場合は、オフィステナントの1室の規模を小さく設計することで、大企業から個人経営の事務所まで、幅広く受け入れることができるようになります。

- 経営方法

-

オフィスとして借りてくれる企業に、テナントを貸し出します。

経営方法は、ビル経営に強い管理会社に、委託かサブリースをするのが一般的です。委託の場合は、オフィステナントの申し込みがあると、オーナーへ打診がありますので、オーナーがテナントを選別することができます。サブリースの場合は、経営全般をお任せする形になるので、オーナーがテナントを決めることはできません。企業への貸し出しですので、駅前ビルのオフィスは、通勤やビジネス利用に便利なため、空室が出にくいと言えます。特に、その企業の事業と関連する会社が周辺エリアにある場合は、長期安定収入が期待できます。

- 初期費用

-

ビルを建築する費用が発生します。

土地条件にもよりますが、基本的に構造は鉄骨以上、利便性を高くするためのエレベーター設置があるのが理想ですが、建設費は高額になります。これらの建築費の返済原資は、テナントに入ってくれる企業からの家賃収入ですので、エリアマーケティングに基づいた返済計画であれば、経営上の問題は起きにくいと言えます。

ビルの建築費についてはこちらをご覧ください。

- 収入

-

テナント数×賃料収入の一年分が収入となります。ここから、オフィスビル経営のための経費を差し引いた分が、利益となります。駅前オフィスは、その利便性の高さから、相場家賃よりも少し高めでも入居者には困らない傾向にあります。

ビル経営についてはこちらをご覧ください。

1-3.商業テナントビル経営

オフィスビルとは若干異なり、小売店や飲食店などの、商業用の店舗を入居させるビルです。駅前ビルは人通りも多く、商業としての立地条件が整っているので、テナントの売り上げも良いので、長期契約が期待できます。

商業ビルには多種のテナントを入れるタイプと、同じ業種のテナント入れるタイプがあります。これらは、エリアマーケティングをしたうえで、慎重に判断をしていきます。

入居テナントは駅前エリアでのビジネスが目的ですので、都心や特急・急行停車駅のような、昇降者数の多い駅前の土地の方が適しています。田舎の駅や、人の少ない駅の場合は、個人経営者が入れるような規模の小さなテナントを数多くつくるようにすれば、事務所とテナントを両方取り入れた雑居ビルとして、人が少ないというデメリットをカバーできます。

商業ビルの場合は駅前と言っても駅に隣接している必要はなく、商店街や駅周辺などの、買い物客が駅から徒歩で行ける商圏エリアに入っていれば、「駅前ビル」の範疇と考えても問題ありません。

- 経営方法

-

商業テナントとして借りてくれる企業や事業主に貸し出します。

ビル経営に強い管理会社に、委託かサブリースをするのが一般的です。委託をした場合は、テナント申込があると管理会社からオーナーに打診がありますので、テナントを選別することができます。

サブリースをする場合は、経営もすべてお任せになりますので、入るテナントを選ぶことはできません。 - 初期費用

-

オフィスビル同様、ビル建築のために高額な初期費用が必要です。

人が住むための場所ではないため、アパートやマンションなどの住宅と比較すると、建築ルールも厳しくはなく、設計の自由度は高めになります。例えば、ファッション系のお店ばかり入っているビルにしたい場合は、それにふさわしいオシャレなデザインのビルにすることも可能です。ビルの高さ広さによりますが、鉄骨以上で、エレベーター設置があることが理想です。

- 収入

-

賃料×テナント数の一年分が収入になります。この金額から、ビル経営のための経費を差し引いたものが利益となります。駅前ビルは人通りが多く、商圏として高い価値があるため、少し高めの家賃設定にしても、入居テナントに困らない傾向があります。

1-4.ホテル経営

ご所有の土地に、ホテルを建設し、そのホテルを経営する土地活用です。

ビジネスホテルから、ハイクラスのブランドホテルまで、土地の条件によってさまざまなものが建てられます。

ホテルの経営方法に関わらず、駅前・駅近・大きな通りに面している・インターチェンジの近くなど、広い意味で交通の便が良い、便利な場所であれば、どのようなスタイルでもホテル経営に適した土地と言えます。

あまり人が多くない土地であっても、周辺エリアに発展している商業地・ビジネス街などがあればビジネス系のホテル経営が可能です。また、近くに観光名所などがある場合は、旅行客を対象にしたホテルも適しています。

- 経営方法

-

ホテル経営は専門性が高いため、経営方法は、主に以下の4種類から選択することになります。

- 1.一括借り上げ方式(サブリース)

-

ホテルを建ててから、運営をホテル経営会社にリースする方法です。土地オーナーはホテル経営会社から、契約時に決めた賃料を受け取ります。一般的な契約サイクルは10年単位です。

ホテル経営は長期契約になることが多いため、比較的、長期安定収入が期待できます。

- 2.定期借地方式(土地貸し)

-

ホテル経営会社に土地のみを貸す、借地方式です。ホテル建設と運営はホテル経営会社が行います。

土地を貸すだけですのでリスクが低く、固定の土地代を長期にわたって得られます。 - 3.経営コンサルティング方式(フランチャイズ)

-

ホテルのフランチャイズチェーンに加盟して、土地オーナーが経営を行う方法です。土地オーナーは、ホテルオーナーとして、建物の建設・維持管理・経営・運営を行います。

フランチャイズ方式なので、ホテルチェーンにロイヤリティ(加盟料)を支払って、ホテル運営会社から開業指導・コンサルティングなどの経営全般のサポートを受けますので、ノウハウがなくてもスタートできます。

- 4.直営方式

-

直営は、土地オーナーがホテルの建設・維持管理・経営・運営のすべてを行う方法で、文字通りのオーナーズホテルです。ホテル経営のノウハウがないままでスタートするので、経営が厳しくなる可能性があります。

- 初期費用

-

選択したホテルの経営方法によって、かかる初期費用が違います。

- 1.一括借り上げ方式(サブリース)

-

ホテルの建設費が初期費用になります。どの規模のホテルを建てるのかは、土地条件とエリアニーズを調査したうえで、経営委託をするホテル経営会社と相談の上決めていくことになります。

- 2.定期借地方式(土地貸し)

-

ホテル運営会社に土地を貸すだけですので、初期費用はほぼ発生しません。土地に何かしらの建物があった場合は、撤去費用が発生する場合もありますが、ホテル経営会社が建設工事の一工程として負担してくれることもあります。

- 3.経営コンサルティング方式(フランチャイズ)

-

ホテルの建設費とフランチャイズ加盟料が初期費用になります。フランチャイズチェーンにホテル建築プランがある場合は、それに沿ったものを建てることになります。

- 4.直営方式

-

ホテルの建築費が基本の初期費用となります。すべてご自身で行うため、建築費以外で、ホテル開業のためにかかる費用はすべて、初期費用に含まれます。

- 収入

-

選択したホテルの経営方法によって、収入めやすが変わります。

- 1.一括借り上げ方式(サブリース)

-

契約時に決めたサブリース料が、ホテル経営会社から毎月支払われます。賃料は、ホテルの規模、ホテルブランドなどによってかなり変わってきます。振り込まれた金額の1年分が年収となり、そこから、さまざまな経費を差し引いた分が利益となります。

一括借り上げの場合、ホテル経営がうまくいかなくなると、ホテル運営会社が撤退する可能性があります。その場合は、契約解除となり、サブリース料が振り込まれなくなるばかりか、ローンの残ったホテルがそのまま土地オーナーに戻ることになります。

契約時には、途中解約に関するペナルティ(違約金)、次の経営会社を見つけるなど、解約をする場合でも、ローン返済に支障が出ないようにしておく必要があります。

- 2.定期借地方式(土地貸し)

-

土地の賃料が年間収入になります。契約時に決めた土地代の1年分が年収となり、そこから経費を差し引いたものが利益となります。

ホテル運営会社が撤退をすると、次のホテル経営会社が現れるまで、賃料も発生しなくなります。契約書には、途中解釈ペナルティ設定をしておき、収入が途中で途絶えないようにしておく必要があります。

- 3.経営コンサルティング方式(フランチャイズ)

-

ホテル経営で得た収入から、ホテル経営にかかった経費を差し引いた分が、利益となります。そこから、フランチャイズ料を支払うことになります。ホテル経営がうまくいけば大きな収入が得られますが、経営不振の場合は、赤字であっても、フランチャイズ料の支払いが発生します。

ホテル事業が不振になる前に、フランチャイズ会社からの経営サポートがありますので、経営は比較的うまくいく可能性が高くなります。

- 4.直営方式

-

ホテル経営で得た収入からホテル経営にかかった経費を差し引いた分が、全額、オーナーの利益となります。繫盛すれば大きな利益が得られます。

しかし、うまくいかない時には、フランチャイズのような経営サポートが受けられないため、経営評価が下がり、ホテルとしての評価自体が悪くなってしまうことがあります。

1-5.コインパーキング経営

土地にいわゆるコインパーキングとよばれる24時間経営タイプの駐車場を作り、駐車料金を得る方法です。

どこの駅でも、駅前には車を停めるスペースが少ないことが多いので、潜在的な需要があります。

土地のエリア、大きさ、地形は関係なく、駐車場の需要が高ければ、向いている土地となります。

コインパーキング設備はすぐに撤去できますので、一時的な土地活用としても向いています。

- 経営方法

-

コインパーキングの経営会社に業務委託をする方法が一般的です。土地だけを貸す方法、コインパーキングの設営までを土地オーナーが受け持ち、経営のみをコインパーキング経営会社に委託するなど、会社によってさまざまなプランがあります。

- 初期費用

-

コインパーキングを経営するためには、コインパーキング用の駐車設備が必要です。土地貸しの場合は、パーキングの設営も宣伝もすべてコインパーキング経営会社が行いますので、初期費用は0円です。

それ以外の場合は、パーキングの設営費用が初期投資額になります。ただし、この設営に使った設備を全額買い取りにすると、自主経営もできます。

- 収入

-

土地貸しの場合は、土地代が年間収入になります。自主経営の場合は、パーキング代金がそのまま年間収入となります。

コインパーキング経営会社に経営を委託する場合は、基本的に、事前に決めた契約料を会社が毎月土地オーナーに支払うことになります。プランによって金額が違いますが、多くの場合、月間のパーキング利用料から所定の委託費用を差し引いた分が収入となります。

これらの収入から、経費を差し引いた分が、利益となります。

コインパーキング経営についてはこちらをご覧ください。

1-6.コインロッカー・トランクルーム経営

駅前で荷物を預けるための空間を貸し出す土地活用方法です。トランクルームは、オフィス用品や家庭用品などでオフィスや自宅で保管しきれないものを、一定期間、保管するための場所です。コインロッカーは、手荷物や重たい荷物などを、数時間から数日の間の短期間、保管するための場所です。

昇降客の多い駅前であれば、コインロッカーの需要はかなり多くなります。また最近は、コインロッカーで宅配荷物の出荷や受け取りができるタイプのものもありますので、需要はますます増える可能性があります。そこまで人が多くない駅の場合は、オフィスや家庭用品を一定期間保管できる、トランクルーム経営が向いています。

- 経営方法

-

ご所有の土地に、荷物を預ける場所を設置し、利用客の支払う使用料が収入になるタイプの土地活用です。狭小地や不整形地でも、コインロッカーやトランクルームが置ける広さがあればスタートできます。また、すでに建築されている建物のデッドスペースなどを利用することもできます。

- コインロッカー

-

コインロッカーの場合は、コインロッカー専門事業会社に土地や場所を貸し出すのが一般的です。コインロッカーの設置費用やメンテナンス代、管理費用などはすべて会社が負担します。

ご自身で経営することも可能ですが、コインロッカーの機械の故障や、荷物の取り忘れなど、クレームやトラブル対応の多いビジネスでもありますので、専門事業会社に委託するほうが、ストレスの少ない土地活用となります。

- トランクルーム

-

トランクルームの場合は、サブリースと管理委託の2種類があります。サブリースの場合は、土地オーナーがトランクルームを用意し、委託された事業者が個別ユーザーと契約をしてトランクルーム経営をします。

管理委託は、土地オーナーがトランクルームを用意してユーザーと直接契約をし、管理運営の部分だけをトランクルーム事業者に委託する方法です。トランクルームの会社によってさまざまなプランがありますので、比較をして、から選んでください。

初期費用

コインロッカーは設置も経営もコインロッカー専門会社が準備しますので、初期費用は0円です。トランクルームの場合、すでに建っている建物の一部をトランクルームとして使う場合は、初期費用は室内の設備費(セキュリティキー・空調・パーティションなど)になります。

ご所有の土地にトランクルームを新規に作る場合は、建物の設営費用が初期費用となります。人が住むわけではないので、マンションやアパートを建てるよりはコストをかなり抑えることができますが、温度変化や自然災害などにも耐え、預けた品物が劣化しない程度には頑健な建物が必要です。

また、トランクルームの専門会社の傘下で経営をする場合には、専門会社が指定する基準の建物を建てる必要があります。これらの初期費用は、契約の際に見積もりプランをもらえます。

どのくらいの建設費・設備費をかけるかはオーナーの考え方によりますが、セキュリティと防災・防水設備が良い方が契約者数は多くなり、経営は安定します。

収入

コインロッカーの場合は、総売り上げ(利用料)に対して、契約した%割合が収入となります。そこから経費を差し引いた分が利益となります。

トランクルームで、土地や建物の一部を貸しているだけの場合は、スペースの年間賃料が年収となります。その金額から経費を差し引いたものが、オーナーの利益となります。

トランクルームのサブリースをしている場合は、契約で取り決めた賃料が専門事業者から振り込まれます。その金額の1年分が年収となり、そこから経費を差し引いたものが利益となります。

トランクルーム経営についてはこちらをご覧ください。

1-7.看板や広告の設置

駅前の目立つところであれば、看板や広告設置で土地活用ができます。ご所有の土地に広告看板を出せるスペースを用意すれば、企業からの広告掲載の依頼が入ります。 すでに建物が立っている場合は、人の目線が届く範囲以外にも、高速道路や高架線路から見える屋上や高層階の窓や壁なども、広告スペースとして使えます。

駅前の土地であればどこでも、それなりに広告の申し込みは入りますが、土地活用として利益を出すのであれば、都心部または主要ターミナル駅や、複数のバス・線路乗り入れがある駅前の土地の方が向いています。

企業からすると、駅前エリアでの広告・看板は、TVCMやネットCMなどの広告料金と比較すると低コストなのに、多くの人の目にとまる可能性が高い宣伝媒体です。その駅や路線を利用する人に向けて直接的な訴求ができるため、駅前エリアで広告が打てる場所は、費用対効果が良く、常に多くの企業が探しています。

立て看板などの昔からある広告方法以外にも、ビル壁面に大きな液晶ビジョンを掲げるビルボード広告や、パソコン画面くらいの大きさのデジタルサイネージ広告など、さまざまな種類のものがあります。

- 経営方法

-

土地や建物の一部を、企業が広告をするためのスペースとして貸し、その賃料が収入になります。広告主の募集は、不動産会社に仲介をしてもらい、賃料振込などの管理を委託します。また、ご自身で土地に「広告主募集」の立て看板を立てても良いのですが、契約時にはやはり、不動産会社に間に入ってもらうことになります。

屋外広告の専門会社に委託すれば、プラン提案・営業・商談・広告設置・振込・更新など、すべてお任せできるサブリース契約ができます。

昇降客の多い駅前の土地であれば、大きな契約が入ることもあります。ただし、広告は、訴求反応が悪いとすぐに看板などを取り下げる傾向があるため、なるべく、長期契約になるような会社を選択することで、安定収入になります。

- 初期費用

-

ご所有の土地や建物で、広告を打てるスペース貸すだけですので、電子機器などを利用しないのであれば、初期費用は0円になります。屋上や壁面などを使う場合は、看板がしっかりと固定できる足場の設置と、照明設置の費用がかかります。

電子機器を使ったデジタル系の看板を出す場合は、専門機器や配線が必要になるため、デジタル広告の専門会社に委託します。サブリースタイプを選べば、電子機器や足場設置などの費用もすべて、専門会社が用意しますので、初期費用0でスタート出来ます。

- 収入

-

地域・駅名・広告の種類と大きさ、利用期間によって違いがありますが、基本的に、人通りが多く、広告画面が大きいほど、賃料は高くなります。

土地や建物に1メートル四方の普通の看板を付けた場合で、年間で数万円くらいがめやすです。複数の企業と契約をしても、普通の看板だけだと利益はそこまで大きくはなりません。しかし、企業はこの広告のために看板製作をしていますので、看板を出しているデメリットがなければ、長期に利用する可能性が高くなりますので、低め安定収入となります。

デジタル系の電子広告看板を使う場合は、専門技術と専門知識が必要になりますので、専門会社へスペース貸し(土地・壁・屋上など)をすることになります。

壁面や屋上部分のサブリース契約になりますので、あらかじめ契約で取り決めたスペース売上の%か、固定の賃料となります。%収入契約の場合は、大口の契約が入った場合には賃料も増えますが、広告申し込みがゼロの期間が発生すると、賃料も0になります。

収入の参考例として、東京都新宿区の駅前にある「笑っていいとも!」の撮影スタジオがあったスタジオアルタの場合で値段を見てみます。アルタの壁面には、大型の液晶ビジョン広告があります。そこで15秒間のCMを1時間に2回、1日合計28回の広告表示をさせた場合の1日の広告料金は、1日契約で10万円になります。

1-8.自動販売機の設置

ご所有の土地に自動販売機を設置し、ドリンクの売り上げが収入になる土地活用です。

狭すぎる、いびつであるなどで思ったような建物が建てられない土地や、すでに土地活用をしている土地のデッドスペースを使っても出来る活用方法です。

都会でも田舎でも、駅前であれば、そのエリアでは一番の人通りがありますので、自動販売機の需要は高いと言えます。

- 経営方法

-

経営方法は大きくわけて、自動販売機を設置する専門会社に土地のみを貸し出すフルオペレーションタイプ、自主経営タイプの2種類です。

フルオペレーションタイプは、収入は土地代だけになりますが、専門会社が自動販売機の運営管理をすべてしてくれますので、手軽な土地活用方法と言えます。管理が不要ですので、副業としての土地活用としても、スタートしやすい経営方法です。

自主経営タイプは、ご自身で自動販売機を購入し、土地に設置をします。ただし、自動販売機の清掃、商品管理、金銭管理、故障した場合のクレーム対応などもすべてご自身で管理することになります。

どちらの場合も、自動販売機をリースして経営する方法もあります。専門会社によって様々なプランがありますので、いくつか資料をあつめ、比較してみることをおすすめします。

- 初期費用

-

フルオペレーションタイプは、自動販売機の専門会社に土地を貸すだけですので、初期費用0円です。自主経営タイプは、自動販売機の購入代金、設置設営費用、電気工事代などが初期費用になります。自動販売機を中古市場で購入すれば、初期費用を抑えることができます。

- 収入

-

フルオペレーションタイプは、毎月の土地代の一年分が賃料収入となります。ここから経費となる分を差し引いたものが、利益となります。自主管理は、自動販売機からの売り上げが収入になります。ここから経費を差し引いたものが利益になります。

自主経営の場合、陳列する商品もご自身で選んで仕入れることができますので、エリアニーズに合った商品が入っていれば、購入対象者がすべての年齢層になりますので、かなりの販売数が期待できます。ただし、かなり忙しくなります。

1-9.定期借地

定期借地とは、ご所有の土地を、企業などに一定期間だけ貸し出すことです。

「定期借地権」が設定され、定められた期間が経過すると借地権が消滅します。

土地を貸し借りする前の段階で、貸し出しをする期間を決めるので、借り主は、借りられる期間に合わせて事業計画を立てて借地を活用することができます。基本的に、貸出期間が終了すると、土地は返してもらえるので、土地オーナーとしては安心して貸すことができます。

駅前の土地であれば、企業ニーズによる申し込みが発生する可能性が高い土地活用方法です。一般的に10年単位の契約期間になることが多く、長期安定した収入が期待できます。

このようなことから、駅前の土地を活用はしたいけども、自分で事業リスクは負いたくない、持っている土地を売りたくはないけど、相続や固定資産税などの対策をしたいというオーナーにとって、魅力のある土地活用方法です。

- 経営方法

-

定期借地をする方法には以下の3種があり、それぞれ特徴があります。どの契約でも、経営方法は土地を貸すだけです。どの定期借地方法でも、定期借地をすることにより土地の評価額が下がりますので、相続の際の課税評価額も下げることができます。

- 1.一般定期借地権

-

借地権の存続期間を50年以上で設定することができます。期間が長いのですが、土地オーナーは借り主からの契約更新や期間延長に答える義務がないので、50年後に、自分の土地を更地で取り戻すことができます。

大手企業やハウスメーカーなどが借り上げ、そこにビル・住宅・マンションを建てて経営をするときなどに選択します。借り主が住居用の建物を建てた場合は、土地オーナーの固定資産税に住宅用地の特例が適用され、税額の減額対象になります。

途中で相続が発生した場合でも、定期借地契約の名義人が変わるだけで、契約内容はそのまま続行します。

- 2.建物譲渡特約付借地権

-

借地権の存続期間を30年以上に設定できる定期借地です。契約期間が終わったら、借り主が建てた建物を、土地オーナーが買い取ることが契約に設定されます。土地オーナーが建物の買取をしなかった場合は、借地権が消滅しないという契約方法です。

例えば、大手ハウスメーカーに30年借り上げてもらい、そこにハウスメーカーがマンションやアパートを建てて30年間運営します。30年後、土地オーナーは土地を返してもらいますが、その時に、ハウスメーカーが建てたアパートも一緒に引き取ります。

木造アパートの場合は、法定耐用年数が22年ですので、評価額0円として、築30年のアパートを無料で引き取ることになります。マンションの場合は鉄筋コンクリート造で法定耐用年数47年ですので、残り17年分の評価額で買取をします。

オーナーはそのアパートやマンションをご自身で再経営しても良いですし、取り壊して新しい土地活用をすることもできます。

- 3.事業用定期借地権

-

貸し地の用途を、工場やコンビニの建設など事業用に限定したものです。土地の使い道が事業だけに限定されているため、貸し主は、賃貸マンションなどの住宅を建てることはできません。契約終了後、貸し主は建物を撤去し、更地にして返す義務があります。

借地権の存続期間は10~50年未満で、契約期間によって以下のような特約※があります。

- 10~30年未満:契約更新・建物買取請求権なし。更地で返還する。

- 30~50年未満:契約更新・建物買取請求権あり。

土地オーナーにとっては選択肢の多い、有利な契約条件が揃っているのですが、代わりに、貸す相手を事業者に限定されます。

※特約には、公正証書による契約が必要です。

土地オーナーが希望する契約方法を選び、その条件に合った企業と契約をすることになります。一旦契約してしまうと、契約中は土地を使うことができませんので、土地オーナーが将来の土地活用や相続に関した長期的な視野を持った上で、判断する必要があります。

- 初期費用

-

どの契約方法を選んでも、土地オーナーに初期費用の負担はありません。建物が建っていた場合は、撤去費用が発生します。

- 収入

-

収入は、固定資産税評価額の2~4倍くらいがめやすです。

1-10.売却

駅前にある土地でも、活用が難しい場合や、活用をする予定がない場合は、売却をして現金を得ることも選択肢の一つと言えます。

土地に建物がある場合は、撤去費用が発生しますが、売却をすると、まとまった現金が手に入りますし、今後、固定資産税などに頭を悩ます必要がなくなります。

ただし、一度手放した「駅前の土地」という希少物件は、なかなか再入手するのは難しいので、さまざまな土地活用方法と比較をしたうえで、慎重に検討してください。

また、土地に建物がある場合は、売却時に撤去をする必要がありますので、撤去費用が発生します。

駅前という恵まれた条件の土地であっても、いざ土地活用するとなると、どの活用方法が最適なのか、判断しかねる時があります。そんな時にはおひとりで悩むのではなく、不動産と土地活用のプロフェッショナルである、不動産会社やハウスメーカーに建築プラン・経営プランを作ってもらい、一緒に考えてもらいましょう。

その際には、複数の会社にプラン請求をし、内容をよく比較してから慎重に選ぶことをおすすめします。

NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U 土地活用」は、日本全国に支店を持つ大手ハウスメーカーや、地域密着型の企業まで、駅前の土地活用に信頼と実績のある企業を最大10社にまで絞ってご紹介します。

各社の建築プランと経営プランを比較して、いくつか、気になるプランがあれば、現地へ訪問査定に来てもらいます。

訪問査定では、実際の現場と、駅周辺エリアのデータなどを組み合わせ、より成功しやすい土地活用の提案をしてくれます。

以下のボタンから無料でプランの請求ができますので、ぜひお試しください。

2.駅前で土地活用をする8つのメリット

本章では、駅前で土地活用をする8つのメリットをまとめています。駅前という、他にはない特徴を持った土地ならではのメリットになります。

- 利用者・入居者には困らない

- 賃料を高く設定できる

- 狭小地・変形地でも無問題

- うるさくても問題にならない

- 利便性が高い

- 建物の希少性がある

- 転用をしやすい

- 買い手が付きやすい

2-1.利用者・入居者には困らない

駅前という土地条件が、他の場所にある土地よりも大きなメリットを生み出しているため、どのような土地活用をしても、利用者と入居者には困りません。駅前の土地は、電車・バス・車などの公共交通機関が集まり、周辺には商業施設が密集していますので、常に人通りが多く、集客がしやすい場所です。

住居として入居した方は、駅前で何でもそろう利便性や、通勤通学時間の短さも魅力を感じます。ビジネス目的で借りた方は、都心・田舎に関わらず、駅前ならではの集客力に大きなビジネスメリットを感じます。

そのため、駅前の土地は、常に売り手市場の土地活用であり、万が一、退去があっても、すぐに次の借り主が見つかる可能性がかなり高いと言えます。つまり、空室の心配が少ない土地活用ができます。

2-2.賃料を高く設定できる

駅に近いエリアというのは便利ですので、もともと需要の高い場所です。その中でも、駅前の土地というのは、便利なエリアの中でも特に需要が高いので、少し賃料を高く設定しても借り手がつきやすい傾向にあります。

例えば、住居に便利さを求める方は、駅前ならではの高い利便性に対してお金を支払います。少し駅歩がある場所より、少しくらい賃料が高くても利便性の高い駅前物件を選びます。駅前でビジネスをしたい方は、利便性に加えて、駅前ならではの抜群の集客性に対してお金を支払いますので、やはり、少し駅歩があるエリアより賃料が高くても、採算がとれると判断します。

そのため、駅前物件は賃料を少し高く設定しても、入居者が決まりやすくなり、収益性の高い土地活用ができます。

2-3.狭小地・変形地でも無問題

駅前の土地は、人通りの多さと利便性の高さによる需要があるため、土地の大きさ・形などに関係なく、土地活用をしやすいというメリットがあります。

例えば、とても狭い土地や、不整形地(三角形や台形などの四角くない形の土地)と呼ばれる土地は、建物を建てても十分な広さや機能を備えられないため、一般的には土地活用による利益を出しにくいのが普通です。

しかし、駅前にある場合には、土地の形や広さよりも「駅前である」ことに価値があるため、その土地で建てられる範囲の建物を建てる、土地を貸すなどの方法でも、十分に需要があります。

2-4.騒音問題になりにくい

駅前は駅改札・ロータリー・交差点などが集まっていますので、電車や車の音、商業施設からの音楽・人の声などが、常に聞こえてくる場所です。特に、都心部に行くほど、その傾向は強くなります。

住宅街であれば、上記のようなことは「騒音問題」となるのですが、駅前の土地の場合は、入居者は音の問題を承知したうえで借りるので、住宅でも、ビジネスでも、音が問題になりません。

例えば、新幹線などの特急列車が走る音、カラオケボックスからの歌声やファッションビルの音楽など、大きな音があるとしても、そのことが入居者からのクレームにはなりません。

2-5.利便性が高い

駅前の土地は、住む・ビジネス・駅利用者など、駅前を利用したいすべての人に便利さを提供できるという、大きなメリットがあります。

駅前は交通機関や商業施設が密集しているため、ビジネスや生活に便利なものが揃っています。住居の場合は、文字通り、ドアツードアで仕事場や学校に通える、駅から家までにある商業施設で買い物や用事が済むことなど、時間短縮が大きな魅力です。

ビジネス利用の場合は、集客力の高さが最大の魅力になります。駅前には、駅周辺エリアに用事がある交通機関の利用客、商業施設利用客が常に往来していますので、集客は「駅」がしてくれます。駅前で事業をすることは、それだけで大きなビジネスメリットがあります。

また、駅の利用客にとっても、目的の施設やお店が、駅前にあると「便利だな」「また来ようかな」と思います。そのようなことが、結果的にはお店や施設の繁盛につながります。このように、住む・ビジネス・利用者の誰にとっても、駅前という場所は「便利さ」という大きなメリットがあり、駅前の土地の価値となります。

2-6.建物の希少性がある

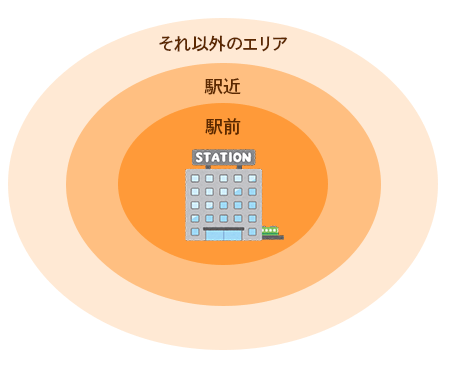

駅を中心とした周辺エリアを考えるとわかりますが、「駅前」と呼ばれる場所はかなり限定的です。多くの方の持つ「駅前」のイメージとは、以下の図のように、駅をとりかこむごく狭い範囲のエリアのことです。

そのため、エリア全体の中で占めることができる駅前の土地の割合は、本当にわずかです。 例えば、上記図のように、単純に駅前・駅近・それ以外の土地で3等分した場合は、駅前の土地と呼べるのは、エリア全体の1/3しかないことになります。

このように、駅前の土地というのは希少性が高いため、土地代、家賃も高くなります。特に、都心部、新幹線や特急の停車駅、複数の路線が乗り入れるターミナル駅は、人が集中するエリアですので、そのような駅前の土地に建てられた建物は、さらに希少性が高い、好立地となり、他の場所にある土地に比べると土地活用が成功しやすいと言えます。

2-7.転用をしやすい

駅前は集客力と利便性が高い土地ですので、住居からオフィスや商業まで、どのような土地活用であっても、適応しやすい土地です。そのため、今まで商業ビルを経営していたが、それを商業施設が含まれたマンション経営に変えたいと思った場合でも、あまり集客力のことなどを心配しないで転用することができます。

駅前の土地に適した活用方法は、本記事の第1章で10種を紹介していますが、土地と利用者層に適した活用方法であれば、さまざまなものに転用が可能です。

2-8.買い手が付きやすい

駅前の土地はその希少性と、土地活用の転用性の高さから、買い手がつきやすい土地と言えます。そのため、まとまった現金が必要となった場合でも、比較的早く現金化ができます。一般的に、不動産が売れるまでには最低3~6か月かかると言われていますが、それよりも短い期間で売却できる可能性が高くなります。

このように、駅前の土地は、売ろうと思えばいつでも売れるのですから、さまざまな土地活用方法をよく検討したうえで、最終的な土地活用方法として、売却して現金化をするようにしてください。

3.駅前で土地活用をする5つのデメリット

本章では、駅前で土地活用をするデメリットを4つにまとめています。

- 建築規制が厳しい可能性がある

- 儲かると税金も高くなる

- テナントによって物件イメージが変わる

- 治安に注意する必要がある

- 再開発の影響を受けやすい

3-1.建築規制が厳しい可能性がある

便利で集客性の高い駅前の土地だからといって、どんな建物でも建てられるわけではなく、建てられる建物の用途とルールに沿った建物しか建築できません。例えば、土地には、住宅用・商業用・工業用などの区分があり、それぞれ、建てられる建物の大きさや高さなどの制限があり、その条件の範囲でしか建造物を建てることができません。

対策

土地活用をご検討の場合には、まず、ご自分の土地にどんな建築物が建てられるのかを先に確認してください。ご自身で資料を集めることもできますが、不動産会社やハウスメーカーに資料請求をし、不動産のプロフェッショナルに相談・確認してもらうことをおすすめします。

以下のボタンから、不動産会社やハウスメーカーに相談することができます。ぜひ、ご活用ください。

3-2.儲かると税金も高くなる

駅前の土地はニーズが高いため、土地活用をした場合、多くのケースで満室経営になる可能性が高くなります。また、駅前の賃貸物件は、住居でもテナントでも賃料が高めですので、経費を差し引いても利益が大きくなる可能性があります。

利益が多いことは土地活用がうまくいっている証拠ですが、オーナーにとっては税金が高くなる可能性があります。収入から経費を差し引いた利益が20万円以上あった場合は、確定申告が必要です。

対策

どのような土地活用をするにしても、駅前の土地は基本的に、空室リスクがとても低いため、「儲かりやすい」ことを前提に、節税対策を考えておきます。土地活用方法を決める時に、あわせて節税に関することも調べておき、実際に経営が始まった時に対策ができるかどうかも調べておく必要があります。

税金に関しては計画の段階で、税理士にも相談をし、経営の知識をサポートしてもらうようにしてください。また、税金という視点から、土地活用を選択する場合も、税の知識の専門家である税理士に確認しておく必要があります。

3-3.テナントによって物件イメージが変わる

土地活用として、商業ビルやビジネスビルを選択した場合、入居したテナントによっては、ご所有の建物に一定のイメージがついてしまうことがあります。

賃料が入って経営がうまくいけば気にしない、というのであれば特に問題はありませんが、「こんな感じのビルにしたい」というイメージがある場合は、最初からテナント選びに慎重になっておく必要があります。

対策

商業ビル、ビジネスビルの土地活用を選び、経営方法をサブリースにした場合は、土地オーナーがテナントを選択することができません。ただし、契約の際に、テナント入店を避けてほしい業種を明記しておけば、建物イメージの悪化につながるような店舗は入居できなくなります。

サブリース以外の経営方法の場合は、テナント申込があると、その都度、管理会社から承諾の打診と申込書がメールなどで届きます。資料にはテナント企業・責任者・業種などが詳しく載っていますので、内容を確認して選択をしてください。お断りするときの理由は、不動産管理会社の担当者が上手に伝えますので、土地オーナーはイエス・ノーを判断するだけです。

3-4.治安に注意する必要がある

駅前の建物は、そのエリアで最も人の往来が多い場所ですので、その分、トラブルも起きやすくなる可能性があります。特に都心や特急・急行が停車するような駅は、注意が必要です。

対策

商業・ビジネスビルを経営する場合は、ビル管理会社に管理委託をして、適切な防犯対策をしてもらいます。管理委託の場合、万が一トラブルが起きた場合、テナントに関した問題はテナント入居者に責任がありますが、建物に関する最終的な責任者は土地オーナーになります。サブリース契約をした場合は、トラブルが起きた場合でも、サブリース会社が全責任を負ってくれます。

マンションなどの住宅が入っているタイプの建物を経営する場合は、建築の段階で出来るセキュリティ対策を万全にしておく必要があります。これらの対策は、建築プランの段階で決めることになりますので、複数の建築プランをよく比較して、最適だと思えるものを慎重に選びます。

どの契約方法でも、保険に入っておくことで、ある程度の被害を回避することができます。駅前エリア全体の治安向上に関しては、オーナー個人ではどうすることもできませんので、地元の警察にパトロールを増やしてもらうなどで対策します。

3-5.再開発の影響を受けやすい

駅前の土地は、駅前再開発によって影響を受けることがあります。例えば、開発が行われて駅改札の位置、ロータリーの場所、車寄せの位置などが変わることによって、ご所有の土地条件が良くなる・悪くなるなどの影響があります。

開発の内容は自治体やデベロッパーが決めることですので、反対をしてもどうにもなりません。それよりも、どのような開発が行われるのかを理解し、開発後の環境に沿った土地活用をすることで、ご所有の土地への悪影響を減らすようにします。

対策

再開発の話が出た場合は、まず、本当に開発があるのかを確認します。デベロッパーは自治体の許可がなければ開発事業ができませんので、土木課や開発課などに確認をして、いつ、どこで行われるのかを確認しておきます。

そして、必要だと判断した場合は、デベロッパーにも連絡をとって確認をします。企業によっては、開発前に説明会を設けていることがあります。

個人で行動するよりも、不動産会社やハウスメーカーなどの、不動産のプロフェッショナルと一緒に動く方が、より内容がわかりやすくなりますので、土地活用プラン請求の際に、土地がある場所で再開発があることを一言添えて、詳しく調べてもらうようにします。

大規模な工事が行われる場合は、複数の改札口ができることにより、客足が一か所に集中しなくなる可能性はありますが、路線の乗り入れが増えるケースが多いので、昇降客自体は増える傾向にあるなど、街の変化が悪い方ばかりに転ぶわけではありません。

また、駅周辺の環境が一変しますので、その完成イメージに沿った土地活用をすることにより、開発前よりも、さらに利益の出やすい土地活用なる可能性も高くなります。

4.駅前の土地活用で注意すべき5ポイント

駅前の土地をお持ちの土地オーナーが、これから土地活用をする際に、気を付けておくべきポイントを5つにまとめています。

- 土地の規制や条件を確認する

- 駅の特性で活用方法を決める

- 再開発などの情報を調査しておく

- 撤退リスクを想定しておく

- 駅前土地活用の経験があるプロに相談する

4-1.土地の規制や条件を確認する

ご所有の土地の建築条件を先に調べてから、土地活用方法を決めるようにします。土地には、その土地で建築できる建物の種類や用途を制限するルールがあります。

このルールは、全ての土地に対してあるわけではなく、都市計画法によって都市の環境を守るためや、利便性をよくする必要があるエリアが主な対象になっています。駅前の土地は、周辺エリアの中でも都市計画に関わる場所であることが多いため、制限がついている可能性があります。

建築条件の調べ方は、ご自身の持っている土地に関した書類の中に記載がありますが、具体的に土地活用として何ができて何ができないのかを知るのであれば、不動産会社やハウスメーカーなどの、プロフェッショナルに相談するのが一番わかりやすい方法です。

4-2.駅の特性で活用方法を決める

活用方法選びに迷った場合は、駅の特性に合わせて土地活用を決めるようにします。例えば、駅の属するエリアが、多くの人が買い物に来る場所であれば、ファッションや飲食などのテナントを入れる商業ビルが向いています。

同じ商業地でも、周辺エリアがビジネス街、周辺エリアにも大手企業の工場などがある場合には、オフィステナントの方が適しています。また、特急や急行停車駅であっても、周辺には観光名所や海や山などがある場所であれば、ホテル経営やリゾートマンションなどが適しています。

どの活用方法の場合でも、駅を利用するメインのターゲット層を中心に考えれば、土地活用が成功しやすくなります。

4-3.再開発などの情報を調査しておく

基本的に、都心でも田舎でも、駅前の土地は土地活用がしやすいのですが、開発によって大きな影響が出るケースがあります。駅前開発によって大規模な商業施設などが建設され、駅前の様子がガラッと変わることがあります。

基本的には、開発後は集客力・利便性ともに従前よりも良くなりますので地価も上がり、設定できる家賃も上がります。その結果、開発前よりも融資できる金額も上がり、複数の活用方法の中から自由に選べるようになります。

もし、そう遠くない将来に開発が決まっているのであれば、後で転用ができるタイプの土地活用方法を選び、駅前開発が終わってから建物を建てる方が、より良い土地活用になる可能性が高まります。

また、駅前の開発によって改札の位置などが変わり、人の流れが変わってしまわないかなどは、入念に調べておく必要があります。開発が着手される前の段階であれば、説明会に参加し、駅前に土地や店舗を持つオーナーで団体交渉をすれば、もともとの駅前エリアで商売をしている人たちが、再開発によって大きな不利益を被らないような配慮をしてくれます。

当面開発される予定がない場合は、今後も地価と家賃は今と同じである前提で、土地活用を選んでいきます。このような開発情報は、自治体の土木課や開発課で確認ができます。また、インターネットで「駅名 開発計画」などと入力すると、計画がある場合には、企業名と共に、開発計画の情報が出てくることがあります。

4-4.撤退リスクを想定しておく

駅前でどのような土地活用をしたとしても、売却以外は、土地または建物を「賃貸」することによって、賃料を得ることになります。そのため、賃貸経営につきものの「撤退」「退去」のリスクを想定し、出来るだけの対策をしておく必要があります。

賃貸経営は、入居者がいる間は収入が発生しますが、空室になると収入がなくなります。仮に、ビル1棟丸々を1企業に貸していて、その企業が撤退した場合は、その時点で収入が0になります。すぐに次のテナントが入れば問題ありませんが、社会状況によっては長期間、空室が続く可能性もあります。

空室のリスクを避けるためには、テナントを個別の企業に貸して、空室リスクを分散させておく必要があります。また、テナント審査の

際に、よく調査をしておき、短期の撤退を繰り返す事業タイプの企業は断るようにします。

土地活用をする上で、撤退や空室の対策に最も有効なのは、サブリースやマスターリース契約をしておくことです。このようなリース契約は満室運営を前提とした契約ですので、土地オーナーは、満室であることを想定した場合の賃料収入を得られます。

仮に、リース契約中に入居者やテナントの撤退があっても、契約期間中は最初に約束をした金額は必ず振り込まれます。リース会社は、テナントの撤退や賃貸人の退去があった場合でも、早急に営業活動をして次の入居者を決めますので、空室期間は短くなる可能性が高くなります。

4-5.駅前の土地活用経験が豊富な企業に相談する

駅前の土地をお持ちのオーナーは、その条件の良さから、土地活用の選択肢が多いため、どの方法を選ぶのが最適なのかわからずに、悩んでしまうことがあります。お持ちの土地を、どのように活用していけばよいのか悩んだ場合には、土地活用に豊富な経験のある不動産会社やハウスメーカーに相談するのがおすすめです。

その際、出来れば、駅前の土地を数多く取り扱っている会社から選ぶほうが、より助けになります。

もちろん、戸建て専門の不動産会社やハウスメーカーでも相談にはのれますが、一戸建て住宅が駅前に建っているケースは少ないので、経験則によるサポートは難しいと言えます。

駅前の土地活用に実績のある不動産会社やハウスメーカーは、複数の会社からプランを取り寄せることで、絞り込んでいくことができます。「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求は、土地活用に信頼と実績のある企業を、最大10社にまで絞り込んで紹介しています。

大手の不動産会社やハウスメーカーでは、建物が完成した後の管理やサブリースなどを関連会社に持っていることが多いため、土地活用全般のサポートの相談もできます。

会社があります!

駅前では収益性の高い土地活用の選択肢に多く入ってきます。

- 賃貸アパート・マンション経営

- オフィスビル経営

- 商業テナントビル経営

- ホテル経営

- コインパーキング経営

- コインロッカー・トランクルーム経営

- 看板や広告の設置

- 自動販売機の設置

- 定期借地

- 売却

それそれの土地活用方法について詳しくは「駅前の土地におすすめの活用方法10選」で解説しています。

駅前で土地活用をすることには以下のようなメリットがあります。

- 利用者・入居者には困らない

- 賃料を高く設定できる

- 狭小地・変形地でも無問題

- 騒音問題になりにくい

- 利便性が高い

- 建物の希少性がある

- 転用をしやすい

- 買い手が付きやすい

どれも安定経営の礎となりうる要素です。詳しくは「駅前で土地活用をする8つのメリット」でご確認ください。。

メリットの多い駅前での土地活用ですが、デメリットも存在します。

- 建築規制が厳しい可能性がある

- 儲かると税金も高くなる

- テナントによって物件イメージが変わる

- 治安に注意する必要がある

- 再開発の影響を受けやすい

デメリットの詳細は「駅前で土地活用をする5つのデメリット」をご一読ください。

駅前の土地活用には独特の注意点があります。

- 土地の規制や条件を確認する

- 駅の特性で活用方法を決める

- 再開発などの情報を調査しておく

- 撤退リスクを想定しておく

- 駅前の土地活用経験が豊富な企業に相談する

注意点については土地活用のプロである企業に相談するのがおススメです。駅前の土地活用経験が豊富な企業探しには「HOME4U 土地活用」をぜひご活用ください。注意点については「駅前の土地活用で注意すべき5ポイント」で詳しく解説しています。

-

【基本を解説!全26種類】知識ゼロから始める土地活用法「メリット・デメリット比較」一覧 全26種類の土地活用方法から、あなたの土地にぴったりな活用方法を見つけることができます。また、よく読まれている記事もあわせてご紹介しています。

収益予想や節税額をまとめたプランを企業に請求できます!

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)