- とにかくしっかり儲けたい 方におすすめ

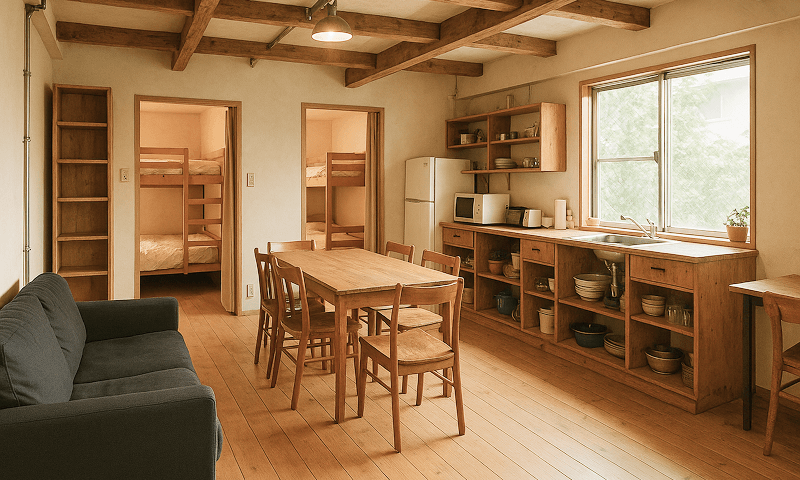

1.シェアハウス経営

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ○高い | ○高い | △やや低い | ◎とても高い | △やや低い | ○高い | ○高い |

【基本を解説】知識ゼロから始める「その他土地活用・経営 基本ガイド」

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ○高い | ○高い | △やや低い | ◎とても高い | △やや低い | ○高い | ○高い |

学生が多く住んでいる都市部

若者が多く集まる土地

都心部への通勤が

30分前後

約60坪~

前提条件

初期費用

合計:約2,500万円(ローン:2,000万円、自己資金:500万円 )

建物購入費:約2,000万円

リフォーム代:約500万円

利回り

年間家賃収入:約336万円

年間経費:約135万円

年間ローン返済額:約126万円(返済期間:20年)

年額利益:約75万円

※「HOME4U土地活用」調べ

・若者が多く住む都市部でないと収益が見込めないので経営の難易度は高いですが、コンセプト次第では安定した高収益が期待でき、表面利回りの相場も15%~20%と高い土地活用法です。

・シェアハウスの管理は、「住民とのコミュニケーションを図る催しを考える」「住人に合わせた生活のルールを設定する」「トラブル対応」等で手間がかかるので、運営を全て管理会社に任せる人がほとんどです。

・コミュニケーションの場を求める住居者がほとんどなので、住人が楽しく住めて、楽しく暮らせるよう管理する管理会社の物件管理能力がシェアハウス経営を大きく左右します。

・立地条件をクリアしたのなら管理会社の選定が成功の鍵と言えます。

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| △やや低い | △やや低い | △やや低い | ×大きい | △やや低い | △やや低い | ◎とても高い |

都市部ではない土地

バス停などが近くにある広い土地

介護施設が立っていても問題ない土地

サ高住:200坪~

老人ホーム:300坪~

前提条件

初期費用

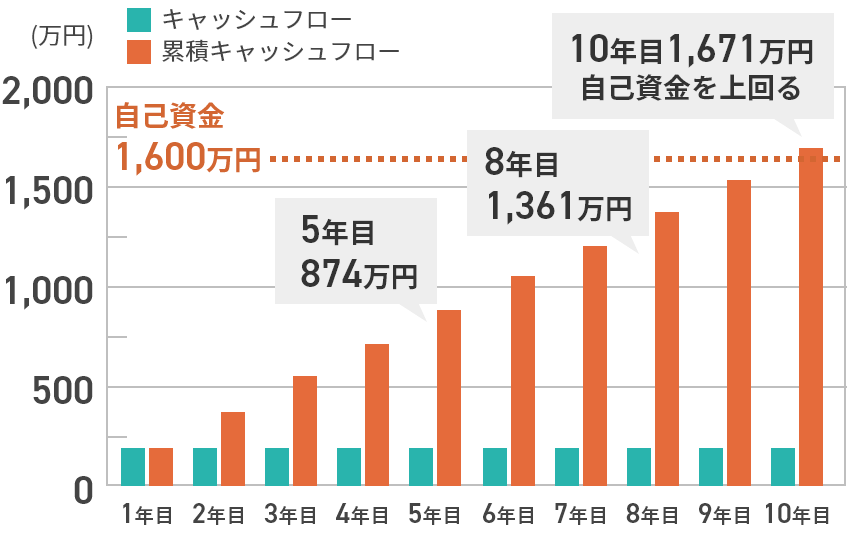

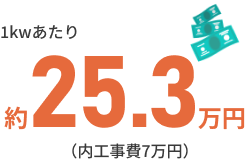

合計:約1,500万円(ソーラーローン:1,000万円、自己資金:500万円)

※補助金で128万円分は補助あり

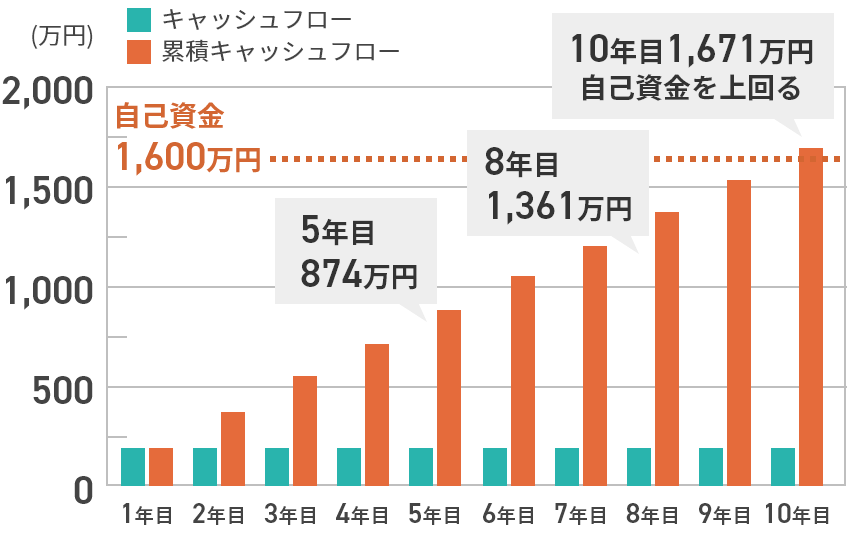

利回り・収益

年間売電収入:約65万円

年間経費:約28万

年間ローン返済額:約18万円(返済期間:5年)

初期費用回収予定:約7年後

※「HOME4U土地活用」調べ

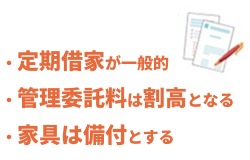

・再生可能エネルギーである太陽光発電に投資をする企業は増えています。

・日当たりの良い広い土地や住居者が少ない田舎の土地での活用に向いており、発電した電気は10~20年間の固定価格で買取されるので、長期的に安定した土地活用になります。

・事業者に貸し出すことで初期費用とリスクが全くない土地活用ができますし、ご自身で経営される場合は、アパート経営などよりも初期投資が少なくスタートできます。

・表面利回りの相場は約10%で、おおむね10年で初期投額を回収できると言われていますので、十分利益がでる土地活用です。

・買取期間の延長はありませんので、10~20年後の活用プランも考えておきましょう。

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| △やや低い | △やや低い | ×大きい | ◎とても高い | ×大きい | △やや低い | ◎とても高い |

最寄りの駅から

徒歩10分前後

のエリア

生活に便利な施設

(スーパーや銀行など)

が周辺にある

通勤通学に

30分~40分圏内

約60坪~

前提条件

初期費用

合計:1億8,151万円 (ローン:1億5,000万円、自己資金:3,151万円)

建築費:約1億8,000万円

諸経費:約151万円

利回り・収益

年間家賃収入:約1,800万円

年間経費:約378万円

年間ローン返済額:約1,200万円(返済期間:15年)

表面利回り:約9.9%

年額利益:約222万円

※「HOME4U土地活用」調べ

・高齢者向けサービス(老人ホーム・サ高住『サービス付き高齢者向け住宅』)は今後も需要が高まっていくのでチャンスがあります。

・賃貸住宅地としての活用が難しい「駅から遠い土地」のように、多少条件が悪い土地でも経営が可能で、新規建設時に国からの補助金・助成金と税制優遇が受けられるので建設費を補うことができます。

・「老人ホーム・サ高住経営」は介護事業者への一棟貸しが一般的な経営方式になっています。

・建物が特殊なので事業者が退去してしまうと借り手がなかなか見つからないことがデメリットなので、長く利用してくれる優良な介護事業者を見つけることが最も重要です。

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ○高い | △やや低い | ○高い | ◎とても高い | ○高い | ○高い | △やや低い |

アパートやマンション

がある住宅地の近く

商業施設

が近くにある

駐車場が

確保できる広さ

約30坪~

前提条件

初期費用

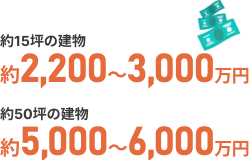

合計:約2,790円(ローン:1,990万円、自己資金:800万円)

機器購入費:約1,590万円

建築費:約1,200万円

利回り・収益

年間売上:約720万円

年間経費:約400万円 (広告費等込み)

年間ローン返済額:約125万円(返済期間:20年)

利回り:25.8%

年額利益:約195万円

※「HOME4U土地活用」調べ

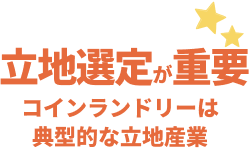

・共働きが増えたことや生活環境の変化に伴いコインランドリーの需要は高まっています。

・立地が良ければ、利回り(表面利回り)の相場約15%〜20%を上回る事も可能になります。

・経営方式は、FC加盟(フランチャイズ加盟)方式と自営方式があります。

・コインランドリー経営には一定のノウハウが必要ですので、FC加盟(フランチャイズ加盟)方式であればそれを提供してもらう事で事業を軌道に乗せやすくなります。ただロイヤリティーの支払いが発生します。

・自営方式であれば利益は全て自分のものですが、オーナーの学習と努力が必須となります。

ただ、管理業務自体は管理会社に委託も可能なので、手間を軽くすることは可能です。

・初期費用がまとまって発生するので、その回収に時間がかかります。

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ◎とても高い | ○高い | ◎とても高い | ×大きい | ◎とても高い | ◎とても高い | ◎とても高い |

マンションやオフィスビルが多い地域

車が止められる

場所がある

30坪~

前提条件

初期費用

工事費:約270万円利回り・収益

年間収入:約67万円

年間経費:約30万円

利回り:24.8%

年額利益:約37万円

※「HOME4U土地活用」調べ

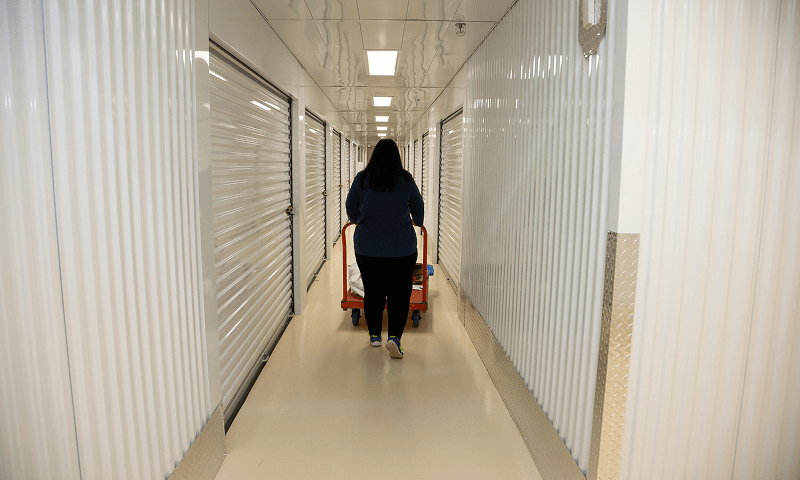

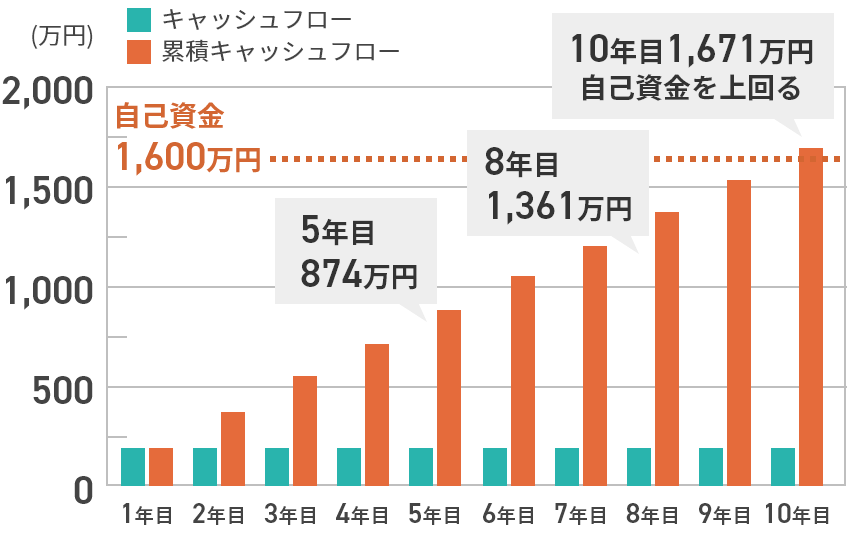

・トランクルーム経営は、「一括借り上げ方式」と「管理委託方式」があり、事業者に貸し出す「一括借り上げ方式」で経営を行う人の方が多いです。

・借り手が付くと、長期で貸し出す場合が多いので継続的に安定した収益が見込めます。

・トランクルーム経営は、コインランドリー経営と同様、借り手が付くまでに時間がかかるので収益化まで時間を要しますが、転用性も高いので、とりあえず活用を始めたいという方に合っています。

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| △やや低い | △やや低い | ◎とても高い | △やや低い | △やや低い | ×大きい | ◎とても高い |

大都市圏の主要駅から徒歩10分以内

商業地域や近隣が商業地域で5階以上の建設が可能

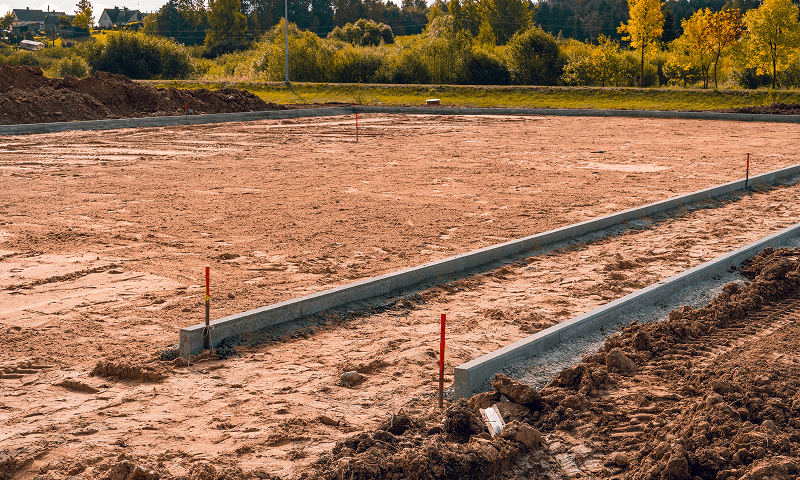

100坪~

前提条件

初期費用

総額=8億円(土地評価額)+2億円(マンション建設費用)=10億円。

「土地建物総額」に占める所有権割合

Aさん(土地負担者):8割

B建設(建物負担者):2割

利回り・収益

Aさん:土地640万円/建物160万円=800万円

Bさん:土地160万円/建物40万円=200万円

※「HOME4U土地活用」調べ

・所有している土地にデベロッパーが建物を建て、建物の一部と土地の一部を交換する事でお金をかけずに建物が所有できる活用法です。

・受け取った建物(マンション・アパート等)を貸し出すことで収益を得ます。

・事業者にとって立地条件が良くなければ等価交換はできません。

・事業者側の望む立地条件の土地をお持ちで、初期費用をかけたくない方にはおすすめの活用法ですので、等価交換の話があればぜひ検討してみて下さい。

・信頼できるデベロッパーを探すことが納得のいく等価交換を成立させる秘訣ですので、デベロッパー選びは慎重に行いましょう。

| 人気度 | 収益性 | 初期費用 | 相続税対策 | 流動性 | リスクの大きさ | 管理の手間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| △やや低い | ◎とても高い | ×大きい | ◎とても高い | ×大きい | ×大きい | ◎とても高い |

・ビル経営は、賃貸住宅よりも適した立地が限られ、投資の規模が大きい分、収益や相続税対策へのインパクトが大きいのが特徴です。

店舗付き住宅とは、理美容店や事務所、飲食店などの店舗部分と住居部分が同じ建物内にある住宅のことです。住宅の1階の一部を店舗にしているケースや、1階と2階で店舗と住居を分けているケースもあります。店舗付き住宅は、店舗と住宅という二つの用途が同じ建物内にあるわけですが、店舗と住宅を室内で自由に行き来できるレイアウト完全に分離して行き来ができないレイアウトの2パターンがあります。店舗部分の業種やオーナーさんの暮らし方に合わせて、店舗と住宅それぞれの両立を叶えるレイアウトが理想的です。

店舗付き住宅の建築費用は、店舗部分でどのような業種を営業するかによっても建築費用が異なります。そのため、「店舗付き住宅の費用はこれくらい」と一概に坪単価や建築費用を決めるのは困難です。予算を固めるために費用感を知るには、店舗の業種を決めて、店舗・住宅それぞれの仕様を検討し、いろいろなプラン提案をしてもらいながら比較検討することが近道です。

ガレージハウスとは、車庫と住居が一体となった住宅を指します。主にビルトインガレージと呼ばれる形式で、車庫と住居が内部で行き来できるタイプの車庫付き住宅のことです。ガレージハウスには、1戸からなる戸建てタイプのものと複数戸が連なった長屋タイプのものがあります。長屋タイプのものはかなり広い土地面積が必要なため、数としては少ないです。多くの場合、戸建てタイプのものが賃貸に出されています。車庫はシャッター付きのものが多く、車を風雨から守ることができるという点が特徴です。また、室内で車のメンテナンスや洗車、架装(かそう)等を行うこともできます。車やバイクの愛好家に需要があり、「車は好きだけども、自宅に大きなガレージを作るのは無理」といった人たちに底堅い需要があります。

予想以上に建築費が高くなることがあります。ガレージの広い空間を実現するために、梁(はり)の太い鉄骨を用いなければならず、材料費が高くなってしまうことが理由です。梁とは、柱と柱を繋ぐ横架材を指します。ガレージ部分は、一般的な住宅と比較すると壁の量が少なくなります。建物を支える壁面が少ないため、建物強度を保つために太い梁を使うことが多いのです。建築費を抑えたい場合には、通常の戸建て賃貸とも比較しながら検討することをおススメします。

ガレージハウスは、新築の固定資産税の軽減が全て受けられないことがあります。新築の戸建て住宅には、延床面積が120平米までは当初3年間は建物の固定資産税が半額になるという軽減措置があります。しかしガレージハウスは車庫を作ることで全体の延床面積が120平米を超えてしまうことがよくあり、車庫部分の面積は固定資産税の対象となるので、120平米を超えた部分に当初3年間、通常の固定資産税が課されます。結果、建物の固定資産税が割高となってしまうことも多いので、留意しておきましょう。

車庫の幅と高さを十分に取る室内から見ることのできるギャラリー仕様にするシャッターをリモコン操作できるようにする車庫から居室への入口には網戸を設ける壁面収納を用意するガレージ内で洗車できる仕様とするガレージ奥に換気扇を設置するガレージ内にもエアコンを設置する寝室と車庫の位置を離す

「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」があなたの土地活用、不動産投資を成功させるのに役立つ理由

日本中のいろんな企業から土地活用、不動産投資プランをカンタンに取り寄せ、比較してあなたに合った収益最大化プランを見つけてください。

お役立ちガイド内検索

HOME4Uでは、さまざまな形でアライアンスを組むパートナーサイトさまを募集しています。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

使い方に関するご不明点など、お困りのことがありましたら専属のオペレーターがお受けします。何でもお気軽にご相談ください。

電話

0120-245-171

受付時間

平日10:00~18:00

土地活用に関して

土地活用の方法

土地活用の相談先

空き家の活用方法

駐車場経営

アパート経営・マンション経営に関して

アパート経営の基礎

アパートの建築費

アパート経営の利回り

アパート経営の収入

アパートの建て替え

アパートローンについて

マンション経営の基礎

マンションの建築費

マンション経営の利回り

マンション経営の収入

賃貸経営に関して

賃貸併用住宅経営の基礎

戸建て賃貸経営の基礎

ビル経営の基礎

店舗付き住宅の基礎

土地活用、不動産投資の収益最大化プランを見つけるなら、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」で!

NTTデータ・ウィズが運営する「HOME4U土地活用」は、全国の大手企業から、最大10社にまとめて無料で土地活用・不動産投資の一括プラン請求ができるサイトです。マンション経営やアパート経営、駐車場経営、賃貸併用住宅、大規模施設などの収益性の高い土地活用や不動産投資を検討している方は、ぜひご利用ください。プランを比較することであなたに合った収益最大化プランを見つけることができます。土地活用、不動産投資の無料一括プラン請求なら、「HOME4U土地活用」にお任せください。

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。