堅実な土地活用としておなじみのアパート経営も、不動産投資である以上、一定のリスクやデメリットは存在します。

リスクは完全に抑え込むことはできませんが、少なくすることは可能です。

一方で、リスクとリターン(収益)は表裏一体の関係にあります。そこでこの記事では、知っておきたい「アパート経営の代表的なリスクとデメリット12個」について解説し、併せて「リスクを回避して成功させる方法」について解説します。

リスクを減らしてアパート経営をするにはプロの助力が不可欠です。以下のボタンから簡単に経営のプロであるハウスメーカーから経営プランを手に入れられます。

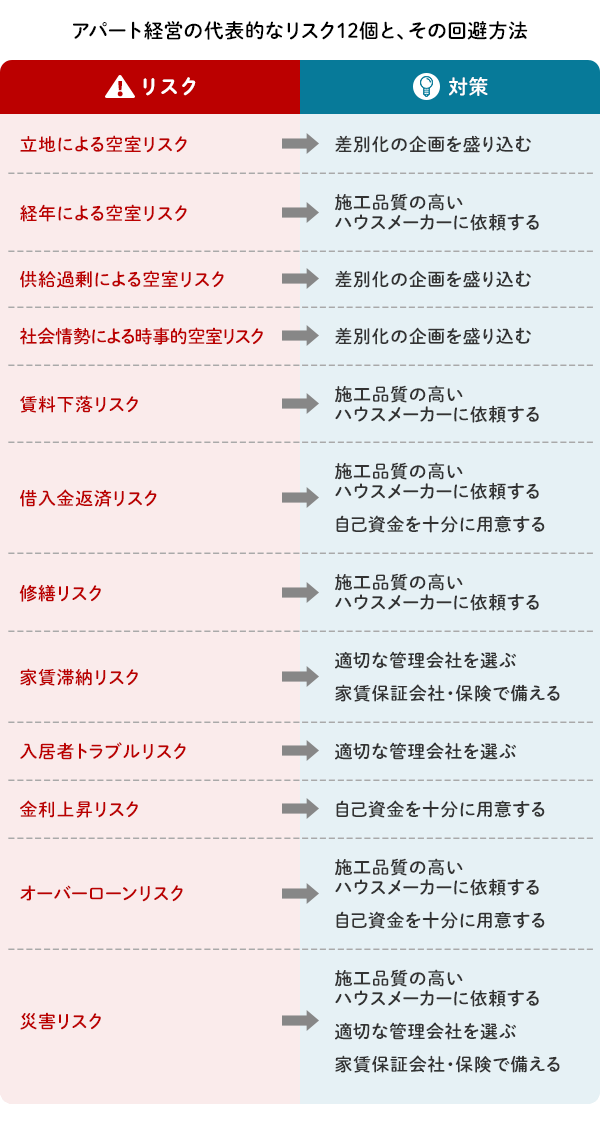

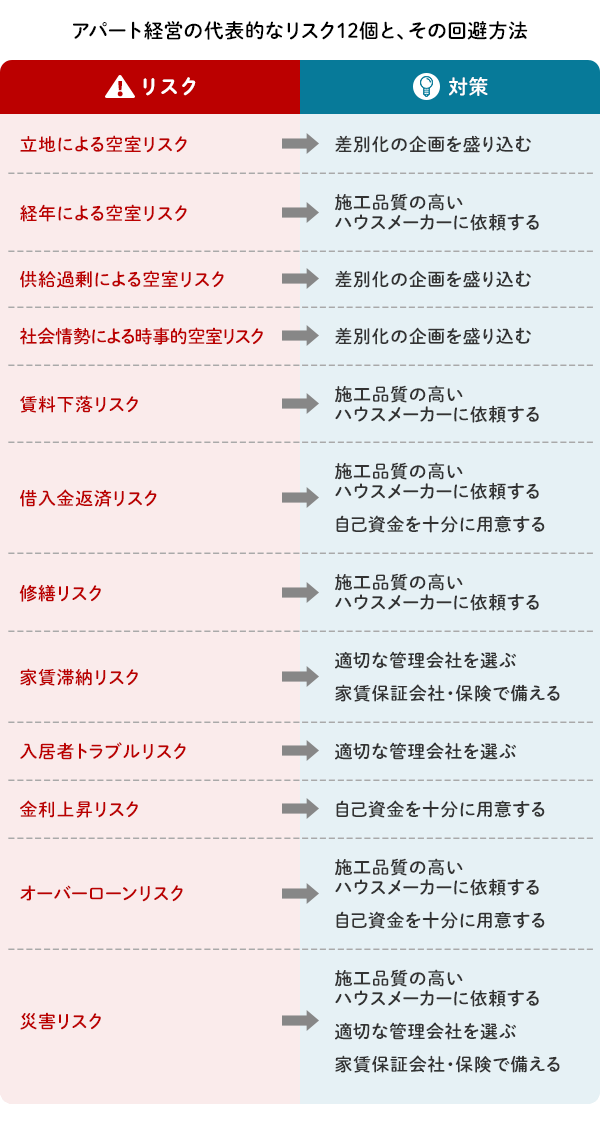

1.アパート経営の代表的な12個のリスクとデメリット

「数ある投資の中でもアパート経営は比較的堅実な運用が期待できる」という認識は間違っていません。ただし、投資・経営という性質上リスクはつきものです。

まず最初に、アパート経営における代表的な12個のリスクとデメリットについて紹介します。

1-1.立地による空室リスク

アパート経営の最大のリスクは空室リスクです。

空室リスクは、他の様々なリスクを引き起こす引き金となります。

空室リスクにもいくつか原因がありますが、最も大きな要因が「立地による空室リスク」です。

アパート経営は不動産賃貸業ですので、典型的な「立地商売」に他なりません。

アパート経営に適した土地は、「人口の多い都市部の駅から徒歩10分圏内にあるような土地」となります。

また、アパート周辺にある大学や企業へ通う人をメインの入居者と考えている場合には、それらが別の場所に移転すると需要が落ち、空室が増えてしまう可能性があります。

1-2.経年による空室リスク

空室リスクの原因には、経年による空室リスクも存在します。

日本人は新築を好む傾向にあるため、同じ場所にあるアパートでも、「新築」と「築40年」のアパートなら新築の方が人気はあります。

経年による空室は、収入が減るだけではありません。空室対策のためのリフォーム等も必要となり、支出も増えていきます。

そのため、アパート経営は年月が経つほど苦しくなっていくのが通常です。

ただし経年による空室リスクは、立地が良ければそれをカバーして減ずる事ができます。また、適切な管理・修繕を行うこともリスク管理では重要といえるでしょう。

1-3.供給過剰による空室リスク

空室リスクには、地域におけるアパートの供給過剰による空室リスクも存在します。

アパート経営は、立地以外の差別化がなかなか難しい商売です。人口減少が進んでいるエリアほど、供給が増えると顧客の奪い合いが激化します。

また、アパートは建築規制がほとんどないため、供給過剰になりやすいという性質があります。

供給過剰による空室リスクについても、やはり良い立地ほど抑えることができます。都内のように人口が増えている場所であれば、供給が増えても影響は少ないです。

1-4.社会情勢による時事的空室リスク

社会情勢の変化に伴い一時的にアパート供給が過剰になり、空き室リスクが高まる場合もあります。

2015年を前後して、相続税対策のためのアパート建築ブームが巻き起こりました。2015年から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたことが背景にあります。

所有の土地に賃貸物件を建築して貸家建付地とすると、相続税評価額を下げる作用があるため、相続税の大幅減額が可能となる仕組みを利用する人が増えました。

しかし、人口減少が進んでいる状況で賃貸物件が増加すれば、市場は飽和状態となります。実際空き家率は年々増加しており、その分空室リスクは高まっているわけです。

このような状況でアパート経営を順調にするには、差別化する必要があるでしょう。単身高齢者や外国人労働者の受け入れなど、土地柄にあった戦略が求められます。

1-5.賃料下落リスク

賃料下落リスクは、空室リスクが引き金になって生じます。

まず空室が続けば賃料を下げて募集せざるをえませんが、下がった賃料で入居者が決まれば、その部屋の賃料が継続的に下がります。

古いアパートは、各部屋で賃料がバラバラになっていくパターンが一般的です。

さらに、隣の部屋の空室が長く続いていると、「この部屋は今いくらで募集しているのだろう」とインターネットで確認する入居者が必ずいます。

自分が払っている家賃よりも低い賃料で募集していると、「だったら私の部屋の賃料も下げてください」という要求がきます。

今の入居者に出ていかれたら募集中の低い家賃で再募集せざるを得ないため、現在入居中の部屋の家賃を下げるといった対応をせざるを得ません。

賃料下落リスクを防ぐには、やはりその原因である空室リスクを抑え込む必要があるのです。

1-6.借入金返済リスク

借入金返済リスクは通常、借入金はきちんと返済できる範囲で借りるため、本来なら起こりえないリスクです。

しかしながら、想定外に「空室が増えた」「家賃が下がった」といったことが起きて収入が減り、借入金が返済できなくなることがあります。

借入金返済リスクも、基本的には空室リスクが引き金になって生じるリスクです。

ただし、借入金返済リスクは自己資金が多く、借入金額が少なければ抑え込むことが可能で、例えば空室が同じ数の物件でも、借入金の多いAさんは借入金の返済が苦しく、借入金の少ないBさんはまだまだ余裕という状況はあり得ます。

借入金返済リスクは、物件だけが原因ではなく、投資家の資金力も影響するリスクです。また、現実的な空室率を最初から見込んでおき、長期的なシミュレーションをしておくことも重要といえるでしょう。

経営シミュレーションは一括プラン請求で手に入れられます。ローンの相談もできる一括プラン請求はコチラから

アパートの建築費や将来の収益はいくら?

大手10社のプラン比較はコチラから!

1-7.修繕リスク

賃貸人(貸主のこと)には、修繕義務があります。

アパート経営では、計画的な修繕以外にも、賃借人(借主のこと)のせいではなく、偶発的に壊れたものや自然損耗の部分は賃貸人が修繕することが必要です。

偶発的な損傷や自然損耗は、築年数が経過するほど増えていき、修繕リスクは、築10年を過ぎたあたりから徐々に顕在化していきます。

偶発的な損傷や自然損耗による修繕リスクを抑えるには、信頼性の高いハウスメーカーに建物建築を依頼することが鉄則です。

1-8.家賃滞納リスク

借主の家賃滞納は、3ヶ月以上で賃貸借契約の解除事由に該当するようになります。

つまり、1~2ヶ月程度の滞納では借主を退去させることができません。

そのため、オーナーは退去に至るまでの損失を負担しなければならないリスクがあります。

かつては、家賃滞納は「敷金」や「連帯保証人」によって保全する対策が有効でしたが、今はその条件を付ける事で入居者が集まらない事もあり、保全しづらくなっています。

例えば敷金については、今では0~1ヶ月程度しか取れない物件も多いです。

そのため、敷金による家賃滞納の保全機能は著しく低下しています。

また、連帯保証人による保証も難しくなってきています。

よって、近年は家賃保証会社の利用によって家賃滞納リスクを保全するのが現実的です。ただし、家賃保証会社は借主が保証会社に保証料を支払わなければなりません。

オーナーとしては、保証料が安く、かつ、倒産可能性の低い保証会社をしっかり選定する必要があります。

近年のアパート経営は借主優位となってきており、家賃滞納リスクの保全策が少なくなっていることは知っておいてください。

1-9.入居者トラブルリスク

入居者トラブルリスクは、「騒音等の近隣トラブル」、「部屋を著しく汚す」、「禁止されているペットを飼う」、「夜逃げ」、「契約人以外の同居」等のリスクです。

これらは、他の部屋の入居者にも影響を及ぼし、最悪の場合、入居者が退去してしまうこともあります。

入居者トラブルリスクを防ぐには、管理会社にしっかりと入居審査をしてもらうことがポイントです。ただし、入居審査を厳しくし過ぎると、入居者が決まりにくくなるため、入居審査はバランス感覚を持ったうえで行うことが重要です。

また、入居者トラブルが生じた場合、管理会社の初期対応が悪いと被害が広がります。

入居者トラブルリスクを最小化するには、実績豊富な管理会社に管理を依頼することが重要です。

1-10.金利上昇リスク

これからアパートを建てる方にとっては、金利上昇リスクがあります。

近年、アパートローンを組んでいる方は、低金利のメリットを生かして変動金利のローンを組んでいる方も多いと思います。

この変動金利の部分は、将来、金利が上がる可能性があります。理屈の上では、景気が上昇すれば金利も上がるのが通常です。

しかしながら、近年は日本も好景気が続いているにもかかわらず低金利状態が続いており、今後何がきっかけで金利が上昇するのかわかりません。

いつ金利が上がるのか分からないという状況なので、準備がしにくい怖さがあるリスクです。

金利上昇リスクを避けるには、「自己資金を多くして借入金を少なくする」、「固定金利で組む部分を多くする」等の対処法が効果的になります。

1-11.オーバーローンリスク

オーバーローンとは、売却時にローン残債が売却額を上回ってしまうことです。

オーバーローンになると、売却したくても売却できなくなるというのがリスクになります。

オーバーローンリスクは、相続に絡んで発生したり気づいたりすることがよくあります。

例えば

- 節税効果を高めるために大きなローンを組んだ事がきっかけで発生してしまう。

- 古いアパートを相続して売却したい場合に、オーバーローンに気づく。

等です。

オーバーローンリスクを回避するには、「自己資金を多くして借入金を少なくする」ことが効果的です。

オーバーローンリスクはハウスメーカーへの早期相談で対策できます。「HOME4U土地活用」では返済プランを含む具体的な経営シミュレーションを手に入れられます。

アパート経営のプランを請求する(無料)

1-12.災害リスク

日本は台風や地震など災害に見舞われるリスクが高い国です。

こうした災害に対してはローンを組むときなどに保険加入が求められますので、備えは万全と認識しているかもしれませんが、保険が適用されないケースもあり注意が必要です。

災害リスクは避けることが難しいリスクです。ただし、対策を講じて被害を少なくすることはできます。例えば、

- ハザードマップを確認しリスクの大きさを正しく把握する

- 建設前に必要に応じて地盤改良する

- 保険を毎年しっかり見直して見合った契約内容にする

- 日頃の点検・管理を怠らない

が対策として挙げられます。

点検・管理に関しては、良い管理会社に委託することで負担は軽減します。

2.アパート経営のリスクを回避するための5つの方法

この章では、前章でご紹介したリスクを踏まえた上で、リスクを回避するためにオーナーがとれる5つの方法について解説します。最低限意識しておきたい5つの方法は以下のとおりです。

- 施工品質の高いハウスメーカーに建築を依頼する

- 差別化の企画を盛り込む

- 自己資金を十分に用意する

- 適切な管理会社を選ぶ

- 家賃保証会社・保険で備える

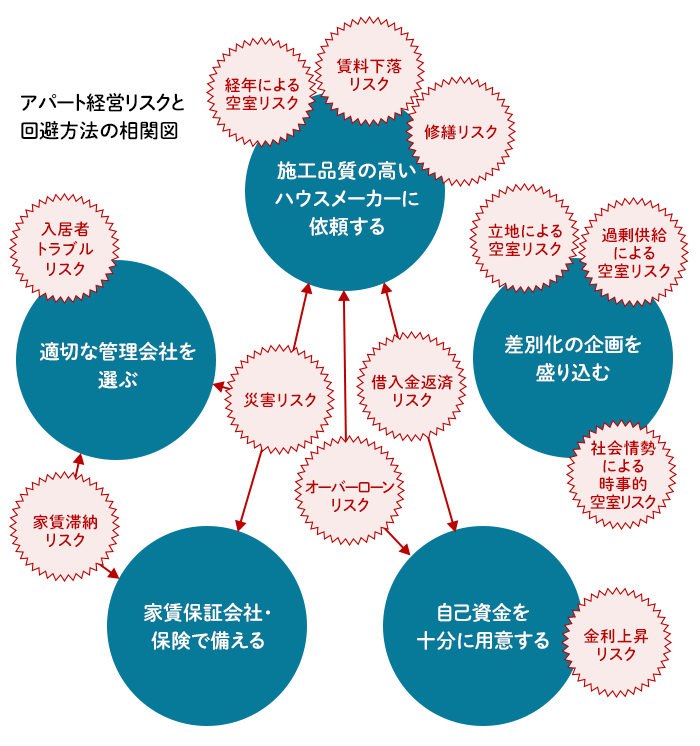

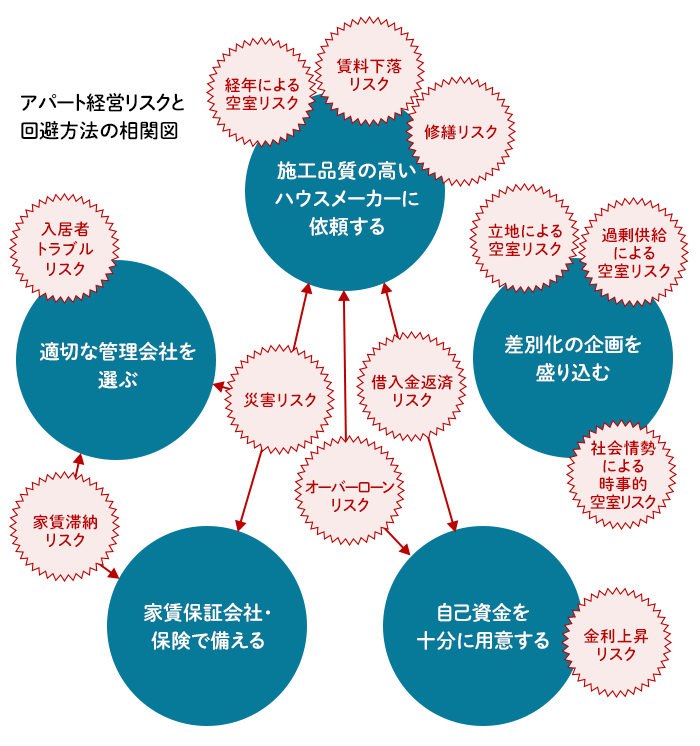

5つの方法を解説する前に、まず、リスクと回避方法の相関図を再確認します。

2-1.アパート経営リスクと回避方法の相関図

回避方法はリスクの内容によって異なります。

以下は、前述のアパート経営リスクと回避方法の関係性をまとめた相関図です。

リスクを回避するための方法は後ほど詳しく解説します。

また相関図にある方法以外にも、今持っている土地の立地が悪ければ買い替えることも立派な回避方法です。

条件の悪い立地で無理に土地活用をするのではなく、条件の良い土地に買い替えて活用するのが最大のリスクヘッジになります。

立地を改善できれば、「経年による空室リスク」や「供給過剰による空室リスク」、「賃料下落リスク」、「借入金返済リスク」等々のリスクが芋づる式に解消されていきます。

2-2.「施工品質の高いハウスメーカーに建築を依頼する」について

施工品質の高いハウスメーカーに建築を依頼することは、「修繕リスク」「賃料下落リスク」「経年による空室リスク」を抑える上で有効です。

アパートは、今後、何十年もお金を生み続ける大切な資産になりますので、しっかりしたハウスメーカーに建ててもらうようにしてください。

ハウスメーカーはそれぞれ、得意とする構造や工法、デザインや企画力、入居者を募集する力などが異なります。そのため、ハウスメーカーを選ぶ際は、しっかりと比較検討するのがおすすめ。複数のハウスメーカーの提案を比較すると、リスクを抑えた建築プランを見つけやすくなります。

「HOME4U 土地活用」を利用すれば、最大10社から無料で建築プランの提案を受けられます。簡単な必要事項の入力のみですので、下のボタンよりご利用ください。

2-3.「差別化の企画を盛り込む」について

アパートは差別化の企画を盛り込むことで「供給過剰による空室リスク」や「時事的空室リスク」などを抑えることができます。

「外国人向けアパート」、「高齢者向けアパート」等、ターゲットを絞り込むことで目立つようになり、選ばれるアパートに変わります。

やりがちなアプローチとして、少しでも多くの入居者を獲得するために「万人受け」するアパートを作ろうとする方がいます。

しかしながら、万人受けするアパートは個性のない存在となり、逆に埋もれてしまいます。

供給過剰の中で選ばれるアパートになるには、一点集中タイプのキラリと光る存在になる必要があるのです。

立地以外できちんと差別化ができていれば、新しいアパートが建ったとしても競合関係に陥らず、入居を維持することができます。

ただし、間取りや設備等の差別化は、流行によって入居者のニーズが移り変わる可能性があるので、注意が必要です。

差別化企画は、「外国語対応」や「セキュリティ会社による高齢者見守りサービス」のような、流行に左右されづらい、サービス面で対応できる差別化が望ましいです。

サービス面の差別化は、ちょっとしたアイデアでできるようになりますので、ハウスメーカーや管理会社と相談しながら差別化企画を考えてみてください。

2-4.「自己資金を十分に用意する」について

自己資金を十分に用意することで、「借入金返済リスク」、「金利上昇リスク」、「オーバーローンリスク」の3つのリスクを抑えることができます。

リスクには、「自分ではコントロールしにくいリスク」と「コントロールしやすいリスク」があり、「借入金返済リスク」や「金利上昇リスク」「オーバーローンリスク」は、自分で自己資金を増やせば抑え込むことができますので「コントロールしやすいリスク」といえます。

自己資金が不十分であれば、自己資金が貯まるまで待つのも一つの手です。どうしても今すぐアパート経営をしたいという場合は、物件の規模を小さくするというのも選択肢となるでしょう。

自己資金は、必要な資金の1~3割程度が目安とされています。投資総額を抑えることも、自己資金を増やしてリスクヘッジを行うことと同じ効果があるため、自己資金の少ない方は投資額の見直しを再検討することをおススメします。

また、自己資金をできるだけ準備するとともに、以下のような工夫も有効となります。

- 借入金利を低くできないか交渉する

- 借入期間を長くできるよう交渉する

- 長期の返済シミュレーションを綿密に行う

無理のない返済計画を立て、余裕を持たせることによって、不測の事態が起こったときでも対応しやすくなります。そのために自己資金は大切な要素となることを覚えておきましょう。

2-5.「適切な管理会社を選ぶ」について

アパート経営は、適切な管理会社を選ぶことで「家賃滞納リスク」や「入居者トラブルリスク」を回避することができます。

良い管理会社は、物件の案内時や電話応対等で入居者の人柄を見抜きます。

自然なコミュニケーションの中で入居審査を行いますので、家賃を滞納しそうな人やトラブルを起こしそうな人を排除することが可能です。

入居者に関するリスクを回避するなら、良い管理会社を選ぶようにしてください。

2-6.「家賃保証会社・保険で備える」について

家賃保証会社や火災保険などを利用して万が一のリスクに備えておくことも、「家賃滞納リスク」「災害リスク」等を回避するための有効な手段です。

保証料、保険料は経費になるので、費用負担がデメリットにはなりません。

また家賃保証会社の保証料は入居者負担とすることも多くなってきました。

一方、保険は火災保険や地震保険などは少なくともオーナー負担で加入すべきものです。こうした保険で災害リスクに備えられます。

さらに、建物の不備などによって起こったけがや損害に対する補償に対応できる施設賠償責任保険などもあります。

コラム~アパート経営の3つのメリット~

アパート経営はリスクばかりではありません。

ここではアパート経営の3つのメリットについて紹介します。

1.ミドルリスク・ミドルリターンの投資ができる

アパート経営はミドルリスク・ミドルリターンの投資ができるというのがメリットです。

確かにアパート経営にはリスクはありますが、株式投資やFX、仮想通貨等の投資に比べるとリスクは低いです。

株式投資等は投資した金額がゼロになってしまうこともあります。

アパート経営の場合、物件が残りますので投資額を全て失うことはありません。

新築のアパートであれば耐震性も高いので、地震の際の倒壊の恐れも低いです。

また、収益性は、定期預金や国債等の安全資産に比べると高いです。

株式投資等のようなハイリスクな投資にはならず、国債等のようなローリターンの投資にもなりません。

それなりに安全で、それなりに儲かる「ミドルリスク・ミドルリターン」の投資ができるのがアパート経営のメリットです。

2.相続対策になる

アパート経営は相続対策を目的に行う方も多いです。

アパートは、相続税評価額を下げてくれるのと同時に、収入も生み出してくれるという二重の効果があります。

住宅を建てることができるエリアであればどこでも建てることができますし、賃貸需要も幅広く存在します。

そのため、アパートは先祖から受け継いだ土地を活かしやすく、次世代へ引き継ぎやすいのです。

3.不労所得を得ることができる

アパート経営は不労所得を得ることができるという点がメリットです。

管理会社に管理を委託してしまえば、アパートオーナーは基本的にほとんどやることはありません。

株式投資等は常に値動きを気にしていなければなりませんが、アパート経営ならそのような心配もする必要がなく、安心して投資をすることができます。

満室経営が続いている限り、特にストレスが発生することもなく、忙しい方にも向いています。

3.サブリース契約でもリスクは回避できない理由

アパート経営の最大のリスクは空室リスクです。

空室リスクはサブリース契約したら問題ないと思いがちですが、実はそうでもありません。

サブリース契約では空室リスクは完全には回避できない理由を、契約内容の解説を通じて説明します。

3-1.アパートの管理方式&家賃保証型サブリースについて

アパートの管理方式には、主に「管理委託」と「パススルー型サブリース」、「家賃保証型サブリース」の3つがあります。

「サブリース」とは「転貸」のことを意味しており、サブリースは基本的に管理会社にアパート経営を丸ごと任せる事になります。

3つの管理方式

- 「管理委託」とは、管理会社に対して家賃の5%程度の管理料を支払い、管理を委託する方式です。「空き室」や「家賃滞納」のリスクはアパートオーナーが負うことになります。

- 「パススルー型サブリース」とは、管理会社が一棟全体を賃貸し各入居者に転貸する方式の管理で、「管理委託」との違いはほぼ契約形態だけです。管理料も5%と低めですが、「空き室」や「家賃滞納」のリスクはアパートオーナーが負うことになります。

- 「家賃保証型サブリース」とは、空室が発生しても賃料が変動しないタイプの管理方式です。

家賃保証型サブリースの契約関係は、まず管理会社がアパートオーナーより一棟を丸ごと賃貸するので、アパートオーナーと管理会社はアパートオーナーが貸主で、管理会社が借主という賃貸借の関係です。そして、管理会社は各入居者と転貸借契約を契約します。

各入居者にとっての貸主は管理会社となり、アパートオーナーとは賃貸借契約を締結することはありません。

さらに家賃保証型サブリースの「家賃保証」とは、満室時の想定賃料に対して管理会社が一定額の手数料を差し引いた固定の金額を、アパートオーナーに保証するという形式になります。

管理会社の手数料相場は17%程度であり、アパートオーナーは、毎月、満室時の約83%の賃料が定額で振り込まれることになります。

空室の状況に応じて賃料が変動することがないことから、「家賃保証」または「空室保証」と呼ばれています。

家賃保証型サブリースでは、アパートオーナーは賃料が変動しないという安心が得られますが、収益性は最も低い管理方式となっています。

また保証金額が定期的に見直されるので、見直しの結果、保証された家賃収入がローンの支払額を下回る事もしばしばです。

サブリースでは契約内容の吟味が非常に大切です。「HOME4U土地活用」に参画する企業は安心のサブリース方式を採用しています。以下のボタンからプラン請求をして経営プランを比較検討してみてください

アパート経営のプランを請求する(無料)

3-2.サブリース契約の問題点

この節ではサブリース契約の問題点について解説します。

3-2-1.賃料の減額要求がある

家賃保証型サブリースの最大の問題点は、管理会社から賃料の減額要求があるという点です。

管理会社が逆ザヤを背負ってもアパートオーナーに固定賃料を払うということはありえないので、空き室発生や賃料下落で管理会社の収入が減れば、アパートオーナーに支払っている家賃を減らして一定の利益を確保し続けます。

管理会社は空室リスクを負っているとはいえず、空室が増えればそのリスクをアパートオーナーにしっかりと転嫁してきます。

つまり、アパートオーナーは空室のリスクヘッジしているわけではなく、空室リスクはしっかりと負っているということになるのです。

家賃保証型サブリースは、空室が保証されているような「気分だけ」を味わえる契約です。

しかしながら、多くの方は家賃保証や空室保証といった名称から、空室は保証されているものと勘違いしてしまいます。

さらに一旦、管理会社からの賃料減額交渉がスタートすると、毎年のように要求されることも多いです。

毎年来られると、根負けして減額に応諾してしまうアパートオーナーもよくいます。

家賃保証型サブリースは、過去に何度も裁判になっていますが、裁判所は管理会社側の賃料減額請求権を認めている最高裁判決も出しています。

つまり、管理会社側の賃料減額請求は、既に認められている権利になっているということです。

司法の判断は決着しており、管理会社とは争っても勝ち目がないことは知っておくようにしてください。

3-2-2.賃料が低い

家賃保証型サブリースは、賃料が低いという点も問題点です。

賃料が低いことで、「借入金返済リスク」や「修繕リスク」が顕在化しやすくなっています。

家賃保証型サブリースの賃料は満室時の83%程度ですので、新築時から借入金の返済がギリギリ可能な状態になっている方が多いです。

そこに賃料の減額交渉が加わって、家賃が下がると借入金が返済できなくなるような事態が生じます。

同じ借入金の返済額であっても、収益性の高い管理方式を採用しているアパートオーナーの方が借入金返済リスクはリスクヘッジしやすいです。

また、家賃保証型サブリースは賃料が低いため、将来の修繕に備えた資金の余力も生まれにくいです。

家賃保証型サブリースは空室のリスクヘッジをしているように見えますが、肝心の収益性が低く、他のリスクを増やす要因にもなっています。

適切なリスクヘッジはすべきですが、過剰なリスクヘッジは避けるべきです。

賃貸需要があるエリアでアパート経営を行っている限り、空室リスクを負うことは適切なリスクテイクといえます。

4.アパート経営の失敗例

リスクやデメリットに対して、適切に回避策を取らなければアパート経営は失敗してしまいます。ここでは、実際にアパート経営ではどんな失敗例があるのかを見ていきましょう。

4-1.【ケース1】空室リスクで失敗したAさん

Aさんは、駅から徒歩10分圏内で住環境の良い土地を相続したため、アパート経営を始めました。その際、立地が良いので、建物や設備には特にこだわらずに、できるだけ安く建てることを優先しました。

すると、立地が良いのになかなか満室になりません。原因を調べてもらったところ、競合物件に比べて建物のグレード感やデザイン性の面で負けてしまい、人気の設備も採用していないため、入居者が決まりにくいということが判明しました。

その上、Aさんのアパートはコストダウンの影響で老朽化が早く進み、頻繁な修繕が必要になったため、長い目で見るとコスト面でも不利に感じています。

どうすればよかったのか?

立地が良いことはアパート経営で有利な条件ですが、立地だけでは成功できません。アパートの需要が多い立地では、ライバル物件の数も多いので、十分な市場調査を行った上で入居者にとって魅力のあるアパートを建てることが大切です。

4-2.【ケース2】老朽化リスクで失敗したBさん

Bさんはアパート経営を始めてから、家賃収入が順調に入っており、ゆとりのある生活を楽しんでいました。

ところがアパートが築10年を過ぎたころ、管理会社からそろそろ大きな工事が必要だと言われ、その見積金額を見てびっくり仰天しました。

Bさんはアパート経営をはじめる時点で、いつ・どれくらい修繕費がかかる見込みなのか知らされていませんでした。

どうすればよかったのか?

良心的な建築会社であれば、アパート経営を始める時点で、将来どれくらいの修繕費がかかりそうなのか長期的なシミュレーションを提示してもらえます。

アパートは築10~15年ごとに、外壁・屋根の塗り替え等の大規模修繕費が必要です。

これに備えて、築年数が浅いうちから家賃の一部を積み立てていくのがおすすめです。計画的なメンテナンスを行うことで、空室対策になり、建物の寿命も延ばすことができます。

4-3.【ケース3】契約トラブルで失敗したCさん

アパート経営の経験がなく仕事も忙しいCさんは、「一括借り上げ」の契約でアパートを建てました。サブリース会社が建物を一棟まとめて借り上げし、サブリース会社から入居者に貸し出してくれるので、手間もかからず安心だと思ったのです。

Cさんの最大の誤算は、「30年一括借り上げ」「家賃保証」だから30年間は賃料が変わらないと思っていたこと。契約時には「サブリース賃料は30年変わりませんよ」と言われましたが、実際は、入居者の家賃が下がった時点で一方的にサブリース賃料の減額を請求されました。

サブリース会社は「借主」なので、借地借家法によって守られることになり、裁判でもサブリース賃料の引き下げが認められてしまいました。サブリース契約を解約して自分で経営してみようと思ったCさんですが、中途解約するには違約金が多すぎて悩んでいます。

どうすればよかったのか?

サブリース契約を結ぶときは、十分な説明を受けてリスクを知った上で契約するように、国土交通省も注意喚起を行っています。

一括借り上げ契約では、サブリース賃料は途中で見直される可能性があります。

その他に、中途解約が実質的に難しい、修繕工事の指定業者を変更できないといったケースも多いので、契約内容をしっかり確認することが大切です。

また、サブリース契約を選びたいときには複数の企業からの提案内容を聞き、評判や実績も踏まえて良心的な企業を選ぶことが重要なポイントです。

5.アパート経営のリスクヘッジをするために大切なこと

投資の一種であるアパート経営では、他の投資方法と同様にさまざまなリスクがつきものです。しかし、計画段階からリスクを最小限に抑える対策に努めておけば、長期安定経営も可能になります。

ここでは、アパート経営のリスクヘッジをするために押さえておきたいことをご紹介します。

5-1.計画段階からリスクを最小限に抑える

アパート経営のリスク回避のために気を付けるポイントは次の10個です。計画段階で以下のチェックリストに沿って確認し、適切にリスクを回避できているか、将来何か起こったときに対応可能か考えておきましょう。

アパート経営を検討し始めて間もない時期には、これらをすべてクリアするのは大変そうだと感じるかもしれません。

でも、アパート経営に精通した良心的な企業に出会い、そのノウハウを利用すれば、10のポイントをクリアするのはそれほど難しくありません。リスクを回避してアパート経営を成功させるために、最も大切なのは建築会社・管理会社などのパートナー選びです。

5-2.知識を常にアップデートする

アパート経営には不動産や税金、法律に関する知識が欠かせません。もちろん、建築会社・管理会社などのパートナーや専門家を頼ることも可能ですが、オーナー自身も基礎的な知識を持ち、経営していく中でのさまざまな選択・判断を主体的に行うことが理想です。そうすることによって、アパート経営のノウハウを蓄積していくことが可能となります。

また、アパート経営のスタンダードや求められる設備、暮らし方のトレンドなどは日々進化していきます。多方面にアンテナを張り、求められるサービスや設備を適宜アップデートすることで空室リスクに備えることもできるでしょう。

5-3.収益向上のための税金・費用対策をする

アパート経営にはさまざまな税金や費用が必要です。健全なアパート経営を行うには、絶えず収益向上のための努力をすることが欠かせません。

長い期間で費用や税金をできるだけ抑えて、収益を最大値に引き上げていれば、それが空室リスクや修繕リスクを吸収できる余裕につながります。支出をうまく抑え、必要なメンテナンス費用などはしっかりかけられるような経営を心がけましょう。

また、アパート経営を始める前の収益シミュレーションでは、長期的な修繕費用や、アパートの維持管理費用も組み込んでおくのも大切なことです。

6.信頼できる相談先の選び方

アパート経営のリスクとデメリットは多岐にわたり、「すべてをクリアするのは大変」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、どんなリスクがあるのかを正しく把握し、回避策を講じることによってリスクを最小限に抑えることは可能です。そのためには、アパート経営に精通した良心的な企業を経営のパートナーとして選び、そのノウハウを利用することが欠かせません。

とはいえ、信頼できる企業というのはすぐに判断するのは難しく、また、1社ずつ連絡を取って相談してみるのも手間がかかります。

そんな時に便利なのが「HOME4U 土地活用」。最大10社から無料で提案を受けられます。各社の提案や対応を比較することで、信頼できる相談先が選べるでしょう。

この記事のポイント まとめ

アパート経営のリスク・デメリットには何がある?

アパート経営における主なリスク・デメリットは以下の12項目が挙げられます。

- 立地による空室リスク

- 経年による空室リスク

- 過剰供給による空室リスク

- 社会情勢による時事的空室リスク

- 賃料下落リスク

- 借入金返済リスク

- 修繕リスク

- 家賃滞納リスク

- 入居者トラブルリスク

- 金利上昇リスク

- オーバーローンリスク

- 災害リスク

それぞれのリスクについて詳しくは「アパート経営の代表的な12個のリスクとデメリット」をご一読ください。

アパート経営のリスクとデメリットを回避する方法は?

アパート経営のリスクの回避方法の中でも有効な手法は以下の5つです。

- 施工品質の高いハウスメーカーに建築を依頼する

- 差別化の企画を盛り込む

- 自己資金を十分に用意する

- 適切な管理会社を選ぶ

- 家賃保証会社・保険で備える

リスクとの相関図などもまとめた内容は「アパート経営リスクとデメリットを回避するための5つの方法」でご確認ください。

アパート経営リスク回避にサブリースは有効ではない?

空室保証などをうたったサブリースがリスク回避につながらないのは以下の3つの理由からです。

- 賃料の減額要求がある

- 賃料が低い

- 収益が集まりにくく修繕リスクに対応できない

サブリースについては「サブリース契約でもリスクは回避できない理由」で詳しく解説しています。

アパート経営の失敗例

アパート経営を成功させるには、起こってしまいがちな「失敗例」を認識し、適切にリスクに対応することが重要です。

上記3つのリスクに対する失敗例と、どうすれば回避できたのかを解説します。詳しくは「アパート経営の失敗例」の項目をご確認ください。

アパート経営のリスクヘッジをするために大切なこと

アパート経営のリスクヘッジには、以下の姿勢をもって経営にあたることが非常に重要です。

- 計画段階からリスクを最小限に抑える

- 知識を常にアップデートする

- 収益向上のための税金・経費対策をする

詳しくは「アパート経営のリスクヘッジをするために大切なこと」にて解説しています。

アパート経営の収益・節税プランを企業に請求できます!

あなたに合った活用法が分かる!

【全国対応】HOME4U「土地活用」

この記事の執筆者

竹内 英二

不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

(株)グロープロフィット

理想のアパート建築を実現させるには、構造/工法/間取りなどの設計部分はもちろん、 建築費や収支計画をまとめた建築プランを複数の企業に依頼し、各社の提案を比較して、 長期安定アパート経営につながる「収益最大化」プランを見つけることが大切です!

ただ、アパート建築の依頼先は「ハウスメーカー」や「建築会社」「専門会社」など様々です。 「どこに依頼すればいいか分からない」「何から始めたらいいか分からない」とお悩みでしたら、 複数の信頼できる企業へまとめて相談、プランが請求できる「HOME4U 土地活用」をご利用ください。

“HOME4U 土地活用 3つの特徴”

- 提携企業は、信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!

- 複数社へプラン一括請求、比較できるからいろんな工法や間取り、坪単価の提案を幅広く受けることができる!

- NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があり、セキュリティも安心!

アパートを建てたい土地の住所など簡単な項目を入力するだけで、厳しい審査によって厳選された複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、あなたの土地にぴったりなアパート建築プランを見つけることができます。

ぜひ「HOME4U 土地活用」を利用して、あなたの土地・地域、希望にあったアパート建築の「収益最大化」プランに出会ってください!

ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)