相続税対策の柱は、「不動産を駆使すること」です。

不動産の相続税評価額は時価よりも低くなるため、不動産を上手に活用すると相続税を節税できます。この評価額の差を生かして、不動産を購入して相続税対策する方もいます。

一方で、不動産を使った相続税対策にリスクがあるのも事実です。

不動産の相続税対策のリスクにはそれぞれしかるべき対処法が存在しますので、対処法を知ってから土地活用を始めれば、より盤石な相続税対策ができます。

そこでこの記事では、「不動産による相続税対策」をご検討中の方に向けて、具体的な方法とリスクの内容や回避するための対処法を紹介します。

なお、土地の相続税対策についてプロに直接相談したい方は以下のボタンから、土地の活用プランの申し込みができますので、ぜひご利用ください。

土地活用のプランを請求する(無料)

この記事の執筆者

竹内 英二

不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

(株)グロープロフィット

1.不動産が相続税対策になる3つの理由

最初に「土地活用が相続税対策になる理由」について解説します。

どういう仕組みなのかを知っておくことで節税対策への理解が深まり、対策を講じるときに最善策を選択しやすくなるでしょう。

1-1.相続税評価額が時価よりも下がるから

現金は相続時に被相続人(他界した人)が保有している現金の額がそのまま相続税評価額となります。

例えば、1億円の現金を持っていれば、相続税評価額もそのまま1億円です。

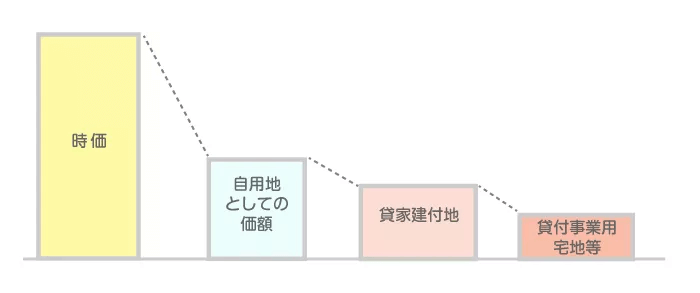

一方、不動産(土地)の相続税評価額は時価よりも低く設定されています。

土地の時価の算出は複雑であることから、国税庁が財産評価基本通達で不動産の評価方法を定めているためです。

土地の相続税評価額は、路線価方式か倍率方式のどちらかで決められます。市街地にあるような土地の場合は多くが路線価方式です。倍率方式は路線価が設定されていない土地での計算で用います。

不動産の場合、相続税評価額は時価の8割ほどに設定されています。

1-2.小規模宅地等の特例で評価額が下がるから

不動産を使った相続税対策では、小規模宅地等の特例を活用できるという点がメリットです。

小規模宅地等の特例とは、土地活用を行った土地のうち、「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「貸付事業用宅地等」のいずれかに該当する土地は、土地の評価額が最大80%減額されるという特例です。

例えば、貸付事業用宅地等に該当する土地は、以下の2つの条件にあてはまるケースになります。

- 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等

- 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等

現金には小規模宅地等の特例のように大幅に相続税評価額を引き下げてくれるような特例はありません。

不動産は、ただでさえ現金よりも相続税評価額が低いですが、小規模宅地等の特例のような制度によってさらに時価とのギャップを生むことができるため、節税効果が非常に高い財産となっています。

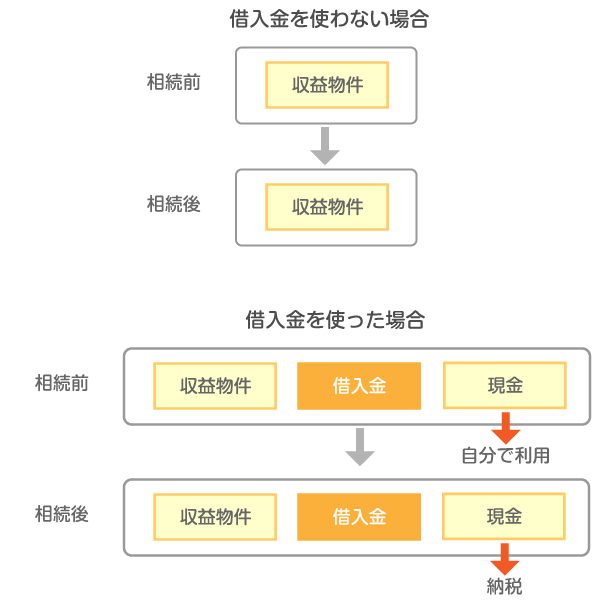

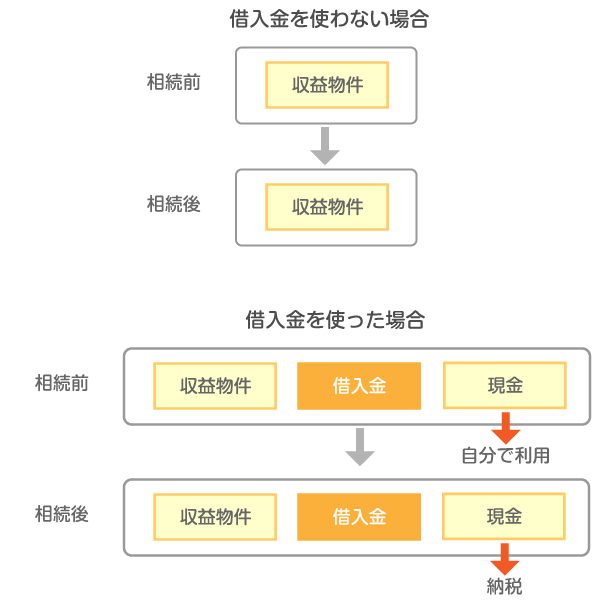

1-3.借入金を有効に活用できるから

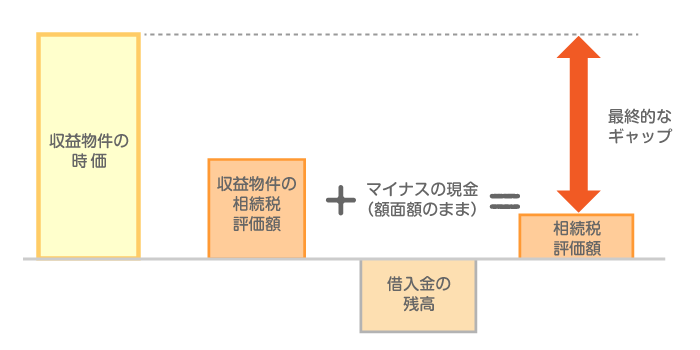

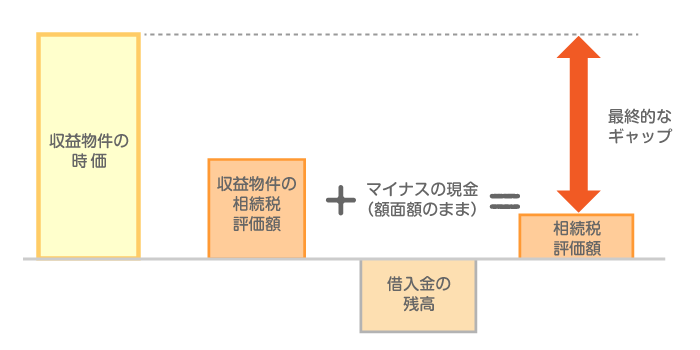

土地活用は借入金を有効に活用できるため、相続税の節税効果があります。

借入金はマイナスの現金ですので、相続時の残額がそのままマイナスされます。

被相続人(他界する人)の財産の中に借入金が残っていることで、被相続人の全体の財産の課税標準額が下がります。土地活用による相続税対策は、この借入金が財産圧縮に与える影響が大きいです。

土地活用で活用する借入金は、基本的に返せる無理のない借入金ですので、相続税対策では借入金をわざと残すようにします。

このように無理なく返すことができ、かつ、ローン残額が大きくなる借入金というのは、土地活用の借入金以外にはなかなか存在しません。

土地活用で利用するローンは相続対策に都合の良い借入金であるため、積極的に借入金を使って土地活用を行う人は多いのです。

2.不動産を活用した場合の評価額シミュレーション

この章では、相続税対策の大きな柱となる不動産の評価額をシミュレーションしてみます。

借入金を使って不動産を購入するだけでも評価額の差を生かした相続税対策が可能ですが、もともと持っている土地でも土地活用することで評価額の差額を発生させることが可能です。

収益物件の評価額の仕組みと実際にアパートで土地活用した場合の評価額シミュレーションを紹介します。

2-1.収益物件にすると評価額がさらに下がる

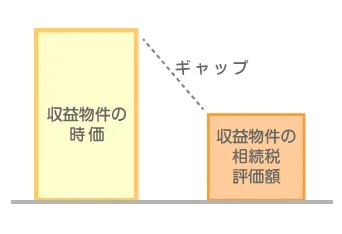

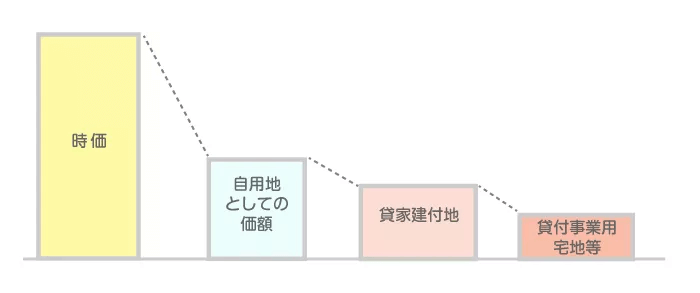

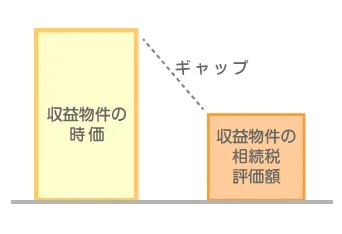

土地活用が相続税対策になる理由は、収益物件の相続税評価額は時価よりも低いことが理由です。

建物を他人に貸しているような収益物件は時価よりも相続税評価額が低くなります。

例えば、時価1億円のアパートを持っていても、相続税評価額は3,000万円~5,000万円程度となります。

収益物件のような他人に建物を貸している不動産の相続税評価額が低くなるのは、所有者に権利の制約があることが理由です。

不動産の相続税評価額は、所有者が自由に使える不動産は高く、所有者が自由に使えない不動産は低くなるという考え方をします。

アパートのような収益物件は、借地借家法が適用されており、借主の権利が強く守られている不動産です。貸主(所有者)が借主との契約を解除しようとすると、貸主に正当事由と立ち退き料の2つが必要となります。

このように収益物件には制約があるため、相続税評価額は自宅や更地のような自由に利用できる不動産と比べると相続税評価額が低くなるのです。

収益物件はアパートに限らず、オフィスビルや老人ホーム、店舗、ビジネスホテル等、建物を他人に貸している土地活用であれば用途に限らず相続税対策効果があります。

2-2.アパートを建てた場合の評価額シミュレーション

建物を他人に貸している収益物件は、自用の不動産と比べと相続税評価額が低く計算されます。

自用の不動産とは、自宅や別荘のように自分で使っている不動産のことです。

まず、自用の不動産の相続税評価額は以下の通りです。

(建物の評価額)

建物評価額 = 建物の固定資産税評価額

(土地の評価額)

土地評価額 = 相続税路線価による評価額(自用地としての価額)

一方で、収益物件の相続税評価額は以下のように計算します。

(建物の評価額)

建物評価額 = 建物の固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)

(土地の評価額)

貸家建付地評価額 = 自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

賃貸割合とは、相続時における入居率のことです。

建物も土地も賃貸割合は同じ数値を用います。

満室は賃貸割合が100%となり、相続税評価額は最も低くなります。

借家権割合は、全国一律で「30%」です。

借地権割合は、エリアによって30%~90%の値で定められています。

3.不動産を使った相続税対策5選

この章では、具体的な相続税対策の方法を紹介します。

相続税対策は状況に合った方法を選択することが重要です。さまざまな観点から以下の5つの方法を選びました。

- 土地にアパート・マンションを建てる

- 区分マンションを購入する

- 生前贈与する

- 小規模宅地等の特例で評価額を減額する

- 所有する不動産を売却する

3-1.土地にアパート・マンションを建てる

不動産が収益物件ならば、さらに相続税評価額は低くなります。

もし、更地を所有しているならアパート・マンションを建てることで土地の相続税評価額が下がるだけでなく、初期費用に利用した借入金を相続財産からマイナスできるため、大きな相続税節税効果があります。

物件の評価額は、賃貸物件にすることで、なんと30%も減額されます。

そのため、アパートやマンションなどの土地活用を始めることで、土地も建物も相続税評価額を下げることが可能です。

アパート・マンションの具体的な建築費がどのくらいか知りたい方は「HOME4U 土地活用」を利用すれば、最大10社から具体的な建築費や収益シミュレーションなどが含まれた「建築プラン」を取り寄せることができます。

アパート・マンションの建築プランを

請求してみる(無料)

3-2.区分マンションを購入する

| メリット |

- 複数戸購入で分割相続に備えられる

- 相続財産の価額を減らせる

|

| デメリット |

- 初期費用がかかる

- 相続人が複数人の場合はもめることもある

|

現金よりも、土地や物件などの不動産のほうが、相続税評価額が低くなり、課税される相続税の金額を抑えられます。

土地なら約2割、物件なら3~4割は相続税がお得になる計算です。

同じ資産価値でも、土地や不動産に資産を組み替えることで、評価額は低くなります。

例えば、一つの土地を売却した利益で区分マンションを複数購入するなどです。

相続前の不動産の購入は、定番の相続税対策の方法です。

3-3.生前贈与する

| メリット |

- 相続税に備えて子が資産形成できる

- 被相続人の思う通りに相続できる

|

| デメリット |

- 節税効果はあまり期待できない

- 評価額が下がると損をする

|

不動産の生前贈与は、他の相続税対策に比べると手続きがスムーズです。

生前贈与には暦年課税制度と相続時精算課税制度がありますが、不動産では主に相続時精算課税制度を用います。

相続時精算課税制度は、贈与された財産に課税されるはずだったものを相続時に精算する制度です。税額は贈与時の評価額をもとにするため、価値が上がる見込みのある不動産であれば、結果的に相続税の節税につながります。ただし、この手法での節税はリスクがあります。

また、生前贈与の対象が収益物件であれば、子に所有権が移るため収入を得られるようになり、相続税の納付対策になります。

◆コラム◆~配偶者への生前贈与~

婚姻期間が20年以上となっている夫婦間での生前贈与では、「配偶者控除の特例」が適用されます。

これは、要件を満たせば2,000万円までの贈与で非課税になる特例です。

要件には以下のようなものがあります。

- 婚姻期間が20年を過ぎている

- 贈与財産が居住用不動産であるか、居住用不動産を取得するための金銭である

- 贈与後の翌年3月15日までに取得した不動産に実際住んでいる

ただし、この特例も相続税そのものの節税効果は見込めません。

参考:国税庁|No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

3-4.小規模宅地等の特例で評価額を減額する

| メリット |

|

| デメリット |

- 分割相続が難しいこともある

- 適用には要件がある

- 相続後の用途が限定される

|

相続する土地が一定の条件を満たし、「小規模宅地等の特例」に当てはまる場合は、税額が最大80%も減額されます。

対象となるのは、故人および故人と生計を共にしていた親族が、住宅や事業、不動産貸付業に使っていた土地です。

土地がどのように使われていたかによって、特例を使うために満たすべき要件が異なります。対象となる主な土地と限度面積、減額割合をまとめました。

|

減額割合 |

限度面積 |

| 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 |

80% |

330平米 |

| 被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等 |

80~50% |

400~200平米 |

被相続人等の事業の用に供されていた宅地等

(貸付事業以外の事業用) |

80% |

400平米 |

参考:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

3-5.所有する不動産を売却する

| メリット |

|

| デメリット |

- 一度売ると取り戻せない

- 不動産収益化のチャンスを失う

|

不動産が絡む相続税対策では、まず現状まま、土地活用をする、売却するに分類することから始めます。利用価値の低い不動産は、売却してしまうほうが相続税対策になることがあるからです。

土地は所有するだけで固定資産税が課されます。利用価値の低い不動産は収益化するのも難しいことが多く、マイナスを生み続けることになります。

土地は一般的に時価の8割程度の評価額と言われていますが、時折、相続税評価額と時価が逆転することがあります。

このような場合、相続税節税対策の逆の効果を生み出してしまうでしょう。したがって、生前に売却して現金化する、不動産の買い替えをするなどの対策が必要になります。

4.不動産で相続税対策をしたときのリスクと回避法

この章では、「不動産で相続税対策をしたときのリスク」について解説します。

リスクは主に下記の5つです。

- 賃貸経営そのものに失敗してしまう

- 分割しにくい財産を残してしまう

- 現金を使い過ぎてしまう

- 認知症で賃貸経営ができなくなってしまう

- 賃貸経営が承継できない状態になってしまう

それでは、一つずつ解説します。

4-1.賃貸経営そのものに失敗してしまう

不動産を使った相続税対策では、賃貸経営そのものに失敗してしまうというリスクがあります。

確かに、土地活用による相続税対策には節税効果があります。

しかしながら、節税効果があるのはあくまでも「賃貸経営が上手くいっていること」が前提です。

賃貸経営の失敗とは、例えば空室が増えることで収入が減り、キャッシュフロー(手残り)のマイナスが続くといったものがあります。

また、収益物件の相続税評価額を求めるにあたり、「賃貸割合」というものがあります。賃貸割合とは、相続時における入居率のことで、満室に近いほど相続税評価額が低くなり節税効果が高くなります。

リスクを回避するには

- 収入が安定する土地活用を行う

- 空室対策を見据えた収支プランを立てる

といった対策が必要です。

4-2.分割しにくい財産を残してしまう

不動産で相続税対策をすることで、分割しにくい財産を残してしまうというリスクがあります。

相続人(財産を承継する人)が複数いる場合、誰がどの資産を引き継ぐか分割で揉めてしまうことがあります。

例えば、相続人が2人兄弟のケースで、「4,000万円のアパート」と「1,000万円の現金」を2人で分けることを考えます。

兄に4,000万円のアパート、弟に1,000万円の現金という形で分けてしまうと、兄弟間で引き継ぐ財産の額に大きな差が開くことになります。

相続人間で資産を平等に分けにくくなる原因は、往々にして財産の中に大きな額の不動産が存在することが理由です。

分割しづらい対策としては、

- 不動産の組み換えをする

- 不動産を現金化する

- 遺言書を作成する

などが考えられます。

4-3.現金を使い過ぎてしまう

相続税対策では、現金を使い過ぎてしまうことで生じるリスクもあります。

土地活用は自己資金を十分に充てたほうが賃貸経営のリスクが減ります。また、現金は不動産に変えたほうが節税効果も高くなることから、ある程度の預貯金は不動産に変えるべきです。

しかし、土地活用で現金を使い込み過ぎてしまうと、将来、現金が足りなくなることがあります。

被相続人(他界する人)の財産の中に全く現金がないと、相続人が現金を引き継ぐことができず、相続人が自分の貯金を切り崩して相続税を納税しなければならなくなります。

このリスクを回避するには1点、

ことが対策になります。ただし、必要な額は状況により変化します。都度資産の見直しは必要です。

4-4.認知症で賃貸経営ができなくなってしまう

昨今は、相続税対策で土地活用を行っても、本人が認知症で賃貸経営ができなくなってしまうリスクもあります。

相続税対策を実施した本人が認知症になってしまうと、親族でも勝手に本人の銀行口座からお金を動かせなくなります。

賃貸経営では、建物オーナーが修繕費を支払ったり、入居者を決めてくれた不動産会社に仲介手数料を支払ったりすることがあります。

銀行口座の現金が動かせなくなると、修繕対応や空室を埋める対応ができなくなり、実質的に賃貸経営を継続できなくなるでしょう。

有効な対策は、認知症になっても賃貸経営を続けられる対策を講じることです。具体的には

などの策があります。

4-5.賃貸経営が承継できない状態になってしまう

不動産を使った相続税対策では、賃貸経営が承継できない状態になってしまうというリスクもあります。

賃貸経営は、年数が経つと建物が老朽化し、修繕や空室の増加などさまざまな問題を抱えるようになります。

築年数が古く問題が増えた物件について、子供たちに迷惑をかけたくないという理由から問題を一人で抱え込んでしまう方がいます。

その結果、相続になったときは物件が問題だらけになっており、経験のない相続人たちには難易度が高過ぎて賃貸経営を引き継げない状況になります。

土地活用で相続税対策をする際は、節税だけに注目するのではなく、賃貸経営の引き継ぎも意識していくことが必要です。

具体的には

といった対策が考えられます。

5.不動産で相続税対策をするときのポイント

この章では不動産で相続税対策するポイントについて解説します。主に下記の5つです。

- 適切な土地活用を実施する

- 遺言書を残す

- 適切に借入金を使う

- 任意後見契約を締結しておく

- 子供たちと問題を共有しておく

それでは順番に解説します。

5-1.適切な土地活用を実施する

賃貸経営そのものの失敗を防ぐには適切な土地活用を実施することが対処法です。

土地活用の成否は、その土地の賃貸需要に見合った建物を建てるかどうかで決まります。

賃貸需要にそぐわない建物を建ててしまうと、その後の入居者獲得に何十年も苦労するという失敗があります。

土地活用の失敗を防ぐには、最初の検討段階で、「どんな土地活用をするのか」「どのような間取りや工法が適切なのか」「初期費と収益のバランスは取れているのか」など、複数の土地活用プランを比較検討した上で、ベストな活用を選択するというプロセスが重要です。

土地活用、特に賃貸経営では多額な初期費用がかかります。借入金事態が相続税対策になるものの、費用回収をすることも重要なポイントです。つまり、計画段階で費用回収のめどを立てておくことが重要といえるでしょう。

さまざまな土地活用について比較検討したい方は「HOME4U 土地活用」を活用すれば、最大10社から土地活用の収支プランを手に入れられます。

土地活用のプランを請求する(無料)

5-2.遺言書を残す

分割の問題を解消するには、遺言書を残すことが適切な対処法となります。

遺言書とは、被相続人(他界した人)が生前に相続後の遺産の分割方法などを指定できる書面のことです。

遺言書があれば、原則として遺言書に従って遺産を分割することになりますので、相続人同士で揉めることを避けることができます。

仮に、相続人が遺言書に反する方法で遺産分割をしたい場合には、遺産分割協議を成立させれば遺言書とは異なる分割方法を行うことも可能です。

遺言書は、いわゆる「争族」を避ける強力な対処法になりますので、可能な限り作成するようにしてください。ただし、法的効力のある遺言書として体裁を整える必要があります。今はやりのエンディングノートに意向を書いたとしても法的効力は発揮しません。

5-3.適切に借入金を使う

現金の使い過ぎに関しては、適切に借入金を使うことが対処法です。

借入金を使うと、被相続人の資産の中に現金を残すことができます。

相続後の財産構成の中に現金が残っていると、相続人が現金を納税資金に充てることもできます。

相続税の納付は原則現金のみです。現金はある程度必要ですので、借入金を適切に活用してバランスの良い資産構成を目指すようにしてください。

5-4.任意後見契約を締結しておく

認知症対策をするなら、事前に任意後見契約を締結しておくことが適切な対処法です。

任意後見契約とは、本人が認知症になった場合に、任意後見人を指定できる契約書のことです。本人が認知症になる前に適切な親族と締結しておくことがポイントとなります。

任意後見契約を準備せずに本人が認知症になってしまうと、裁判所が成年後見人を指定することになります。

成年後見人は原則として親族がなることはできず、弁護士や司法書士が指定されます。成年後見人は基本的に他人ですので、代理人が成年後見人になってしまうと賃貸経営の柔軟な対応ができなくなってしまいます。

5-5.子どもたちと問題を共有しておく

賃貸経営の承継の課題を解決するには、普段から子どもたちと問題を共有しておくことです。

賃貸物件を経営していると、「あの部屋は決まりが悪い」とか、「アパート周辺の除草作業が面倒臭い」、「外壁塗装の費用が高い」など悩みが生まれます。

そのような悩みを子どもたちと共有しておくことが重要です。

子どもたちには賃貸経営の経験がないため、相談しても解決策は出てきませんが、「賃貸経営にはこういう悩みがある」というイメージを共有しておくだけでもかなり違います。知らずにいると、引き継いだ時に「賃貸経営はこんなに大変なのか」と驚いてしまいます。

また、問題が解決したら、その解決の過程も伝えておくようにします。

例えば、外壁塗装の費用が高過ぎるという問題に対し、「管理会社に別の外壁塗装会社を紹介してもらった」と伝えれば、「そういう解決方法があるのか」と学べます。

親と子では、賃貸経営の知識とスキルに相当な開きがあります。

相続後も子どもたちが賃貸経営を引き継げるように普段から問題を共有することをおススメします。

6.相続税対策を相談できる土地活用会社の選び方

不動産で相続税対策をしたときのリスクとしては、主に「賃貸経営そのものに失敗してしまう」、「現金を使い過ぎてしまう」といった点が挙げられます。こうした相続にまつわる失敗を回避して、適切な賃貸経営・土地活用を選択するためにも、検討段階で「HOME4U 土地活用」をご活用ください。

複数のプラン提案をしっかりと比較することで、自分の土地・予算・理想とする節税効果に合うものの選択が可能になります。

選ぶ際には以下をポイントにします。

- 目的に沿う提案がなされているか

- 現実的な収支プランであるか

こうしたポイントは豊富な実績と調査力によってクリアできるものです。

「HOME4U 土地活用」に参画する企業は実績豊富な大手企業ばかりです。相続税対策に長けた専門家を要する企業も多くありますので、ぜひともご活用ください。

この記事のポイント まとめ

不動産で相続税が節税できるのはなぜ?

現金より不動産のほうが相続税を節税できるのは、次の理由によります。

- 相続税評価額が時価よりも下がるから

- 小規模宅地等の特例で評価額が下がるから

- 借入金を有効に活用できるから

詳細は「不動産が相続税対策になる3つの理由」をご一読ください。

相続税を対策する方法は?

相続税の対策として代表的なのは、次の5つです。

- 土地にアパート・マンションを建てる

- 区分マンションを購入する

- 生前贈与する

- 小規模宅地等の特例で評価額を減額する

- 所有する不動産を売却する

詳細は「不動産を使った相続税対策5選」をご一読ください。

不動産で相続税対策をするときの注意点を知りたい。

不動産で相続税対策をする際は、次のようなリスクがある点に注意してください。

- 賃貸経営そのものに失敗してしまう

- 分割しにくい財産を残してしまう

- 現金を使い過ぎてしまう

- 認知症で賃貸経営ができなくなってしまう

- 賃貸経営が承継できない状態になってしまう

詳細は「不動産で相続税対策をしたときのリスクと回避法」をご一読ください。

成功する相続税対策のポイントは?

不動産で相続税対策をする際は、以下の点を押さえておくことで、リスクを抑えて相続税を下げることができます。

- 適切な土地活用を実施する

- 遺言書を遺す

- 適切に借入金を使う

- 任意後見契約を締結しておく

- 子どもたちと問題を共有しておく

詳細は「不動産で相続税対策をするときのポイント」をご一読ください。

土地活用の相談先を探すなら一度の入力で複数の大手企業へ一括プラン請求!

土地活用の相談先は「建築会社」「ハウスメーカー」「専門業者」など色々あって、どこに相談したら良いか、迷うものです。

それに、あなたの土地にはどんな活用法が向いているのかも、自分ではなかなかわからないですよね。わからないからといって、もしも一社にしか相談しなかったら…

- 他社ではもっと高収益なプランがあるかもしれないのに、見落としてしまうかもしれません

- その土地に適していないプランで活用を始めてしまうリスクがあり、後になって失敗してしまう可能性があります

つまり失敗しないためには、できるだけ多くの相談先を見つけ、たくさんのプランを比較してから決めることがとても重要です!

「HOME4U土地活用」なら、土地活用したいエリアなど簡単な項目を入力するだけで、複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、収益を最大化するためのプランを見つけることができます。

しかも「HOME4U土地活用」は

- 信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!

- NTTデータグループの「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があるので、安心してご利用頂けます

ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!

カンタン60秒入力 土地の情報を入力するだけ!

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)