土地・不動産の相続対策でも、生前贈与の活用は有効な手段の一つです。

現金や有価証券などの相続税対策として生前贈与を活用している方は多いかもしれません。

しかし、分割しづらい不動産ではどのように生前贈与するのか分からない方もいるのではないでしょうか。

土地・不動産での生前贈与では、知っておきたい二つのポイントがあります。

- 相続時精算課税:生前贈与を受けた不動産も相続時に相続財産として課税される

- 暦年課税:贈与税の課税の仕組み。年間基礎控除額110万円以内を毎年贈与することで相続税対策になる

本記事では、このような生前贈与の概略について確認するとともに、土地・不動産の相続対策としての贈与活用について、また生前贈与より節税効果の高い方法も解説します。

そもそも生前贈与をすべきか、どういった形で進めることができるのか、生前贈与で失敗しないよう、ぜひ正しく判断するための参考にしてみてください。

「土地活用を検討しているけれど、難しい話をたくさん読むのは苦手」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、「

HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を使って

複数の企業から活用プランの提案を受けてみることをおススメします。

NTTデータグループが運営する「

HOME4U 土地活用」は、

実績豊富な多数の大手企業と提携しています。優良な企業のさまざまな提案を受けられるので、初期費用だけでなく、

ランニングコストや将来の収益性などをしっかり比較した上で活用プランを選択できるのが

最大のメリットです。

土地活用のプロが作る渾身の活用プランを、ぜひ比較してみてください。

1.生前贈与を活用した相続税節税の仕組み

生前贈与とは、その言葉の通り、生前に財産を贈与することです。

生前贈与は、死後に相続対象者に渡される相続財産を、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続税を減らすことを目的としています。

しかし、生前贈与を行うと相続税は減るかもしれませんが、その分、贈与税がかかってきます。

生前贈与を理解するには贈与税の仕組みを知る必要があります。この章で詳しく解説します。

1-1.生前贈与のために知っておきたい贈与税の仕組み

通常の贈与については、暦年課税という仕組みにより贈与税が課されます。

暦年課税が適用される場合、毎年110万円の基礎控除額が適用されます。

例:Aさんは祖父から200万円の現金を贈与により取得した

この場合、 200万円-110万円=90万円 が贈与税の課税対象となります。

基礎控除は一年ごとに適用されます。

つまり、1年当たり110万円までの贈与であれば、贈与税は課されないで済むということです。

このことを利用して、一部資産家などは子どもや孫に対して毎年100万円程度の贈与をしていることがあります。

ただし「毎年決まった金額の贈与をする」というような契約になってしまっていると、それは「定期金に関する権利の贈与」と判断される恐れもあります。

1-1-1.土地・不動産の生前贈与での評価額の決め方

不動産の価値は毎年変化します。建物部分であれば、基本的には毎年価値は減少していくものです。

土地や建物の贈与をする場合には、その贈与をした時点での価額について評価をしなければなりません。

評価の基準となるのは相続税の財産評価で使用される路線価、固定資産税の評価額などです。

あるいは不動産鑑定士などの力を借りて評価をする方法もあります。

1-1-2.時価とかけ離れた価格での売買も贈与と見なされる

注意が必要なのは「あまりにも低い価額での譲渡」です。

例えば「時価1億円程度あると思われるマンションについて、孫に対して2,000万円で譲渡した」というような取引があったとします。

この場合、孫は1億円のものを2,000万円で購入できたわけですから、実質的には8,000万円分だけ贈与を受けたのと同じような話になってしまいます。

このように、市場の時価とあまりにもかけ離れた価額で売買をしてしまうと、それも贈与とみなされてしまうことがあります。

1-2.生前贈与でかかる税金の計算方法

贈与によりもらった財産の価額から基礎控除額を引いた残額に対しては、所定の贈与税率が適用され、課税されます。

なお、このとき適用される税率には、一般税率と特例税率があります。

特例税率は直系尊属(祖父や親)からその年1月1日において20歳以上の者(子や孫)に対して贈与がされたときに適用される税率です。

一般税率は、特例税率が適用されない場合に適用される税率です(夫婦間や兄弟間、あるいは第三者間での贈与など)。

特例税率は、一般税率に比べると税率が低くなっています。

少子高齢化の進行を考慮して、財産の移転を後押しすべく設けられたのが特例税率です。

特例贈与財産用も一般贈与財産用も、税率と控除額が違うだけで計算式は同じです。

課税価格 = 贈与財産価額 - 110万円(基礎控除額)

贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額

それぞれの税率と控除額は「国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」で確認できます。

特例贈与と一般贈与が混在した場合の計算方法もありますので、確認をしてください。

また、贈与税は相続税の補完税であるため、相続の直前(死亡の日から3年間)に行われた贈与については、相続税の計算時点でなかったものとされます(生前贈与加算と呼ばれます)。

死亡直前に慌てて贈与をしても生前贈与による節税はできませんので、本格的に生前贈与を活用したい場合にはかなり長い期間をかけて、計画的に取り組む必要があります。

2.土地・不動産が絡む生前贈与にはお得な特例がある

不動産が絡む贈与税の課税については特例があります。

の2つです。ここで内容とどのようなときに使える特例かを紹介します。

2-1.夫婦間の居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、通常の基礎控除以外に2,000万円の配偶者控除が適用されます。

住んでいる住居が男性名義のままで男性が先に亡くなると、一緒に住んでいる配偶者の住居確保に問題が発生する場合があります。

このような問題から男性側から女性側に居住用不動産の贈与をすることで名義を移転し、女性側の住居確保の安定を図るための措置です。

賃貸併用住宅や店舗兼住宅の場合、居住用部分には特例が適用されます。

参考:国税庁 タックスアンサー「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

2-2.住宅取得等資金の贈与

所定の期間内に、父母や祖父母といった直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、一定の条件に該当する場合には通常の基礎控除額とは別の非課税限度額が適用されます。

所定の期間ですが、税制改正によって延長が繰り返されている状況で、2021年12月31日までから、2026年12月31日までに延長される予定です。

今後の経済動向によってこの期間は変動も予想されますので、随時確認が必要です。

そして適用される非課税限度額ですが、こちらも贈与が行われた時期やその時点での消費税率によって異なっています。

また購入する住宅が、省エネ等住宅がそうでないかによっても限度額が異なります。これらの点についても事前の確認が大切です。

参考:国税庁 タックスアンサー「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

自宅で収入を得られる賃貸併用住宅の基本を知っておきたい方はこちら。

3.生前贈与による相続税節税のメリット・デメリット

土地・不動産を含む生前贈与は、主に相続対策として用いられます。

しかし、生前贈与が相続対策にどのように作用するのかを理解しておかないと損をする結果になりかねません。

ここではメリット・デメリットから生前贈与の相続税節税効果を考えます。

3-1.生前贈与のメリットは特例の活用で生まれる

「相続時の財産を減らしておく」ことが相続税節税効果をもたらします。

これが生前贈与を相続対策に活用するメリットの一つです。以下に生前贈与による相続税節税のメリットをまとめました。

生前贈与による相続税節税のメリット 一覧

| 生前贈与のメリット |

- 相続財産を減らせる

- 控除や特例の活用で課税価格を減らせる

- 財産の行き先を思うとおりにできる

|

生前贈与にかかる税金は贈与税です。

贈与税は暦年課税で基礎控除が設定されているため、うまく活用することが結果、贈与税・相続税トータルの負担軽減につながります。

また、居住用不動産にかかる財産では、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例や住宅取得等資金の贈与の特例で控除額が大幅に増えます。

こうして生前贈与をうまく活用することが、相続財産を減らすことになり、相続税節税のメリットとなる仕組みです。

3-2.生前贈与のデメリットは認められないリスク

生前贈与での相続対策にはデメリットも存在します。

生前贈与による相続税節税のデメリット 一覧

| 生前贈与のデメリット |

- 税務署に生前贈与と認められず、控除ができない

- 生前贈与を定期贈与とされ、控除ができない

- 死亡前3年以内の贈与は相続税対象となる

- 1年の控除額が110万円までで、まとまった財産の節税対策には向かない

|

生前贈与を相続税対策とするのは、生前贈与の控除を活用してのことです。もし、生前贈与と認められなければ、相続税より負担の大きい贈与税が課税されることになります。

控除がある生前贈与とするためには、条件をしっかり確認して慎重に進めなければなりません。

4.土地・不動産の生前贈与の方法

不動産の生前贈与の場合、「相続時精算課税」と呼ばれる制度を活用するのが一般的です。

これは

- 贈与時には課税されず、相続時に相続税として課税清算される

ことです。この章で、不動産の生前贈与の方法となる制度の仕組みと注意点を解説します。

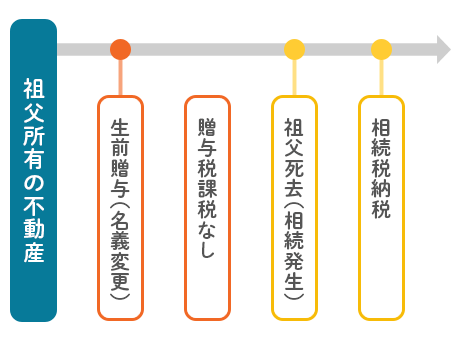

4-1.生前贈与でも課税は相続税になる仕組み

相続時精算課税は「相続」があったときに「精算」される課税制度です。

相続の前倒しのような性格をもっています。

図 相続時精算課税の考え方

「祖父Aから孫Bに対する贈与については、相続時精算課税を選択する」という旨の贈与契約書を作成し、名義変更をします。

以降この二者間の贈与については本制度が適用されます。この指定は解除することができませんので、選択には注意が必要です。

相続時精算課税の適用を受ける場合、2,500万円の特別控除額範囲内であれば、贈与税の課税は行われません。

特別控除額を使い切り、贈与税の課税がされた場合には、課税額に対して一律20%の贈与税を納付します。

この納税額は仮納税のようなもので、相続発生時に精算されます。

上の例でいえば、祖父Aが死亡した時点で、それまで孫Bとの間で行われたすべての贈与とそれに関わる贈与税はすべて持ち戻し(相続税の計算上、生前贈与で取得していた財産について、改めて相続により取得したものとして相続税の計算を行う)が行われます。

あらためて相続税の課税体系の中で計算がされ、相続人それぞれの相続税負担額が計算されます。

4-2.相続時精算課税で得をする人

相続時精算課税が制度として得なのか損なのかは、その人の財産状況により大きく異なります。

相続時精算課税はあくまでも「相続の前倒し」でしかありません。

特別控除額2,500万円は一見すると暦年課税の年間110万円よりも大きく見えます。しかし、結局は相続時点で持ち戻します。

暦年課税で20年間使って2,200万円の財産を移転するのであれば、無税で移転が可能です。

しかし、相続時精算課税での財産移転は、税金計算上は仮のものです。

一見すると無税で移転できたようでも、相続が発生した時点ではあらためて課税される可能性もあるわけです。

相続時精算課税は、どちらかというと「あまり大きな遺産を持っていない人にとって有用な制度」と言われています。

仮に相続があって相続税の課税があっても基礎控除額に収まる、あるいは少しの納税で済む人であれば、相続時精算課税を適用することで生前に財産の移転を図り、若い世代がその財産を有効活用することができます。

一方、多額の財産を有している人の場合、相続時精算課税で財産を移転しても、結局は相続税の課税時に持ち戻されてしまいます。

従って多額の財産を有している人であれば、暦年課税やそれに付随する特別控除制度を活用することで、少しずつでも無税での移転を進めた方が有利です。

4-3.土地・不動産の課税持ち戻しの注意点

相続時精算課税を適用した場合、相続税課税時に贈与者が亡くなった時点で、贈与財産を持ち戻すわけですが、そのときに注意すべき点があります。

それは、持ち戻す価額です。

持ち戻す価額は「贈与時の価額」を使います。しかし土地は景気で価額が上がったり下がったりします。

この時差が生じることにより、思わぬ損得が生じることになります。

例1:

10年前、祖父Aから孫Bに土地を贈与、贈与時点での価額は1,000万円。

Aが死亡、その時点での土地価額は3,000万円。

この場合、相続税計算の時に持ち戻すのは1,000万円です。

事前に贈与をしておいたことにより、2000万円分の相続税の課税価額を圧縮することができたことになります。

例2:

10年前、祖父Cから孫Dに土地を贈与、贈与時点での価額は2,000万円。

Cが死亡、その時点での土地価額は1,500万円。

この場合でも、相続税計算で持ち戻すのは2,000万円です。

事前の贈与によって、相続税の課税価額が増えてしまったことになります。

このような時期のズレによって、相続税の評価額に損得が生じてしまいます。不安定な景気の動向により評価額の動向を読むのは難しい時代です。安易に節税を狙うのは得策とは言えません。

4-4.相続時精算課税でも住宅取得資金の贈与に関する特例は使える

住宅取得等資金の特例は、相続時精算課税を適用している場合でも受けることが可能です。

適用される非課税限度額等については、やはり住宅の購入時期やその住宅の種類、消費税の税率等によって適用額が異なりますので、事前に確認をしておいてください。

5.土地・不動産は生前贈与より土地活用が相続税対策になる

土地や不動産が相続財産に含まれる場合、相続税の負担は重くなることが多く、生前贈与では節税対策が不十分と言わざるを得ません。

土地や不動産を含む相続での相続税対策に最も有効な手段は土地活用と言われています。ここではその理由を解説します。

5-1.収入を得られる土地があれば相続時に困らない

土地活用には賃貸住宅経営、駐車場経営、テナント経営など、さまざまな種類があります。

土地の立地に合った土地活用方法を選択できれば、長期的に安定した収入を得られます。

ここで注目したいのが、家族信託という仕組みです。

土地の名義を変更することなく登記簿に受託者として家族の名前が追記され、不動産の管理を任せられます。

受託者は土地で資産運用ができるようになります。

このとき受益者を「土地所有者本人と相続人にあたる子」に設定することで利益を分配することも可能です。

結果、土地活用の収益を現金納付が原則の相続税の納付対策として利用できるようになります。

5-2.貸付事業用の宅地は評価額が下がる

土地活用が相続税対策の最大の武器になる理由は、貸付用地の土地の評価額が下がるためです。

貸家建付地の評価額 = 自用地の価額 - 自用地の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

賃貸アパートや戸建て賃貸など賃貸用住宅がある土地は借地権割合などを自用地としての価額にかけることで、更地で相続するより評価額が下がります。

したがって、相続税の土地分の課税価格が下がり、同じ土地であっても相続税節税につながるということです。

賃貸用不動産の相続税評価額についてはこちらで詳しく解説しています。

5-3.土地活用の借入金発生で相続財産が減らせる

土地活用は初期費用がそれなりにかかります。

アパート経営などは、レバレッジ効果を見込んでアパートローンを組んで土地活用を始めることがほとんどです。

土地活用を親世代が始めたとすると、自己資金を持ち出したりローンによる負債を抱えたりすることになります。

このとき、当然ながら資産は目減りします。相続時はローンがマイナスの相続財産となり、相続税の課税価格を減らすことになるでしょう。

つまり、土地活用で収入を生み出している財産を引き継ぎつつ、相続税を大幅に節税できることになります。

アパート経営の初期費用のことが知りたい方はこちら。

6.生前贈与など相続税対策を相談できる土地活用会社の選び方

生前贈与の活用は、かけられる時間、保有している財産の規模、関係者の数、移転する財産の内容など、様々な要因を考慮して有効な方法を検討する必要があります。

生前贈与を活用するかどうかについては、相当に入念な準備が必要ですので、できれば相続に関する専門家・知見のある社員さんがいる業者に相談するのが最適です。

また土地・不動産を含む財産の取り扱いを検討する際は特に、生前贈与と土地活用を同時に検討することがおススメです。

さまざまな視点で検討したいときは「HOME4U 土地活用」をご活用ください。

「HOME4U 土地活用」では、相続税対策に長けた専門家のいる、実績豊富な企業から最大10社を選んで一括プラン請求ができます。

不動産を含む大切な財産をできるだけ損なく次世代に継承するために、ぜひご自身がどうすべきかを正しく判断いただければと思います。

「土地活用について信頼のおける複数の企業の意見を聞いてみたい」というときに便利なのが、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」の一括プラン請求サービスです。

「HOME4U 土地活用」を利用すると、所在地を入力するだけで、複数の大手優良企業から提案を受けられます。

「HOME4U 土地活用」をお勧めする5つのメリット

- 一度の申込で最大10社の優良企業にプラン請求が可能

- 大手ハウスメーカーから地元の建築会社まで優良企業が参画

- 選んだ企業以外から連絡は来ないので安心してプラン請求することができます

- NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営しているからセキュリティもバッチリ

- 利用料は無料

複数の企業から土地活用の提案を受け、その中から、「収益性の高いものがいい」「手間がかからないものがいい」「初期投資が少ないものがいい」といったオーナーの希望に合うものを選べば失敗を回避できます。

この記事のポイント まとめ

生前贈与のメリットとデメリットは?

生前贈与のメリットは主に3つ。

- 相続財産を減らせる

- 控除や特例の活用で課税価格を減らせる

- 財産の行き先を思うとおりにできる

また、デメリットには以下のようなものが挙げられます。

- 税務署に生前贈与と認められず、控除ができない

- 生前贈与を定期贈与とされ、控除ができない

- 死亡前3年以内の贈与は相続税対象となる

- 1年の控除額が110万円までで、まとまった財産の節税対策には向かない

詳しくは「生前贈与による相続税節税のメリット・デメリット」でご確認ください。

土地・不動産で使える生前贈与の特例は?

土地・不動産の生前贈与はどのようにする?

生前贈与には以下の2つの課税方式があります。

このうち、土地や不動産の生前贈与でよく利用されるのは「相続時積算課税」です。

この仕組みと課税の流れについては「土地・不動産の生前贈与の方法」で確認できます。

生前贈与より相続税対策になる方法はある?

この記事を監修│専門家プロフィール

-

- 高橋 昌也

- 税理士

高橋昌也税理士・FP事務所

2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。

その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、

商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

土地活用の相談先を探すなら一度の入力で複数の大手企業へ一括プラン請求!

土地活用の相談先は「建築会社」「ハウスメーカー」「専門業者」など色々あって、どこに相談したら良いか、迷うものです。

それに、あなたの土地にはどんな活用法が向いているのかも、自分ではなかなかわからないですよね。わからないからといって、もしも一社にしか相談しなかったら…

- 他社ではもっと高収益なプランがあるかもしれないのに、見落としてしまうかもしれません

- その土地に適していないプランで活用を始めてしまうリスクがあり、後になって失敗してしまう可能性があります

つまり失敗しないためには、できるだけ多くの相談先を見つけ、たくさんのプランを比較してから決めることがとても重要です!

「HOME4U土地活用」なら、土地活用したいエリアなど簡単な項目を入力するだけで、複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、収益を最大化するためのプランを見つけることができます。

しかも「HOME4U土地活用」は

- 信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!

- NTTデータグループの「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があるので、安心してご利用頂けます

ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!

カンタン60秒入力 土地の情報を入力するだけ!

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)