賃貸併用住宅を建てようかと考えはじめると、どんな間取りにしたらよいのか迷ってしまいますね。

参考のために、いろんなプランをネットで見ても、ステキな間取りはいっぱいありますが、果たしてその間取りが自分の土地に合って使えるプランなのかがよくわかりません。そこで今回は、お持ちの土地に賃貸併用住宅を作る場合の間取りに関したことを以下のようにまとめました。

- 賃貸併用住宅の間取り実例

- 間取りづくりに必要な視点

- 成功する賃貸併用住宅の間取りに必要なこと

なお、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を使えば、土地情報を入力するだけで、最大10社の大手ハウスメーカー・建築会社から建築費や予想収益が含まれた、「賃貸併用住宅の建築プラン」を取り寄せることができます。以下のボタンからお試しください。

最後までお読みいただければ、賃貸併用住宅の間取りへの考え方が理解できると共に、提案されたプランの中から、自信をもって最適なプランを選べるようになれます。

1.【タイプ別】賃貸併用住宅の間取りの実例

賃貸併用住宅は間取りの良し悪しが経営に大きく影響します。ここでは、賃貸併用住宅のタイプ別に実際の間取り図の例とそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。

【賃貸併用住宅の間取りタイプ】

それぞれのタイプの詳しい特徴や間取りの実例についてご紹介します。

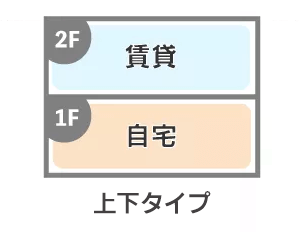

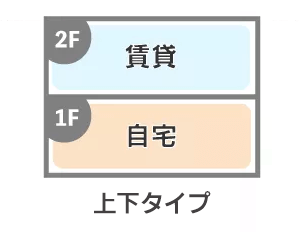

1-1.上下タイプの間取り例

まずは上下タイプの間取り例を紹介します。上下タイプの場合、メリットとデメリットはマイホームを上階と下階のどちらに配置するかによって変わってきます。

- 1階をマイホームにする場合

-

- メリット

-

1階をマイホームにする場合は、高齢になっても住みやすいまま使えることと、庭が作れるので、より一軒家らしいマイホームになります。庭に相当する部分を、駐車場や駐輪場などにもできます。

- デメリット

-

2階の入居者の生活音が気になりますので、防音対策が必要です。

- 2階をマイホームにする場合

-

- メリット

-

2階をマイホームにする場合は、日当たりが良く、風通しと眺望の良い家になります。屋上を作れば庭としても利用できます。

- デメリット

-

1階に住む入居者に自分たちの生活音が響く可能性があるため、自分の家ですが気を使います。防音対策が必要です。

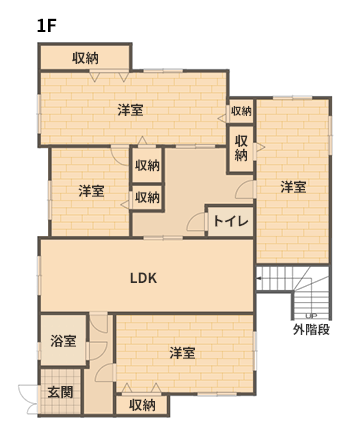

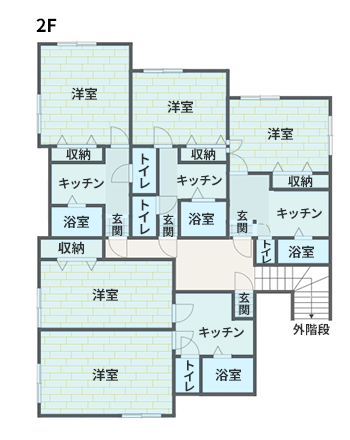

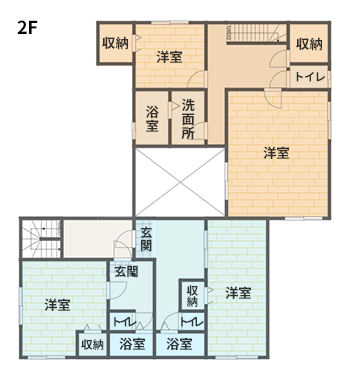

上下タイプの間取り図

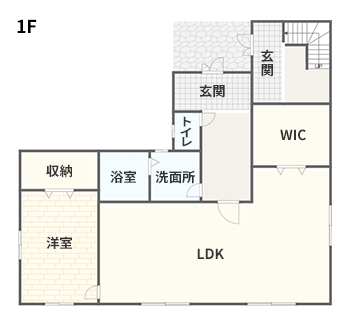

【1階を住居、2階以上を賃貸にする】

1階を自宅とする間取り例です。玄関となる場所と賃貸部分への階段の場所を別にすることでプライバシーの確保を意識しています。

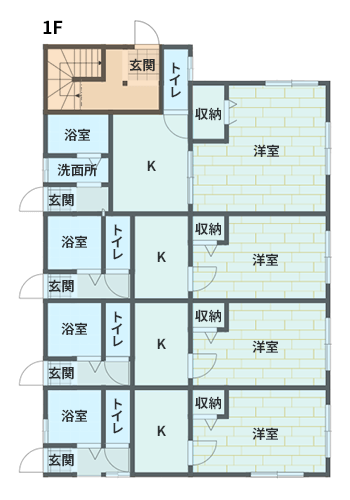

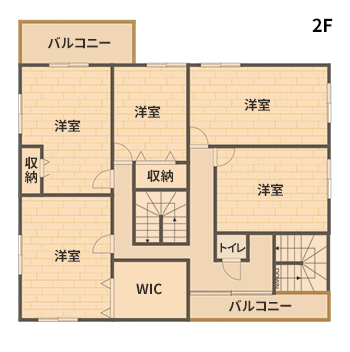

上下タイプの間取り図

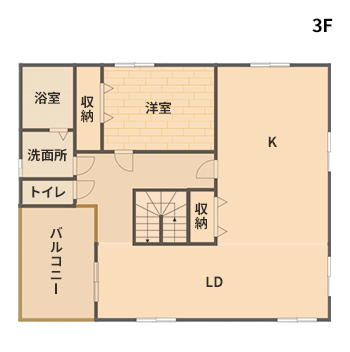

【階下が賃貸で最上階を住宅にする】

2階を自宅とする間取り例です。2階に自宅とすると構造上の制限がなくなり、間取りの自由度が増します。

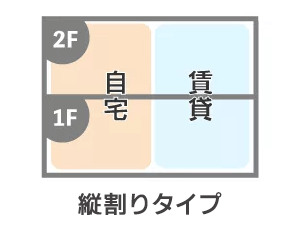

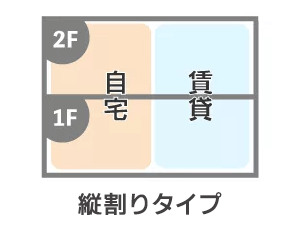

1-2.縦割りタイプの間取り

次に、縦割りタイプの間取り例です。以下のように自宅と賃貸部分を左右に配置する設計で、賃貸部分も1・2階がつながったメゾネットタイプにする場合と、上下を別々の住戸にする場合があります。

- メリット

-

間取りを工夫することで家主と入居者の生活音が干渉しにくく、静かに暮らしやすいでしょう。賃貸部分があるけれども、マイホームは普通に2階建てという家になります。庭を造る、または駐車場や駐輪場を作ることもできます。

- デメリット

-

マイホーム内に階段を作る必要があるため、広さの一部が削られます。

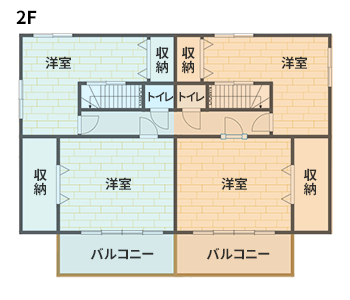

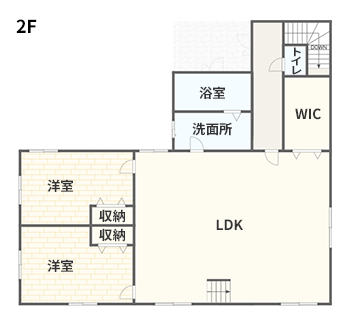

縦割りタイプの間取り図

【賃貸部分を各フロア1戸ずつに】

敷地の形を生かしつつ、住居の接地面を限りなく少なくした間取りです。玄関へのアプローチは共有ですが、生活音でのプライバシー確保に最大限配慮しています。

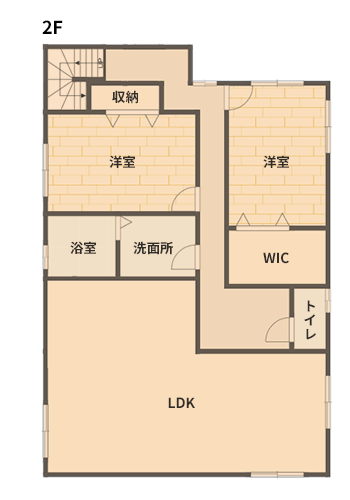

縦割りタイプの間取り図

【縦分割で2世帯の面積をほぼ同一に】

自宅部分と賃貸部分の面積、間取りをほぼ同一にしているパターンです。玄関の向きを変えることでプライバシー保護を図っています。このパターンは、相続後はすべてを賃貸にする、売却する、などの想定がある場合にメリットの大きい間取りです。

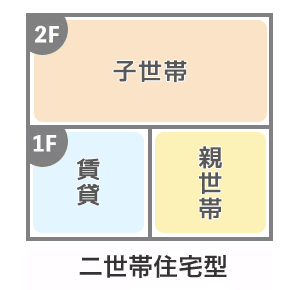

1-3.二世帯住宅タイプの間取り

ライフスタイルの変化に合わせて二世帯住宅を考える際は、最初は賃貸として貸し出してゆくゆくは二世帯住宅として利用する、という方法もあります。また、二世帯住宅+賃貸の間取りも可能です。

- メリット

-

二世帯の面積が自宅部分となるため、住宅ローン適用でも賃貸面積を大きく確保できるメリットがあります。また、ライフスタイルの変化にも対応しやすい特徴があります。

- デメリット

-

規模の大きな建築となるため、建築費が高額になりやすいのはデメリットです。

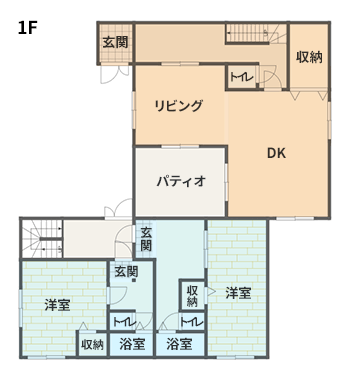

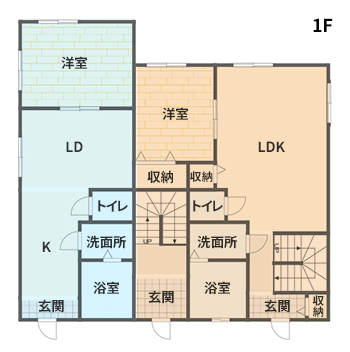

二世帯住宅タイプの間取り図

【1階の一部を賃貸にする】

自宅の居住空間になるべく影響を与えない形で賃貸収入を得るタイプです。賃貸スペースが全体の50%に満たないため、住宅ローンが適用されます。

二世帯住宅タイプの間取り図

【いずれ賃貸とすることも念頭においた設計】

新築当初は二世帯住宅として活用し、いずれ賃貸併用住宅としても利用できるよう配慮した設計になっています。玄関を別に設ける、配電を完全に分離するなどの初期対応で、ゆくゆくのリフォーム費用を抑えることが可能です。

二世帯住宅かつ賃貸併用住宅では、相続時の宅地評価額を下げる特例を利用する為には、建物所有権の登記を相続人(息子・娘など)単独か、相続人と同居する親族(相続人の妻・夫など)との共有名義での登記にする必要があります。

不動産エコノミスト・吉崎誠二

◆コラム◆賃貸のターゲットをファミリーと単身者、どちらにする?

賃貸部分の間取りは、エリアの需要に応じて、ファミリー向けにする場合と単身者向けワンルームにする場合があります。

一般的に、単身者が住むワンルームはファミリー向けの間取りに比べると引っ越し頻度が高くなりますが、駅に近い利便性の良い立地ならば需要が多いので安定的な経営が可能です。

また、ワンルームのほうがファミリータイプよりも1平米あたりの家賃の単価を高めに設定できるので高収益が見込めます。

ファミリー向けの場合は、子どもの通学の関係で引っ越しを避けるため、長期的な入居が見込まれるのが長所です。

ファミリー層は利便性だけでなく、学校や公園などの子育て環境も重視して物件を選ぶので、ファミリー層に好まれる立地かどうか見極める必要があります。

なお、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を使えば、土地情報を入力するだけで、最大10社の大手ハウスメーカー・建築会社から建築費や予想収益が含まれた、「賃貸併用住宅の建築プラン」を取り寄せることができます。以下のボタンからお試しください。

賃貸併用住宅の建築プランを請求してみる(無料)

2.賃貸併用住宅の間取りプランに必要な5つの視点

賃貸併用住宅は、マイホーム部分と、賃貸経営をする部分が一つの敷地の中に一緒にある住宅です。お持ちの土地の特性と、自分たちがマイホームとして求めていることなどを含め、賃貸併用住宅の間取りプランを考える時に必要な、6つの視点をまとめました。

視点1 エリアを基準にして考える

視点2 マイホーム部分から逆算して間取りを考える

視点3 賃貸部分の間取りから考える

視点4 自治体ごとの地域の規制などを考慮する

視点5 何階建てまで作るかで考える

2-1.視点1 エリアを基準にして考える

お持ちの土地のエリアと立地を前提に、間取りを考えます。賃貸併用住宅は、ご自宅として使う部分のほかに、賃貸に出す部分の間取りを考える必要があります。

賃貸部分の間取りは、土地のエリア特性などをもとに、どんなお部屋を作れば満室経営になるかを前提にして考えるほうが、賃貸併用住宅にするメリットが大きくなります。例えば、

- エリアに大学のキャンバスが多い場合には学生向けのワンルーム

- 立地が駅に近くて便利な場所であれば、独身の会社員に向けた通勤に便利なワンルーム~1DK

- 周辺に公園が多い住宅街であれば、小さなお子さんと一緒に住める1LD~2DKタイプのお部屋

など、エリアで求められているお部屋と、立地のメリットを組み合わせて考えてみます。

【詳しく解説】アパート経営に適した土地の条件はこれ!

2-2.視点2 マイホーム部分から逆算して間取りを考える

先に自分が住みたい広さのマイホームをイメージし、そこから逆算して、必要なだけの広さの間取りを考える方法です。

賃貸併用住宅を住宅ローンで借り入れする際には、自宅部分が延べ床面積全体の50%以上なければいけないという決まりがあります。

そのため、マイホームとしてどうしても欲しい広さがあり、できる限り賃貸部分の面積も確保したいのであれば、その倍の延べ床面積が必要になるでしょう。例えば、

2-2-1.マイホームに2LDK必要なら

一般的な2LDKの間取りはおおよそ50平米ですので、2LDKのマイホームを希望するならば、賃貸併用住宅全体の延べ床面積は100平米必要になる計算です。

2-2-2.マイホームに3LDK必要なら

一般的な3LDKの間取りはおおよそ75平米ですので、3LDKのマイホームに住みたいならば150平米の延床面積が必要です。

このように、マイホームを中心に間取りを考え始める方法があります。

2-3.視点3 賃貸部分の間取りから考える

賃貸部分の間取りを経営面から考える方法です。

家賃収入を高めることだけを考えるのであれば、単身向けのワンルームにして戸数を多くする方法が考えられます。

しかし、家賃を支払う入居者がいなければ、収入を手にすることはできません。

そのため、エリアのターゲット層によっては、賃料5万円のワンルームを3室作るよりも、賃料7万円の1LDKを2室作る方が入居者は決まりやすく、結果的に収益性を高められるケースもあるのです。

賃貸併用住宅の賃貸経営がうまくいくためには、お部屋が満室であることが理想です。

そのため、賃貸部分に関しては、実際に需要のある間取りと広さを採用し、そこから家全体の間取りも考えると、賃貸併用住宅にした甲斐のあるマイホームになる確率が高くなります。

周辺エリアで人気のある部屋がどのようなものかは、一括プラン請求サイトで、複数の企業にプラン請求をしてみるとよいでしょう。

NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」の一括プラン請求ならば、知りたい地元の情報を含めた、賃貸併用住宅の建築プランと運用プランを複数手に入れることができます。

TVCMでお馴染みのハウスメーカーや地元の建築会社まで厳選した提携企業の中から、賃貸併用住宅の実績が多い、信頼できる企業を最大10社までに絞って紹介します。ご自身でチェックを入れた会社以外からは一切の連絡が来ませんので、安心してプラン請求ができます。

また、プロの作成した複数の会社のプランを比較してみることで、今まで考え付かなかった間取りなども知ることができます。ご自身のマイホームでもあり、賃貸経営をする場所でもある賃貸併用住宅のプランは、「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求で手に入ります。

2-4.視点4 自治体ごとの地域の規制などを考慮する

1-1~3でイメージした大きさの賃貸併用住宅が、お持ちの土地に実際に建てられるかどうかは、土地の建ぺい率と容積率などの制限により決まります。

その土地で建てられる、ワンフロアの面積を決める数値

【参照:建築基準法 第五十三条】

その建物全体の広さを決める数値、延べ床面積とも言います。

【参照:建築基準法 第五十二条】

この2つは土地に対して、建物をどのくらいまで建ててもよいのかを決める数値のことで、土地によって決まりがあり、この数値より大きなものを作ることができません。

土地の建ぺい率と容積率は、土地の用途により各都市が決めた割合がありますので、自治体の都市計画課に問い合わせると正確な数字を教えてくれます。過去に調べたことがあったとしても、都市計画の見直しなどで、変更されていることがありますので、最新情報を入手しましょう。※東京都は、ネットで確認ができます。

【参照:

都市計画情報等インターネット提供サービス

】

お手元に何の資料がない状態でも、だいたいの土地面積だけがわかる場合は、建ぺい率と容積率の代表的な組み合わせがありますので、ざっくりとした計算での数値を知ることもできます。

<代表的な組み合わせ例>

- 建ぺい率40%・容積率80%

- 建ぺい率50%・容積率100%

- 建ぺい率60%・容積率200%

- 建ぺい率80%・容積率300%

収益のあるマイホームとして考えた場合、土地に対しての容積率は大きいほうが、より多くの賃貸部屋を用意できるため、容積率が200%はあるほうが理想的です。

例を出してかんたんに計算してみましょう。例えば、土地面積が100平米 建ぺい率が50% 容積率200%の土地では、建てられる建物は以下のようになります。

例)土地面積100平米 建蔽率50% 容積率200%の土地

- 建ぺい率(ワンフロアの面積)100平米×50%=50平米

- 容積率(建物全体の面積)100平米×200%=200平米

となります。マイホーム部分の大きさを基準に考えるのであれば、

- マイホーム部分が2LDKに相当する50平米のフロアならば200平米÷50=4なので、3~4階建てまでの建物が建てられます。

- マイホーム部分が3LDKに相当する75平米ならば、建ぺい率を踏まえて2階建ての縦割りタイプといった建物が考えられます。

実際には、この面積には共用部分になる階段や通路も含まれますので、延べ床面積の1割程度を差し引いて考えておきましょう。このように、お持ちの土地の建ぺい率と容積率で、建てられる賃貸併用住宅の大きさがわかると、自分のマイホームスペースと、賃貸部屋部分をどのくらいまで作れるかも、だいたい決まってきます。

また、お持ちの土地で、希望するマイホーム部分が確保できそうもない場合は、より条件の合った土地へと買い替えることで、理想のマイホームである賃貸併用住宅を建てることができます。

【参照:国土交通省

用途地域

】

2-5.視点5 何階建てまで作るかで考える

家を何階建てにするか、マイホーム部分は何階にするのかで間取りが変わってきます。賃貸併用住宅は、アパート付き木造の家とも言えますので、2~3階くらいが一般的です。

「1-4.視点4 自治体ごとの地域の規制などを考慮する」で確認した建ぺい率と容積率が想定したよりも大きく、さらに資金面でも余裕があるのであれば、木造から鉄資材に変更し、階数と部屋数をより多く確保できる、マンションに近い構造の賃貸併用住宅を作ることもできますので、注意が必要です

階数を増やすことで部屋数を増やせば、賃貸収入が増え、賃貸経営としての収益性は上がる可能性があります。しかし、賃貸部分が半分をこえると、住宅ローンを利用することができず、住宅ローンに比べて金利の高いアパートローンを利用することになります。

不動産エコノミスト・吉崎誠二

賃貸併用住宅で、経営面での成功も含めた適切な間取りを提案できるのは、やはり賃貸併用住宅の取り扱い実績の多いプロフェッショナルであることは間違いありません。NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」の運営する「HOME4U 土地活用」であれば、賃貸併用住宅の経験と実績を積んだ提携企業複数社に一括プラン請求できます。

最適な間取りや建築費はいくら?

3.成功する賃貸併用住宅の間取りで大切な4つのこと

本章では、賃貸併用住宅でより良い賃貸経営ができるために、間取りを考えるときに大切な工夫について4つにまとめました。

- 防音への配慮が大切

- プライバシーへの配慮が大切

- オシャレさも大切

- 狭くても広く見せる工夫が大切

3-1.防音への配慮が大切

賃貸併用住宅は、マイホームの一部が賃貸になり、他人が住む構造になっている家ですので、一般的な住宅よりも防音への配慮が必要です。

マンションやアパートで「騒音」とされるトラブルには、深夜に大声で騒ぐなどの迷惑行為だけでなく、生活音が耳障りであるというケースも多くあります。

例えば、ドアの開け閉めの音、ドスドスという足音、大声の電話、テレビの音量が大きい、たばこやお香の煙が流れてくる、排水音がするなどの、暮らしている中で自然に起きる事柄を、生活スタイルの違う他人だからこそ「うるさい」「迷惑」と感じることでトラブルになります。

同じ敷地に住んでいる人同士は、距離が近い分だけお互いに言い出しにくい状況にあり、それがさらにストレスとなります。

このような問題を事前に回避するためには、防音への配慮が大切です。間取りでできる防音対策には

- 部屋同士の境になる壁部分に、収納・クローゼットなどの防壁になるものを配置する

- 水回りのある部分には、お互いの間取りに棚などを作り、生活音の障壁にする

- 寝室にあたる部分を正反対の場所に設計する

など、その家のプランに合わせた防音の工夫ができます。ただし、上下階の床を伝わってくる音に関しては、間取りでは制御できないため、防音に特化した床材や、フローリング材などを使って音が伝わりにくくなる工夫をします。

3-2.プライバシーへの配慮が大切

マイホームと賃貸部分が共存している賃貸併用住宅は、プライバシーへの配慮も必要です。

近所の方同様に、日常生活でたまに顔を合わせる程度なら問題ありませんが、毎日の家の出入りのたびに鉢合わせるようになると、だんだんとストレスを感じるようになる方もいます。

プライバシー確保のためには、賃貸部分の入り口とマイホーム部分の入り口を完全に別にしてしまうことで、可能な限りの接触を避けることができます。例えば、

- マイホームの玄関が東にあるなら、賃貸部分の入り口は西にする

- 賃貸が2階なら、外付け階段をマイホーム玄関から話した場所に設置

- マイホーム部分は外構を作り、門から玄関へと続くように作る

など、玄関部分で可能な限り距離をとるようにすれば、用事がない限りは接触することもなくなります。また、管理に関しても不動産会社にお任せし、オーナーと入居者の接触する機会を極力減らすようにすることで、お互いのプライバシーを確保できます。

3-3.オシャレさも大切

マイホームでもある賃貸併用住宅に、ご自身と家族のこだわりを詰め込みたい気持ちはわかりますが、「賃貸経営」という視点からも冷静に考え、借主もオーナーも満足するような建物になるように考えます。

特に、借り手の立場に立ったオシャレな外観や内装を取り入れるようにすると、経営上のメリットが増えます。

■オシャレな間取りやデザインの例

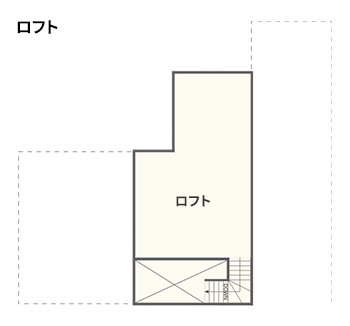

- ロフトは天井に近い部分に寝室を作れるので、部屋面積を少なくできて部屋数を増やせる

- キッチンカウンターにすれば、DKとLDK仕様にできる

- ユニットバスを止めてシャワーのみにすれば、建築コストが減る上に、部屋が広くなる

- 窓を出窓仕様にすれば、採光と眺望がよくなり、棚や腰掛としても利用できる

- 既製品ではないオシャレな壁紙を使い、センスの良い部屋にする

- 窓枠やベランダ枠にオシャレなものを使うとロマンチックな雰囲気の建物になる

など、外観と内装に少しの工夫を加えるだけで、周辺にある同等の賃貸アパートよりも強みのある部屋になります。その結果、相場よりも高い家賃設定にしても入居者が決まり、気に入って住んでくれる結果、退出しにくい賃貸物件にすることができます。

賃貸併用住宅のプランを持つ不動産会社の中には、デザイナーズプランと呼ばれる個性のある間取りや外観・設備・内装を組み合わせていく「デザイナーズ賃貸併用住宅」プランを持っているところもあり、賃貸部分の差別化対策として活用できます。有名なデザイナーに高いデザイン料を支払わなくても、センスの良い間取りや外観の建物を建てることができます。

このような個性のあるプランは、NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U 土地活用」を使えば、複数のハウスメーカー・建築会社へ一度のお申込みで最大10社までプラン請求が可能です。お持ちの土地のエリアと大きさがわかれば、賃貸併用住宅としてどの程度の大きさの建物が作れるかも計算したうえで、デザインなども考慮した賃貸併用住宅プランを提案してくれます。

最適な間取りや建築費はいくら?

3-4.狭くても広く見せる工夫が大切

一般的なマイホームを建てられるくらいの敷地に賃貸併用住宅を建ててしまうと、どうしても普通のマイホームよりも部屋の狭さが気になります。このような場合は、天井高をとることで、広さを感じられる空間にすることができます。

一般的な家やマンションの天井の高さは2.5M前後ですが、これを2.6~2.7Mくらいまで高くとると、圧迫感が減り、部屋の狭さが気にならなくなります。マイホーム部分は、予算があれば、天井高に合わせて窓枠も大きくとれば、より広々とした雰囲気になります。

このくらいの天井高があると、賃貸部分にはロフトを付けることができるため、入居者はロフトを寝室・収納などに利用し、生活スペースが十分に取れて不満を感じにくくなります。このように、変えられない部屋の広さは「広くする工夫」で不便さを感じないようにすることができます。

4.賃貸併用住宅は不動産経営でもある

本章では、賃貸併用住宅は、アパートという賃貸物件が付属するマイホームであることを前提に、不動産の経営者的視点で知っておくべき、大切な4つのことをまとめてあります。

- 賃貸経営の視点を常に持つ

- 賃貸併用住宅は住宅ローンで建てる

- 今住んでいる家を賃貸併用住宅にもできる

- 収支計画を含めた具体的な収益プランを持つ

4-1.賃貸経営の視点を常に持つ

マイホーム取得と同時に賃貸経営デビューするのが、賃貸併用住宅のオーナーです。これから賃貸併用住宅のプランと間取りを考えるのであれば、経営者として以下の視点を大事にしましょう。

4-1-1.賃貸併用住宅のメリットをしっかり守る

賃貸併用住宅を建てる最大のメリットは「賃料で住宅ローンの支払いができる」ところです。

つまり、家賃を支払う入居者がいる限り、自分以外の人が住宅ローンの支払いをしてくれるため、自分たちが住む家にかかる金銭的な負担は軽減されます。

一般的なマイホーム同様、ローンが完済したら土地家屋は自分の財産となります。さらに、賃貸併用住宅の場合は、今までローンに充当していた賃料が収益となるため、老後資金などの私的な年金としても使えます。

このように、ライフスタイルにプラスを生み出す賃貸併用住宅のメリットを最大限に活用して守るためには、経営スタートから出来る限り長期間、満室経営を維持する必要があり、空室や退去が発生しない間取りプランが必要です。

4-1-2. 高い賃料が取れる部分は賃貸にも使う

家族の理解と協力も必要ですが、敷地内の南側などの日当たりや風通しが良くて過ごしやすい部分は、できるだけ賃貸部分にも使いましょう。

家の向きは南・東・西・北の順番に良いものとされており、例えば、「東南向き」の部屋と「北西向き」の部屋があれば、東南向きの部屋の方が好まれやすい傾向にあります。

賃貸併用住宅の中で、条件の良い部分をオーナーがすべて使ってしまうと、必然的に、賃貸部分が西向きや北向きの部屋だけになってしまい、近隣の物件との競争に勝てず、空室になる可能性が高まります。家の間取りを考える時には、空室を出さないことを前提に、適切なプランを選びましょう。

4-2.賃貸併用住宅は住宅ローンで建てる

賃貸併用住宅は、一定の要件を満たせば住宅ローンだけで建てることができます。通常、アパートやマンションに投資をする目的で金融機関からお金を借りる時には、不動産投資用の事業ローンやアパートローンを使います。

事業用ローンやアパートローンは、「賃貸物件に投資するのが目的」の、事業主向けローンですので、

- アパートの収益性

- 返済計画の妥当性

- 借入れする人の資産状況

- 自己資金の額

- アパート経営の経験

- 他に保有している資産

などを含めた厳しい審査がされ、たとえ融資が下りても、住宅ローンよりも金利も高く、返済期間も短くなります。

しかし、一定の要件を満たせば、金利も安く、返済期間も長い、住宅ローンで借り入れすることができます。賃貸併用住宅で住宅ローンの適用を受けるためには、全体の床面積のうち自宅部分が1/2以上あることが必要です。

ただし、金融機関によっては床面積に関わらず賃貸併用住宅を住宅ローンで適用すること自体ができないところもあるため、事前に金融機関ごとの要件をしっかりと確認しておきましょう。

4-3.今住んでいる家を賃貸併用住宅にもできる

土地活用のみではなく不動産活用として、普通の一軒家だった実家などを、賃貸併用住宅へとリフォームまたはリノベーションすることができます。元あった家をベースに変えていくため、様々な変更プランがあります。参考例として3つを上げました。

4-3-1.子供が独立し大きな家が不要に

普通の一軒家に家族で暮らしていたが、子供が全員巣立って、自分の家も持ったため、大きな家は不要になった。

そこで、リビングなどがあった1階部分を自分たちが住むマイホーム部分として残し、子供部屋として使っていた2階を賃貸部分へとリフォームした。賃貸用玄関をマイホーム玄関とは反対側に階段でつけ、プライバシーが守れるようにした。

1階部分はもとのままなので、家族の思い出はそのまま。リフォーム代は手持ち資金で支払ったので、私的年金としての賃貸収入が得られるようになり、老後の生活に安心感が出た。

4-3-2.相続した一軒家の活用法を探している

親族から一軒家を相続したが、手入の行き届いた良い家だったので、自分でも住みたいと思った。しかし仕事柄、長期の海外出張などが多く、家にいる時間がほとんどない自分には持て余す大きさだ。

この家は人気のある私鉄駅から徒歩5分圏内にある好立地であったため、

- 1階部分を駐車場付きのスモール店舗に使える賃貸にフルリフォーム

- 2階の一部分を1LDKロフトのついた自分用の部屋

- 残りの部分を事務所仕様のワンルーム

に改築した。1階2階ともビジネス利用ができる仕様のため騒音トラブルもなく、自分も自宅ができて快適だ。

リフォームのローンは、賃料収入から支払いができるため生活には変わりないことも安心ポイント。

4-3-3.親が使っていた二世帯住宅の部屋を活用したい

ずっと二世帯で住んでいたが、高齢になった義両親がホームに入ったため、隣が空き家となった。二世帯の片側一軒家で貸しても借り手がつかなかったため、近隣にある大学キャンパスがあることから、学生向けワンルーム3部屋の賃貸併用住宅へと変身させた。

配管などがすでに別になっていたため、修繕コストも予想よりも低く済み、すぐに借り手がついたので、ローン返済と、義両親のホームで使う費用などに充当しても、まだ少し現金が残るのでありがたい。

このように、家の取り壊しなどをしなくても、今ある家の状態から賃貸併用住宅に変身させることも可能です。

家のつくりや配管などによって、リフォームだけで賃貸部分が作れるケースと、少し大がかりな工事が必要でリノベーションになるケースがあります。

どちらも、プロによる家の構造確認などが必要になりますので、不動産一括査定サイトなどを利用した、不動産会社のプラン請求と、現地調査が必要です。

4-4.収支計画を含めた具体的な収益プランを持つ

賃貸併用住宅におけるメリットの一つは家賃収入をローンの返済に充てることができることにありますが、家賃を支払う入居者がいなければ収入はありません。

無理な資金計画を立ててしまうと、空室が長引いた場合にローンを返済できなくなってしまう可能性も考えられるでしょう。

そのため、立地条件や周辺物件の状況、ターゲット層、適正家賃などの市場調査をしっかりと行う必要があります。とはいえ、情報を集めたり、実際にそれが妥当であるか判断するには、プロに相談することも大切です。

お持ちの土地に新築で建てる・お持ちの家を賃貸併用住宅に変更のどちらであっても、不動産のプロフェッショナルによるプランを参考にしていくことをおすすめします。

賃貸併用住宅は、建物プランに工夫を凝らす必要があり、施工実績、経験値により差が出やすい住宅です。さらに、自宅部分はこだわりを持ってプランニングしたいとおもいますので、実績豊富な大手メーカーに頼むのが良いでしょう。

不動産エコノミスト・吉崎誠二

良質な賃貸併用住宅のプランを手に入れるためには、はじめから1社だけに限定せず、複数の不動産会社からのプランを入手し比較することが大切です。複数プランを入手するにはNTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求の活用をおすすめします。一度の入力で、信頼できる企業を最大10社までに絞って紹介します。

まとめ

ご所有の土地に賃貸併用住宅を建築する場合、間取りやタイプごとのメリット・デメリットを把握し最適なプランを選択することが賃貸併用住宅の成功につながります。賃貸併用住宅を建築した場合いくらかかるのか気になる方はぜひ「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」をご活用ください 以下のボタンから土地情報を入力すると、土地に最適な建築プランを、最大10社の大手ハウスメーカー・建築会社から取り寄せることができます。

この記事のポイント まとめ

賃貸併用住宅の間取りタイプ

賃貸併用住宅の間取りプランに必要な5つの視点

賃貸併用住宅の間取りを考える上で、必要な視点は以下の6つです。

- エリアを基準にして考える

- マイホーム部分から逆算して間取りを考える

- 賃貸部分の間取りから考える

- 自治体ごとの地域の規制などを考慮する

- 何階建てまで作るかで考える

詳しくは「賃貸併用住宅の間取りプランに必要な5つの視点」をご確認ください。

賃貸併用住宅の間取りで大切な4つのこと

賃貸併用住宅の収益・節税プランを企業に請求できます!

あなたに合った活用法が分かる!

【全国対応】HOME4U「土地活用」

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)