建ぺい率とは何か?土地活用における建ぺい率の計算方法も解説

土地活用で何かを建てようと検討している方の中には、「建ぺい率」という言葉がよくわからなくて、調べている方も多くいらっしゃるでしょう。

土地の利用制限には、「建ぺい率」だけでなく「容積率」や「用途地域」といった聞きなれない言葉も登場するので、初心者でも理解しやすい情報をお求めの方が散見されます。

そこでこの記事では、土地活用を検討中の方に向けて、「建ぺい率」「容積率」「用途地域」「建ぺい率と容積率の計算方法」などをわかりやすく解説していきます。

土地を最大限に活用して高い収益を得るためのステップも紹介しますので、ぜひ最後までおつきあください。

会社があります!

この記事の内容

1.建ぺい率とは

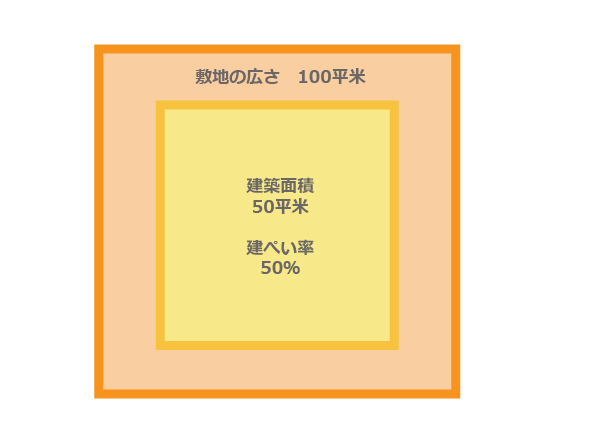

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことです。

「建築面積÷敷地面積」で算出される数値で表されます。

建ぺい率は、建築物を上から水平投影したときに、敷地に落ちる陰の部分の敷地面積に対する割合のことです。

建築面積とは、ざっくり表現すると建物を上から見たときの面積のことです。

正確には、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で測定された部分を指します。

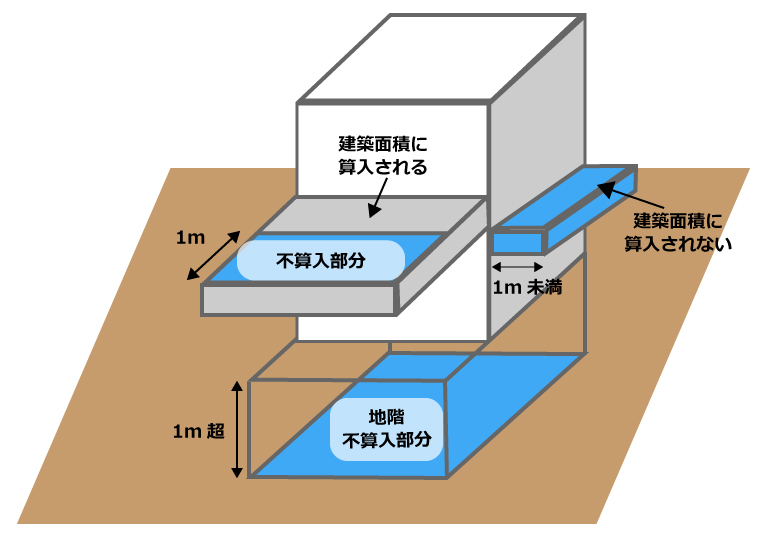

ただし、庇や軒などで外壁の中心線から1m以上突き出た部分に関しては、先端から1m後退した部分までは建築面積に算入されないのがルールです。

突出が1m未満の庇や軒等は、そもそも建築面積に含めないことになります。

また、地階に関しては、地盤面上1m以下にある部分は建築面積に算入されません。

建ぺい率は、敷地内に一定割合以上の空地を確保することで、日照や通風等の環境を良好に保つとともに、防火や避難等の安全性を確保するために設けられている制度になります。

2.建ぺい率の影響を受けるエリア

建ぺい率は、建築基準法の中の集団規定に該当する規制です。

建築基準法は、大きく分けて「単体規定」と「集団規定」の2種類の規定に分かれます。

単体規定とは全国一律に制限される規定のことです。

それに対して、集団規定とは、原則として「都市計画区域」および「準都市計画区域内」に限り適用される規定になります。

「都市計画区域」とは、都市計画法により定められた一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域のことです。

主に一定数以上の人口が住んでいるエリアが都市計画区域に該当します。

「準都市計画区域内」とは、都市計画区域に準ずる区域のことであり、乱開発を防止することを目的に定められた区域になります。

都市計画区域および準都市計画区域内以外の区域のことを、一般的に「都市計画区域外」と呼びます。

日本の国土の7割超は都市計画区域外であり、集団規定が適用される都市計画区域および準都市計画区域は国土の3割弱に該当します。

都市計画区域外は、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域ですので、集団規定は適用されず、原則として建ぺい率の規制を受けないことになります。

例えば、農林水産業が盛んに行われているようなエリアでは、そもそも建ぺい率の指定がないところも多いです。

建ぺい率は全国一律に影響を与える規制ではなく、原則として都市計画区域および準都市計画区域という限られた地域のみに影響を与える規制となっています。

3.建ぺい率の緩和措置

一定の要件を満たす土地では、下表のような建ぺい率の緩和措置があります。

| ア.指定角地加算(特定行政庁の指定を受けている角地) | 10%加算 | アイの重複20%加算 | |

|---|---|---|---|

| 防火地域内にある耐火建築物 | イ.建ぺい率が80%とされている地域以外 | 10%加算 | |

| ウ.建ぺい率が80%とされている地域 | 制限なし(100%) | ||

1つ目は指定角地加算です。

特定行政庁が指定する角地の場合は、建ぺい率が10%加算されます。

特定行政庁とは、建築主事(建築に関する専門的な業務を行う役人のこと)が設置されている自治体のことです。

簡単にいうと、建ぺい率が60%と指定されている土地でも角地の土地であれば70%になるという規定になります。

2つ目は、防火地域内にある耐火建築物の加算です。

防火地域とは、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域を指します。

防火地域は、例えばターミナル駅周辺の繁華性の高いエリアに指定されています。

耐火建築物とは、主要構造部分と開口部の耐火性能を高めた建物になります。

耐火建築物は、例えば鉄筋コンクリート造の賃貸マンション等が該当します。

建ぺい率が70%と指定されている防火地域内において、耐火建築物を建てれば建ぺい率が80%まで緩和されるという規定です。

その土地が角地であればさらに10%加算され、建ぺい率は90%となります。

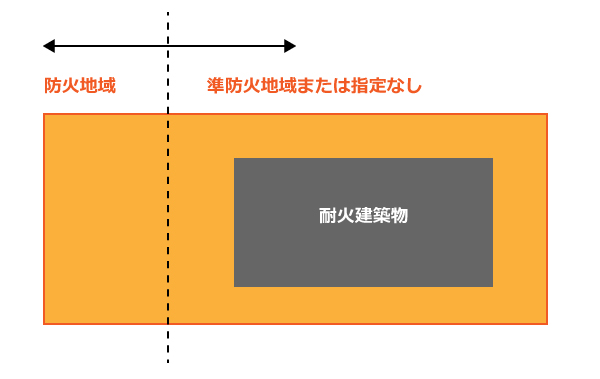

尚、建築物の敷地が防火地域の内外にわたるときは、その敷地内の建物の全部が耐火建築物である場合、その敷地全部が防火地域内にあるものとして、建ぺい率の緩和措置の適用を受けることができます。

3つ目は、建ぺい率が80%とされている地域における防火地域内にある耐火建築物の緩和です。

「建ぺい率80%」かつ「防火地域」かつ「耐火建築物」という3つの条件を満たすと建ぺい率の制限がなくなり、建ぺい率は100%として建てることができます。

例えば、都市部にあるオフィス街などは、3つの条件を満たしており、敷地いっぱいにビルが建てられています。

隣のビルとの間に全く隙間がないのは、建ぺい率が100%の状態となっているためです。

建ぺい率は、日照や通風等の環境を良好に保ち、防火や避難等の安全性を確保するために設けられている制度でした。

オフィス街であれば、住宅街よりも日照や通風等の環境を良好に保つ必要性が低くなります。

また、耐火建築物であれば防火や避難等の安全性は木造住宅よりも高いです。

よって、「建ぺい率80%」かつ「防火地域」かつ「耐火建築物」を満たすエリアは建ぺい率の制限を課す必要性が低くなり、建ぺい率の制限がなくなるという緩和措置が規定されています。

4.容積率とは

建ぺい率とセットで指定されるものに「容積率」があります。

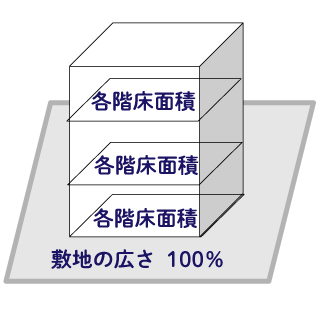

容積率とは、延床面積の敷地面積に対する割合のことです。

延床面積とは各階の合計床面積のことになります。

建ぺい率が平面的な建物規模を制限している規定であるのに対し、容積率は立体的な建物規模を制限している規定になります。

同じ建ぺい率の土地でも容積率が大きいほど大きな建物を建てることができ、賃貸面積を増やすことができます。

容積率は土地活用の収益性に直接的な影響を与えるため、土地活用においては建ぺい率よりも容積率の方が重要です。

容積率は、原則として各階の合計床面積が算入されますが、例外的に容積率に算入されない床面積の部分がります。

容積率に算入しない床面積の部分は下表の通りです。

| 不算入部分 | 用途 | 不算入限度 |

|---|---|---|

| 共用部分 | ※ 共同住宅・老人ホーム | 限度なし |

| 車庫・自転車置場等 | 全用途 | 1/5 |

| 住宅の地階部分 | 戸建て住宅・長屋・共同住宅・老人ホーム | 1/3 |

| エレベーターの昇降路 | 全用途 | 限度なし |

※共用部分:共用の廊下や階段、エントランスホール、エレベーターホール等が含まれる。

例えば、共同住宅である賃貸マンションには共用廊下や階段等がありますが、これらの床面積は容積率の計算対象には含まれません。

オフィスビルにも共用廊下や階段等はありますが、オフィスビルは共同住宅ではないため、オフィスビルの共用廊下や階段等は容積率の計算対象となります。

また、共同住宅の場合、地階に関しては1/3までは容積率に含まないという規定があります。

オフィスビルにも地階がある建物はありますが、オフィスビルは共同住宅ではないため、オフィスビルの地階は容積率の計算対象となります。

車庫に関しては、全用途で1/5までは容積率に含まないことになっているため、賃貸マンションであってもオフィスビルであっても緩和措置の適用を受けます。

個人が行う土地活用では、アパートや賃貸マンション等の共同住宅が多いです。

共同住宅には容積率が不算入となる緩和措置が多く、単に延床面積を敷地面積で割ると容積率を超えてしまっていることがよくあります。

これらは建築違反というわけではなく、共同住宅には容積率の計算に含めない床面積が多くあるためです。

特に賃貸マンションはエントランスホールやエレベーターホール、建物内駐車場等があるため、延床面積と容積対象床面積に大きな差が生じています。

5.用途地域とは

「用途地域」とは、エリアごとに建築可能な用途や規模を制限した規制のことです。

住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類の用途地域があります。

13三種類の用途地域は、下表の通りです。

| 分類 | 用途地域 | 内容 |

|---|---|---|

| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。 | |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。500平米までの一定の店舗や病院、大学等が建てられる。 | |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。1,500平米までの一定の店舗等が建てられる。 | |

| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域。3,000平米までの店舗やホテル等も建てられる。 | |

| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するための地域。パチンコ屋やカラオケボックス等も建てられる。 | |

| 準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利用の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域。 | |

| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。 | |

| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業等の利便を増進するための地域。 |

| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するための地域。 | |

| 工業系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域。 |

| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するための地域。住宅や店舗は建てられるが、学校やホテルは建てられない。 | |

| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するための地域。住宅は建てられない。 |

用途地域は、都市計画区域のうち、「市街化区域」または「非線引都市計画区域の一部」に指定されます。

市街化区域とは、すでに市街地となっている区域またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。

非線引都市計画区域とは、都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域の線引きがなされていない区域になります。

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことです。

用途地域では、原則的な建ぺい率と容積率が定められています。

実際にどのような建ぺい率と容積率が定められるかは、原則の数値の中から特定行政庁が選んで指定します。

用途地域に対する原則的な建ぺい率と容積率は下表の通りです。

| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% | 50%、60%、80%、100%、150%、200% |

| 第二種低層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% | 50%、60%、80%、100%、150%、200% |

| 第一種中高層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |

| 第二種中高層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |

| 第一種住居地域 | 50%、60%、80% | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |

| 第二種住居地域 | 50%、60%、80% | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |

| 準住居地域 | 50%、60%、80% | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |

| 田園住居地域 | 30%、40%、50%、60% | 50%、60%、80%、100%、150%、200% |

| 近隣商業地域 | 60%、80% | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |

| 商業地域 | 80% | 200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300% |

| 準工業地域 | 50%、60%、80% | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |

| 工業地域 | 50%、60% | 100%、150%、200%、300%、400% |

| 工業専用地域 | 30%、40%、50%、60% | 100%、150%、200%、300%、400% |

例えば、第一種低層住居専用地域では「建ぺい率、容積率」が「50%、100%」と定められていることが多いです。

「50%、100%」と定められているエリアだと、土地活用の選択肢としては2階建てのアパートがメインとなります。

また、同じ第一種低層住居専用地域でも地域によっては「建ぺい率、容積率」が「60%、150%」のような数値で定められているところもあります。

「60%、150%」と定めらえているエリアでは、3階建てのアパートも土地活用の選択肢となってきます。

同じ用途地域でも、地域によって特定行政庁が異なる建ぺい率と容積率を定めているため、用途地域だけでは建ぺい率と容積率は決まらないということです。

さらに、用途地域では、建築可能な建物の用途も定めています。

建築可能な建物の用途や床面積の規定は下表の通りです。

アパートや賃貸マンションは「共同住宅」に該当するため、工業専用地域以外であれば建築可能です。

店舗に関しては、店舗面積に応じて建築できる用途地域が細かく定められています。

原則として第一種低層住居専用地域では、他人に貸すことを目的とした店舗を建てることはできないため、事業系の土地活用はしにくい用途地域です。

6.建ぺい率と容積率の計算方法

この章では、建ぺい率と容積率の計算方法について解説します。

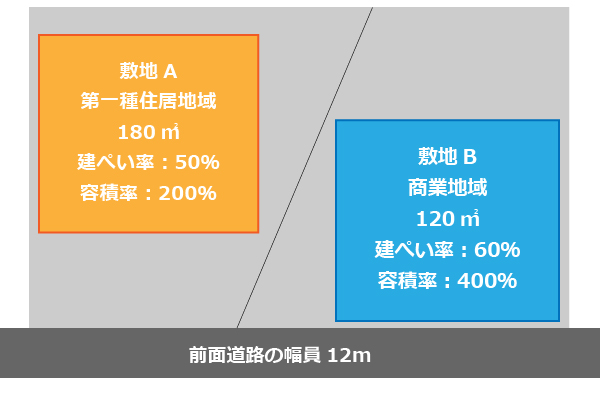

建ぺい率や容積率は用途地域ごとに指定されているため、広い土地では異なる用途地域がまたがっているケースもあります。

異なる建ぺい率と容積率にまたがっている土地では、建ぺい率と容積率は面積案分によって計算されます。

建ぺい率や容積率は、用途地域ごとに特定行政庁が指定している数値のことを「指定建ぺい率」・「指定容積率」と呼びます。

それに対して、その土地で計算される建ぺい率や容積率は「基準建ぺい率」・「基準容積率」と呼びます。

ここでは、以下の条件で基準建ぺい率と基準容積率を計算してみます。

【具体的計算例】

基準建ぺい率 = Aの面積/AB合計面積 × Aの建ぺい率 + Bの面積/AB合計面積 × Bの建ぺい率

= 180平米/300平米 × 50% + 120平米/300平米 × 60%

= 30% + 24%

= 54%

基準容積率 = Aの面積/AB合計面積 × Aの容積率 + Bの面積/AB合計面積 × Bの容積率

= 180平米/300平米 × 200% + 120平米/300平米 × 400%

= 120% + 160%

= 280%

また、容積率に関しては前面道路の幅員が12m未満のときは道路幅員に一定率を乗じたものが基準容積率となります。

基準容積率を計算するために乗じる率のことを「法定乗数」と呼びます。

法定乗数は、以下のように定められています。

| 用途地域 | 法定乗数 |

|---|---|

| 住居系の用途地域 | 0.4 |

| 住居系以外の用途地域 | 0.6 |

基準容積率は、「指定容積率」と「法定乗数により求められる容積率」のいずれか小さい方の数値が採用されます。

ここで以下の条件で基準容積率を計算してみます。

(条件)

用途地域:第一種中高層住居専用地域

指定容積率:200%

前面道路幅員:4m

(計算)

用途地域は第一種中高層住居専用地域の住居系であるため、法定乗数は0.4となります。

法定乗数により求められる容積率 = 前面道路幅員 × 法定乗数

= 4m × 0.4

= 160%

指定容積率は200%で、法定乗数により求められる容積率は160%であるため、厳しい方の160%が基準容積率となります。

7.土地活用を決めるポイント

本章では土地活用を決めるポイントについて、以下の3点を解説したいと思います。

- 1.土地の利用制限・建築規制

- 2.土地の面積

- 3.賃貸需要

それではひとつずつ見ていきましょう。

7-1.土地の利用制限・建築規制

土地活用でどのような建物が建てられるかは、土地の利用制限・建築規制によって大きく制限を受けます。

建築可能な建物の選択肢は自ずと限られ、土地活用は限られた選択肢の中から最も収益性の高い活用方法を選ぶことになります。

7-2.土地の面積

どのような建物が建てられるかは、土地の面積も影響します。

土地は広いほど建築可能な建物の選択肢が広がり、狭いほど建築可能な建物の選択肢は限られる傾向にあります。

賃貸マンションやオフィスビル、ビジネスホテルといった大きな建物を建てる場合には、土地の面積も相応に広いことが必要です。

7-3.賃貸需要

ある用途の建物が建てられたとしても、実際に借りてくれる人がいるかどうかは別の話です。

土地活用を決定するにあたっては、「誰がいくらで借りてくれるか」という賃貸需要が最終的に最も重要となります。

例えば、店舗が建築可能な土地であっても、店舗の賃貸需要が全くない立地というのはよくあります。

店舗の賃貸需要はなく、住居の賃貸需要なら存在する土地であれば、アパート等を選択すべきです。

最終的に土地活用で失敗しないためには、借手の存在が不可欠であり、賃貸マーケットを十分に把握したうえで活用方法を決めることがポイントとなります。

8.立地を最大限に活かす土地活用の始め方

この章では、「土地活用で失敗したくない」「立地を最大限に活かして土地を有効活用したい」とお考えの方に向けて、具体的にどういう行動で進めていけば良いのかを紹介していきます。

前章で触れた通り、最適な土地活用を決めるには、「土地の利用制限・建築規制」「土地の面積」「賃貸需要」という3つの要因を考慮する必要がありました。

これら3つの要因を踏まえて活用法を検討するには、幅広い活用の専門企業から「土地活用プラン」をもらい、初期費・将来の収益・節税効果などを総合的に比較してみるステップが不可欠です。

土地活用の専門企業は一級建築士を擁しているので、建築規制や面積をなどを踏まえて何ができるかを的確に提案してくれます。

また、賃貸需要に関しても、過去の実績や精鋭部隊による解析をもとに、低リスクのものから高収益のものまで、様々な提案が可能です。

ただ、やみくもに自分で一級建築士事務所に図面を依頼すると、簡単な図面だけでも20~30万円の費用がかかるので、注意してください。

無料で幅広い土地活用プランを手に入れるなら、NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」がおススメです。

土地の所在地や広さなどを入力するだけで、アパート・マンション・ビル・駐車場・店舗・倉庫・太陽光など、様々な土地活用の専門企業から「初期費・収益・ローンや節税効果のシミュレーション・設計図」などをまとめた「土地活用プラン」の提案を無料で受けられます。

また、同じ活用法でも相見積もりを取ることで、どの企業のプランが一番得なのか客観的に比較できる点もメリットです。

あとになって後悔しないよう、まずは「HOME4U 土地活用」で専門企業のプランを比べることから始めてみてください。

まとめ

いかがでしたか。

土地活用における建ぺい率を中心に解説してきました。

土地活用は、土地の利用制限・建築規制だけでなく、土地の面積や賃貸需要の影響も受けて決まります。

何を建てるかを決めるには最終的には専門知識が必要となるため、「HOME4U 土地活用」を使って様々なプランを見た上で、予算規模や収益性などをもとに総合的に判断するのが賢明です。

この記事で得た情報を活かしながら、皆さんが自分にあった土地活用が見つけられるよう願っています。

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)