3階建て以上の共同住宅は本来、鉄骨等の「耐火建築物」でないと建築が認められません。

しかし一定の条件を満たすことで木造でも3階建て共同住宅を新築できます。

これを「木3共」と呼びます。

この記事ではメリットも多い「木造3階建ての共同住宅」について、建築の条件や緩和規定、注意点をわかりやすく解説します。

1.「木造3階建て共同住宅」の木3共仕様とは?

「木造3階建て共同住宅」には、「木3共」仕様と呼ばれる建築条件の緩和規定が適用されており、鉄骨や鉄筋コンクリート造に比べて「建築費用を下げながら、3階建て共同住宅による賃貸経営できる」というメリットがあります。

ここでは木3共の仕様や条件をチェックリスト化しました。また、緩和規制の背景についても解説します。

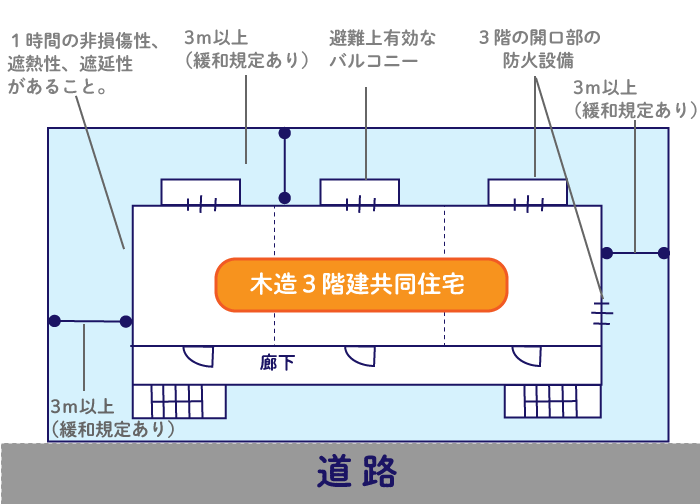

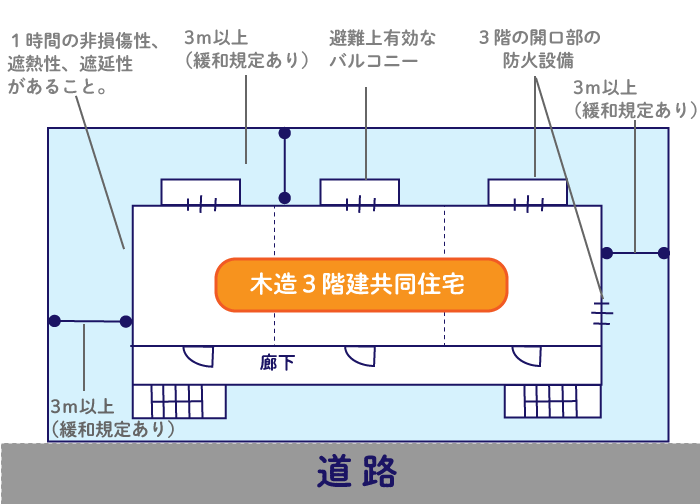

1-1.木3共の建物仕様チェックリスト

木造3階建ての共同住宅は本来、耐火建築物として基準を満たさなければなりません。

しかし仕様や条件を満たすことで、耐火建築物よりも低コストで建築できる準耐火建築物として建築できます。

以上は木3共の建物仕様をまとめたものです。建築プランは上記の仕様にのっとったものになっているかを確認する必要があります。

とはいえ、基本的にはアパートを建築する前にハウスメーカーに「木造3階建てを検討している」と伝えれば、建築時にはこれらの要件を満たしたアパートを建築してくれます。

ただし、ハウスメーカーによって建築物の得意・不得意があるので、建築を依頼する前に、複数のハウスメーカーをしっかり比較しましょう。

一社ずつ問い合わせるのは骨が折れるので、「HOME4U土地活用」の一括見積依頼をご活用ください。

以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社の建築会社から、無料でまとめて建築費の見積りや収益プランをもらうことができます。

契約実績2,000棟 突破!※1

実績豊富なハウスメーカーを比較して、

安心のアパート建築を実現!

大家さんのための無料見積もりはこちら!

(※1) 2024年11月現在

1-2.木3共の満たすべき条件チェックリスト

木3共は建物の仕様の規定を満たせばOKというわけではありません。場所や配置など、以下のような条件も満たすと木3共として認められます。

防火地域は、駅前などの密集地域や幹線道路沿いの地域が指定されています。住宅街は多くの場合で防火地域ではありません。

隣地との距離を3mとるのは、各部屋に避難可能なバルコニーを設けていない、戸外の通路が外気に解放されていない、などの基準を満たしていない場合に必要となる条件です。

また、木3共は3階を賃貸部屋として供する必要があります。

1-3.3階建てを耐火建築物にしなくて済む木3共

3階建て以上の共同住宅といえば、一般的には鉄骨造や鉄筋コンクリート造のイメージがあるかもしれませんが、現在は建築費が安いというメリットから「木造3階建て共同住宅」も多く選ばれるようになりました。

木三共建築は防火地域以外では準耐火建築にすることで建築費用を抑えることができます。防火地域でも耐火建築にすればOKですが、防火地域は主に駅周辺など密集地域(=人どおりの多い地域)なので、収益性を考えれば、部屋数の多いRC系の高層マンション建築をする方が向いているでしょう。

不動産エコノミスト・吉崎誠二

木3共が建つか相談したい方は「HOME4U 土地活用」をご活用ください。以下のボタンから詳しい建築プランを手に入れられます。

最適な間取りや建築費はいくら?

【木3共】1時間準耐火建築物など条件付き緩和

そもそも3階建て以上の共同住宅は、基本的に「耐火建築物」の仕様にすることが建築基準法で定められています。

そのため、3階建ての共同住宅を建てるには、耐火建築物を建設する必要があり、鉄骨造や鉄筋コンクリート造にするケースがほとんどでした。

しかし2019年(令和元年)に施行された建築基準法第27条の改正により、地階を除いて3階の共同住宅を防火地域以外に建築する場合は、一定の条件を満たすことで規制が緩和され、「耐火建築物」でなく建築コストの安い「1時間準耐火建築物」を建てることも可能になりました。

(条件の詳細は「4.「木3共」仕様による緩和規定の特例とは?」にて解説しています)

この改正により、一定の条件下で「木造3階建て共同住宅」を建てることが可能になり、低コストで3階建ての共同住宅を建設することができるようになったのです。

<参考>e-Gov「建築基準法 第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)」

国土交通省「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について」

2.木造3階建て共同住宅の5つのメリット

造3階建て共同住宅のメリットは大きく以下の5つがあります。

- 鉄骨造・鉄筋コンクリート造より費用が安い

- 緩和規制の適用でコストパフォーマンスが良くなる

- 狭い土地でも柔軟な設計プランに対応可能

- 構造計算が義務化されているため安心感がある

- 1年に計上できる減価償却費が大きい

2-1.【メリット1】鉄骨造・鉄筋コンクリート造より費用が安い

まず、木造のメリットは、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して建築費用が安く済むケースが多いことです。

それぞれの構造の坪単価における目安は以下のとおりです。

- 木造・・・・・・77万円~100万円/坪

- 鉄骨造・・・・・・80万円~120万円/坪

- 鉄筋コンクリート造・・・・・・90万円~120万円/坪

構造×延床面積別 建築費用相場 比較表

|

50坪 |

100坪 |

150坪 |

| 木造 |

3850~5000万円 |

7700万~1億円 |

1億1550万~1億5000万円 |

| 鉄骨造 |

4000~6000万円 |

8000万~1億2000円 |

1億2000万~1億8000万円 |

| 鉄筋コンクリート造 |

4500~6000万円 |

9000万~1億2000万円 |

1億3500万~1億8000万円 |

上の表のように、同じ坪数で建てる場合、木造を選択することで建築費用を大きく抑えることができます。

また間取りの変更も鉄骨やコンクリート造に比べて安価で可能です。

そのため、建築費用を削減することで、家賃収入による建築資金の早期回収が可能となり、より安定したオーナー収益につなげることができます。

木3共の間取りや建築費を知りたい方は、以下のボタンの利用で最大10社からアパート経営プランが手に入れられます。

最適な間取りや建築費はいくら?

2-2.【メリット2】緩和規制の適用でコストパフォーマンスが良くなる

本来、軽量鉄骨造などで建てる規模の3階建て共同住宅が木造にできることによって、コストパフォーマンスに優れた賃貸住宅を建築できます。

規模が大きくなれば建築基準が厳しくなり、その分建築費用の負担も増えるのが通常です。しかし、木3共の特例に基づいたプランでは一定の規制緩和が認められます。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べると、木造はコスト面で優位です。具体的には、基礎工事、地盤改良費、材料費の面での削減が実現できるでしょう。

木造でありながらも3階の規模にできれば収益性も上がるため、コストパフォーマンス面でも優れているといえるでしょう。

2-3.【メリット3】狭い土地でも木造のため柔軟な設計プランに対応可能

木造3階建て共同住宅のメリットのひとつに、大型重機などの工事が入れない「狭小地」や「変形地」など特定の条件下にある土地の中でも戸数を確保しやすい点も挙げられます。

変形地に建てる際には、鉄筋コンクリートでは難しい柔軟な設計プランにも対応可能です。一般的な土地の形と違うことで土地活用をあきらめていた方も、さまざまな活用プランが期待できるでしょう。

また3階建てにすることで、狭小地や変形地の2階建てでは難しい「床面積の増加=居室数の増加」も可能になり、家賃収入を増やすことにつながります。

所有地にどのような「木3共」が建つか相談したい方は下記のボタンから無料でプラン請求ができます。

2-4.【メリット4】構造計算が義務化されているため安心感がある

木造3階建て共同住宅を建設する際には、「構造計算」は必須のものとなります。

構造計算とは、建築予定の建物の安全性を確認するものです。構造計算がされていることで、耐震性や耐風性など「建物の強度・安全性」をアピールでき、安心感を与えることができます。

3階建ての建物を建てる場合は、木造だけでなく、鉄骨や鉄筋コンクリート造であっても法律により「構造計算」を行うように定められていて、許容応力度計算や保有水平耐力計算、限界耐力計算など専門家による精密な計算が必要とされます。

建築する前に構造計算を行い、役所で構造計算適合判定を受けなければなりません。判定が出るまでは建築許可が下りない仕組みとなっています。

一方、2階建ての木造建造物は構造計算が義務化されていません。きちんと安全性が確認された3階建て共同住宅は住む人に安心を与える材料になるでしょう。

参照:e-GOV「建築基準法 第二十条(構造耐力)」

2-5.【メリット5】法定耐用年数が短く、1年に計上できる減価償却費が大きい

木造は、 鉄骨や鉄筋コンクリート造よりも法定耐用年数が短くなっています。

その分、短い期間で減価償却されるため、各年度の申告時には、鉄骨造などよりも多くの金額を経費計上できます。

それぞれの構造別の法定耐用年数は次の通りです。

- 木造・・・・・・・22年

- 鉄骨造・・・・・・34年(厚み4ミリ以上)

- 鉄筋コンクリート造・・・・・・47年

木造は、鉄骨よりも12年、鉄筋コンクリート造よりも25年も短い耐用年数です。

1年に計上できる金額が大きくなることで、所得税の課税対象額が少なくなるため、節税につながります。

参考:国税庁「耐用年数(建物/建物附属設備)」

税金対策も含む将来的な収支プランを使えば、最大10社から無料で手に入れられます。

3.木造3階建て共同住宅の3つのデメリット

一方で、「木造3階建て共同住宅」のデメリットは以下の3つが挙げられます。

- 2階建てよりも建築費用が高くなりがち

- 3階建て施工経験がある会社に限定される

- 施工期間が長くなる

以下詳しく解説します。

3-1.【デメリット1】2階建てよりも建築費用が高くなりがち

同じ土地に2階建て共同住宅を建てるよりも、3階建てを建てるほうが費用は多くかかります。

1階分の床面積が増えるため、ほぼすべての工事種類で費用は増加傾向になるでしょう。

また、3階建ての建物は構造計算が義務化となっていることは、「2-4.【メリット4】構造計算が義務化されているため安心感がある」でご紹介しましたが、この構造計算は資格などを持った専門家が行うため、費用がかかります。この費用は、2階建ての木造共同住宅を建設した場合には発生しない費用です。

そして、木3共の特例の条件を満たすためには「準耐火構造」にする必要があります。

サッシを防火仕様にする、また外壁材の材料を検討するなど、2階建ての木造共同住宅よりもコストは増えるでしょう。

世界的な木材需要増大に伴うウッドショックは21年半ばから日本でも影響が出ました。例えば、国土交通省が公表している工事費デフレーターを見れば、21年半ばから22年半ばまでは木造住宅の建築費は大きく上昇しました。しかし、23年に入るとウッドショックの影響は収まり、上昇幅は小さくなりました。ただし、上昇幅が小さくなっただけで、マイナスになっておらず、つまり工事費は高止まりを続けているという状況です。

不動産エコノミスト・吉崎誠二

3-2.【デメリット2】3階建て施工経験がある会社に限定される

木造3階建て共同住宅を建設する際は、有資格者による構造計算が必須になります。

そのため、「計画段階」から「役所への確認申請」「施工」までスムーズに進むように3階建ての施工経験が豊富な会社に依頼する必要があるでしょう。

3階建て共同住宅を建てる際に必要な構造計算は、一級建築士や構造設計一級建築士など建物の規模によって決められた有資格者が行うことが定められています。構造計算書は書類としてもボリュームがあり、A4サイズで100枚以上になることもあるのです。

共同住宅を施工する会社には、構造計算ができる有資格者が在籍していない場合もあり、構造計算を専門に行う事業所などに依頼することもあります。

逆に、木造2階建て共同住宅なら構造計算は必須ではないため、特に制限なく会社を選ぶことができ、単純に気に入った会社をチョイスして進めることが可能です。

工期に不安があるなど初めての「木3共」ではハウスメーカー選びに実績豊富な企業を選ぶと安心です。「HOME4U 土地活用」では実績豊富な大手ハウスメーカー最大10社から費用のシミュレーションを含む建築プランが手に入れられます。

アパートの建築費や将来の収益はいくら?

大手10社のプラン比較はコチラから!

3-3.【デメリット3】施工期間が長くなる

3階建て共同住宅は、2階建てと比べて床面積も増えるため、施工期間が長くなることが予想されます。

施行期間の目安

- 木造2階建て共同住宅の場合:約3ヵ月

- 木造3階建て共同住宅の場合:約4ヵ月

「この時期までに完成させたい」という明確な時期が決まっている場合は、ある程度の施工期間が必要となることを認識して、早めに計画を立てることが求められます。

3階建てと2階建ての施行期間には、そこまで大きな違いがあるわけではありませんが、施工期間には少し余裕をもたせておくと安心です。

4.「木3共」仕様:緩和規定を満たす条件の解説

建築基準を緩和して、「木3共」を可能にする条件の解説図

木造3階建ての共同住宅(地階を除く階数が3で、下宿、共同住宅、寄宿舎の用途であるもの)は、まず、防火地域以外に計画する必要があります。

延床面積が1,500平米以下(準防火地域以外では原則として3,000平米)で「一定の条件」を満たせば、「木3共」仕様の適用が認められています。

「一定の条件」とは次の4つの項目を全て満たすことです。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

参考:

国土交通省「国土交通省告示 第二百五十五号(平成27年二月二十三日)」

一般社団法人 日本木造住宅産業協会「耐火・準耐火構造」

4-1.主要構造部の耐火性能

◆主要構造部:建物の柱・梁、床、屋根、階段 ⇒1時間準耐火構造にする

「木3共」の仕様を活用して木造3階建て共同住宅を建てる場合、主要構造部を「1時間準耐火構造」にすることが建築基準法で定められています。

「1時間準耐火構造」という条件を満たすには、まず建物の主要構造部を耐火被覆する必要があります。

つまり、上記の主要構造部の骨組みを耐火性に優れた材料で覆い、火に対する耐久性を上げるということです。

そのために、火災発生から1時間以上の耐火性を有しているなど、規定の項目を満たした材料を使用します。

参照:国土交通省「一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第195号)」

4-2.避難上有効なバルコニーを設置する

◆原則として避難上有効なバルコニーを設置する

《避難上有効なバルコニーの条件》

- 避難ハッチなど避難設備がある

- 避難ハッチなどから地上〔道路〕までの経路の幅員がおよそ90センチメートル確保されている(幅員の規定数値は、エリアによって異なる場合があります)

- バルコニーに出る開口部の大きさは高さ1.8メートル以上、幅75センチメートル以上、床からの高さは15センチメートル以下

上記のように、ただ単にバルコニーを設ければよいということではなく、避難時に有効利用できる仕様であることが求められます。

また、バルコニーから避難することを想定して、開口部の有効寸法の確保、経路での幅員確保などが必要となります。

4-2-1.避難上有効なバルコニー設置の緩和条件

また、以下の二つの条件を満たしている場合、バルコニーの設置は不要となります。

- 各住戸から地上まで避難できる廊下や階段が直接外気に開放されている

- 廊下や階段に面する窓などに防火設備が設置されている

万一火災が発生した際は、避難経路が重要な役割を果たすことになるため、しっかりと計画する必要があります。

4-3.敷地内通路

◆基本的に建物外周囲に幅3メートルの通路を設ける必要がある

※「窓などの開口部が道路のみに面する部分」は通路が不要

敷地内通路については、基本的に建物外周囲に幅3メートルの通路を設ける必要があります。

ただし、「居室の開口部が道路のみに面する部分」は通路が不要です。また、居室の開口部が隣地と接している場合、開口部から道路に出るまで幅3メートルの通路が必要になります。

4-3-1.敷地内通路に関する緩和条件

敷地内通路は、下記の条件を満たすことで緩和され、設置する必要はなくなります。

- 各住戸に避難上有効なバルコニーがある

- 各住戸から地上に出る廊下、階段などが直接外気に開放されている

- 上階と下階の開口部の間に延焼を防ぐ「ひさし」がある

避難上有効なバルコニーがあることが敷地内通路の緩和要件にも含まれていますが、「通路の確保またはバルコニーの設置のいずれかは必須になる」とイメージするとわかりやすいかもしれません。

通路の確保は避難する際だけでなく、消火活動を行う上でも重要なものです。建設計画をする際には、建物の敷地内通路についても十分に理解しておきましょう。

4-4.防火設備 ※準防火地域に建設する場合のみ

◆3階住戸にある外壁の開口部 ⇒防火設備を設ける

※延焼の恐れがある外壁の開口部には防火設備は必須

準防火地域に木造3階建て共同住宅を建てる場合、3階にある各住戸の外壁の開口部に防火設備を設置することが求められます。

防火シャッターやアミ入りの防火用サッシなどです。

ちなみに、延焼の恐れがある外壁の開口部は、必ず防火設備を設置する必要があります。

延焼のおそれのある開口部とは、サッシなどが該当します。アミ入りの防火仕様サッシを使うなどが一般的です。

3階建て共同住宅に限らず、準防火地域に住宅を建てる際には、開口部の防火設備が必須となります。そのことからも、建物の延焼を防ぐために有効な手段であるということがわかるでしょう。

参考:社会資本整備審議会 建築分科会・建築基準制度部会 住宅局資料「建築基準法制度概要集(平成29年10月6日)」

4-4-1.防火設備の設置における緩和条件

以下の条件を満たすことで、防火設備の設置は不要となります。

- 「延焼の恐れのある部分」に当たらないこと

- 3階住戸に防火設備以外の窓を設置し、その窓の周囲90センチメートル未満のところには窓を設置しない

- 3階住戸の防火設備以外の窓とその他の窓との間に、50センチメートル以上のひさしや袖壁を設置する

「延焼の恐れのある部分」に当たる箇所では緩和できないため、建物の立地条件によって注意が必要です。

開口部の配置方法や開口部の箇所によって防火設備かどうかを区分けするなど、複雑な部分もあります。こまかな疑問点は、自分だけで判断せず、専門家に意見を聞くようにしましょう。

参考:国土交通省「国土交通省告示 第二百五十五号」

以上、4つの緩和要件についてご紹介しました。これらは、建物計画段階からしっかりと盛り込んでいく必要があるため、事前に注意すべき点を理解したうえで、建築を依頼するハウスメーカーからも説明を受けましょう。

アパート建築のプランを請求する(無料)

5. 木3共経営の相談ができる建築会社の選び方

耐火建築物にするために鉄筋や鉄骨コンクリート造で建てることも可能ですが、3階建ての建築物で、住戸もそれほど多くない場合、建築費と家賃収入とのコストバランスで採算が取れない可能性もあります。

そのため、建築コストが抑えられる木造で「木3共」の特例を活用することが大きなメリットと考えられます。

木3共のメリットを最大限生かすには

建築会社を選ぶことが重要です。さまざまなパターンを経験している会社を選べば、相談もしやすくなります。

信頼できる大手企業を選ぶには、「HOME4U 土地活用」のご利用がおすすめです。複数の大手企業に一度にプランを請求することができ、長期的な視点でどんな活用プランが考えられるのかを知ることができます。

規定や条件の多い木3共を得意とする企業も多く、土地に合った経営プランを比較可能です。

この記事のポイント まとめ

木造3階建て共同住宅に求められる建築条件は?

いわゆる木3共仕様には、以下のような規定や条件があります。

- 構造部分が1時間火に耐え、遮煙性、遮熱性を維持できるか

- 技術的基準に適合した構造

- 避難に利用できるバルコニーが各戸にあるか

- 3階の各戸の扉や窓部分に防火設備が使われているか(準防火地域)

- 防火地域以外

- 建物と隣の敷地の間が3mあるか

- 地階を除く階数が3で、3階のすべてが共同住宅

木3共仕様について「木造3階建て共同住宅」の木3共仕様とは?」と「「木3共」仕様:緩和規定を満たす条件の解説」で詳しく解説しています。

木造3階建て共同住宅のメリットは?

木3共のメリットは主に5つあります。

- 鉄骨造・鉄筋コンクリート造より費用が安い

- 「木3共」緩和規制の適用で建築費用が削減できる

- 狭い土地でも木造のため柔軟な設計プランに対応できる

- 構造計算が義務化されているため安心感がある

- 法定耐用年数が短く1年に計上できる減価償却費が大きい

それぞれのメリット、経営への影響は「木造3階建て共同住宅の5つのメリット」で紹介しています。

木造3階建て共同住宅のデメリットは?

メリットの多い木3共もデメリットがあります。

- 2階建てよりも建築費用が高くなりがち

- 3階建て施工経験がある会社に限定される

- 施工期間が長くなる

詳しい内容は「木造3階建て共同住宅の3つのデメリット」でご確認ください。

アパート経営の収益・節税プランを企業に請求できます!

あなたに合った活用法が分かる!

【全国対応】HOME4U「土地活用」

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)