アパート建築では、建築基準法で定められた規制をあらかじめ把握しておくことで、所有地にアパートは建てられるのか、どのくらいの規模にできるかを予測できます。

老朽化アパートの建て替えの場合も、建築基準法改正に伴い、規制が加わっていたり緩和されていたりと、以前とは違った条件になっている可能性もあるため、改めて確認が必要です。

本記事では、建築基準法やその他の法令によって定められたアパート建築に関する制限について解説します。

また、アパート建築についてプロに直接相談したい方は以下のボタンから、アパートの建築プラン請求ができますので、ぜひご利用ください。

「3分」の要約動画はこちら!

1.建築基準法について

建築基準法とは、建築物を建てる際に最低限順守しなければならない基本的なルールを定めたもので、日本で建築されるすべての建造物に対して適用されます。

所有地にアパートを建てる場合も、好きな建物を自由に建てられるわけではなく、この建築基準法にのっとって計画しなければなりません。

では、そもそも建築基準法は何を目的として制定されたのでしょうか。

第1条では以下のように定められています。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(引用:建築基準法第1条)

つまり建築基準法は、建物の最低限の基準を定めることで、そこに住む人や出入りする人々が安全で快適に暮らしていけることを目的とした法律なのです。

1-1.建築基準法と建築確認

建築基準法で定める「建築確認」では、申請した建物が建築基準法に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められた場合に確認済証が交付されます。この確認申請が認められない限り、工事に着手することはできません。

また、建築基準法では検査についても規定されています。

例えば、3階建てのアパートであれば床と梁(はり)の配筋工事の終了時に中間検査を受け、この検査に合格すると中間検査合格証が交付されます。

工事完了時には完了検査が行われ、建物や敷地が建築基準法に適合していると認められた場合は、検査済証が交付されます。

違法建築に対しては是正措置が求められるほか、責任の大きさによって設計者や施工者に対して罰則が適用されます。

1-2.建築基準法と都市計画法

建築基準法は「単体規定」と「集団規定」に分けられます。 「単体規定」とは、敷地の安全、建物の耐火や防火、設備に関することなど、建物の安全確保のために定められた規定です。

それに対し「集団規定」は、健全な街づくりのために定められたもので、敷地の用途や構造といった規制が設けられています。

この集団規定に大きく関与するのが、「都市計画法」という法律です。アパートの建築を計画するうえで、お持ちの土地が都市計画法で定められた地域地区における「用途地域」のうち、どれに属しているかが重要なポイントとなります。

2.アパートは特殊建築物

不特定多数の人が利用する建物で、火災が発生するおそれがあり、周辺への配慮が必要な建物を「特殊建築物」といいます。

学校や病院、劇場、集会場、百貨店、遊技場、旅館、工場や倉庫、危険物の貯蔵所などが、建築基準法第2条においてこの「特殊建築物」に定義され、アパートなどの共同住宅もこれに含まれます。

2-1. アパートに必要な耐火性能

特殊建築物では、特定の人しか利用しない建物に比べて火災が起こりやすく、被害も大きくなりやすいことから、安全性の確保がより重要となります。

そこで、建物の規模によって耐火建築物または準耐火建築物とすることが定められています。

アパートの場合は3階以上の階を耐火建築物としなければならず、2階の床面積の合計が300平方メートル以上の場合は、特定避難時間倒壊等防止建築物とする必要があります。

耐火建築物とは、以下の2つの条件を満たしているものをいいます。

- 主要構造部が耐火構造でできているか、一定の技術基準に適合している

- 外壁開口部の延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の防火設備を有している

耐火構造とは、火災が起きても建築物が倒壊・延焼しない構造のことです。

延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線や道路中心線、または同じ敷地内の2棟以上の建物の外壁間における中心線から、1階部分は3メートル以下、2階以上の部分は5メートル以下の距離にある部分をいいます。

このほか、アパート居室の内装仕上げには難燃材料(3階以上の居室の天井は準不燃材料)、廊下などの共用部分には準不燃材料を使用しなければなりません。

所有地にどのようなアパートを建てられるか知りたい方は「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」をご活用ください。間取りや耐火構造も分かる建築プランが最大10社から手に入れられます。

最適な間取りや建築費はいくら?

2-2. アパートの定期報告について

元々この定期報告制度は、特殊建築物のうち特定行政庁が指定する建築物、および建築設備や昇降機等に対して課された定期的な調査と報告の義務でした。しかし、火災やエレベータの事故が起きたことで、多くの建築物が適法な状態で管理されていなかったことが問題視され、2016年6月に改正が行われました。

この改正によって、定期報告の対象は国が政令で指定する建物や設備等にも拡大されました。 建築物の損傷や腐食などの劣化状況や、不適切な改変行為による建築基準法違反がないかどうかの点検を行い、建物の所有者は、点検の結果を行政に報告します。 アパートなどの共同住宅についても、規模によっては対象です。対象でない場合でも、これまでどおり定期的な点検を行う必要があります。

3. アパートの建築と用途制限について

アパート建築の計画を行う上で最初に問題となるのは、そもそもその土地にアパートを建てられるかどうかということでしょう。建築基準法で定められた制限により、地域によってはアパートを建てることができない場合もあるのです。

ここでは、アパートを建築できる地域とできない地域についてご説明します。

3-1. アパートを建築できる地域とは

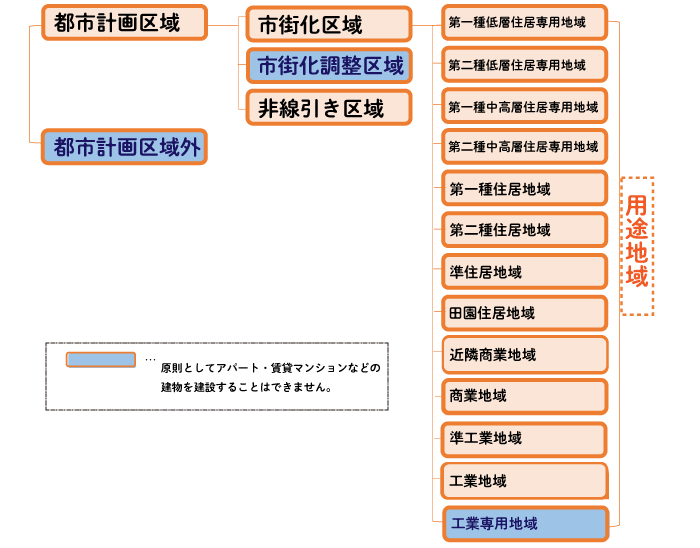

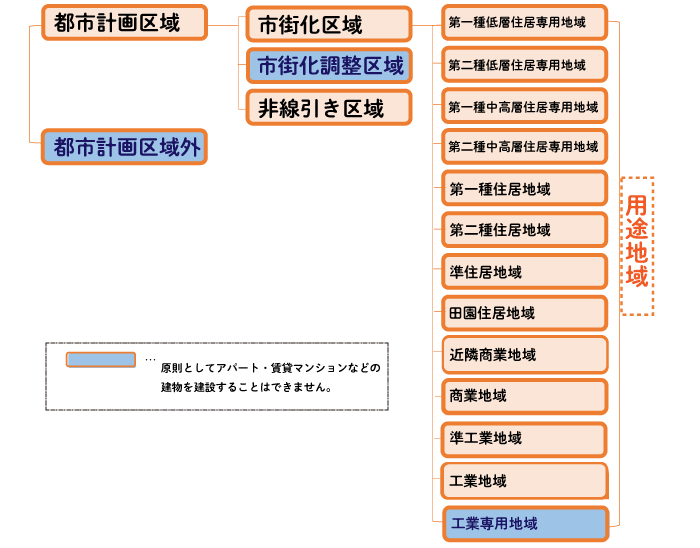

都市計画法では、すべての土地を「都市計画区域」と「都市計画区域外」に二分しています。

アパートの建築は、主に都市計画に従って整備・開発の進められる「都市計画区域」で行われますが、都市計画法ではこの「都市計画区域」をさらに細かく分類しています。

3-1-1. 都市計画区域と用途地域

都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つの区域に分けられています。

「市街化区域」とは、優先的かつ計画的に市街化が進められる区域のことです。

「市街化調整区域」は、現段階において市街化を抑制している区域のことをいいます。

「非線引き区域」とは区域区分が定められていない区域のことで、「市街化調整区域」と比べると建築に関する制限は緩やかといえます。

そして「市街化区域」では、さらに13の「用途地域」が定められています。

建築基準法では、「用途地域」ごとに建築することのできる建物の用途を細かく制限し、その土地の周辺環境の維持や利便性の向上に努めています。したがって、ご自分で所有されている土地であっても、どの用途地域に属するかによって、建築できる建物とできない建物があるのです。

3-1-2. アパートを建築できない地域

都市計画区域をわかりやすく表にまとめると、以下のようになります。

このうち、「都市計画区域外」「市街化調整区域」「工業専用地域」には原則としてアパートを建てることができません。

所有地でどのような土地活用ができるか、どのような建物が建てられるかはプロに相談することをおすすめします。「HOME4U 土地活用」で最大10社から土地活用プランを取り寄せ、比較検討ができます。

無料のプラン一括請求をしてみる

4. 用途地域を調べる方法

用途地域はアパートを建築できるかどうかだけでなく、この次にご説明する規制の内容にも深く関わってきます。アパート建築の計画をスタートする前に、お持ちの土地がどの用途地域にあるのか確認しておきたいところです。

最近では、インターネットで都市計画を公開している自治体も増えてきました。

例えば世田谷区では、「せたがや iMap」という電子地図で地域情報を提供しています。

電子地図上では、用途地域ごとに色分けされ、建ぺい率と容積率が掲載されているところがほとんどです。

インターネットで地域地区が公開されていない場合は、電話で調べることができます。

各自治体の担当課(担当課がわからない場合は代表)に電話をかけ、「用途地域を知りたい」という旨と土地の住所を伝えれば、担当者がその場で調べて教えてくれます。

ただし、電子地図や電話での問い合わせは、不正確な場合もあるため、詳細情報については、各自治体窓口での確認が必要です。

4-1. 用途地域以外の地域地区

建築制限のある地域地区は、用途地域だけではありません。準防火地域や高度地区など複数該当する場合も少なくありません。 準防火地域では、火災が発生した際に延焼を防ぐための構造制限が必要です。高度地区では、市街地の環境維持のために建築物の高さが制限されています。

このほかにも、周辺の景観維持のために建築物の意匠や高さなどに制限を設けた景観地区、自然美の保存を目的として建築や樹木の伐採に制限を設けた風致地区、文化財保護法に基づいた伝統的建造物群保存地区などがあります。

自治体で用途地域の確認を行う際は、そのほかの地域地区や地区計画による規制があるかどうかもあわせて確認してください。

4-2. 自治体条例も確認の必要あり

このほか、注意すべきは各自治体の条例です。

例えば、調布市においては「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」の規定により、関係各課との協議や近隣住民への周知が必要になるとして、以下の開発事業は届け出の対象となっています。

- 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為 (都市計画法第29条の開発許可を取得する場合)

- 15戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、その他これらに類する建築物の建築

- 高さが10メートルを超える建築物の建築 (一戸建ての住宅を除く)

- 階数が地上4階建て以上の建築物の建築

- 延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物の建築

- 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を伴うもの

- 周辺環境に著しい影響を与えるもの(葬祭場、パチンコ店、屋外スポーツ施設等)

アパートを建てようと計画されている土地が条例によって規制されているエリアかどうかについては、各自治体に直接お問い合わせください。

5. 建築基準法における規制と制限

建築基準法では、周辺環境の維持や安全な生活のため、建築物の規模や建て方、構造について一定の制限を設けています。

ここからは、各制限の内容についてご説明します。

アパートを新築する場合、改築・増築する場合、建築基準法に則って行わなければ違法行為となります。行政処分や罰則もありますが、最も重要なのは、建築基準法に則っていないことが原因で起こった事故などの責任を所有者が追うことになります。

不動産エコノミスト・吉崎誠二

5-1. 建ぺい率・容積率の制限

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を上から見下ろした時の水平投影面積)の割合で、建物を建てるために敷地の広さの何%まで使用できるかを定めています。 容積率は、敷地面積に対する延床面積(すべての階の床面積を合計した面積)の割合で、敷地の広さに対してどれくらいの規模の建物を建てることができるか定めています。 いずれも用途地域ごとに決められており、同じ広さの土地でも用途地域によって建てられるアパートの大きさは異なります。

例えば、第一種中高層住居専用地域で建ぺい率60%、容積率200%、敷地面積が200平方メートルの土地にアパートを建てるとします。

建ぺい率の計算

| 建ぺい率(%)= |

建築面積(平方メートル) |

| 敷地面積(平方メートル) |

敷地面積(平方メートル)×建ぺい率(%)=建築面積(平方メートル)

容積率の計算

| 容積率(%)= |

延床面積(平方メートル) |

| 敷地面積(平方メートル) |

敷地面積(平方メートル)×容積率(%)=延床面積(平方メートル)

200平方メートル×200%=400平方メートル

この例では、建築面積の上限は120平方メートル、延床面積の上限は400平方メートルとなります。 上限まで建てるとすると、建築面積36坪で総3階建てのアパートが建てられる計算です。

5-2. 高さ制限

高さ制限とは、その土地に建てられる建物の高さ上限を制限するもので、用途地域や高度地区の種別によって上限値が決められています。

例えば、第一種・第二種低層住居専用地域では、都市計画で定めた10メートルまたは12メートルを超える高さの建築物を建てることはできません。これが「絶対高さ制限」です。 アパートの階高は3.5メートル前後なので、3階建てまではクリアできるでしょう。

敷地周辺に広い公園や道路があるなど日照に影響がないと認められる場合は、緩和条件が適用されます。

このほか、高さ制限には「斜線制限」と「日影規制」が設けられています。どのような規制なのか見ていきましょう。

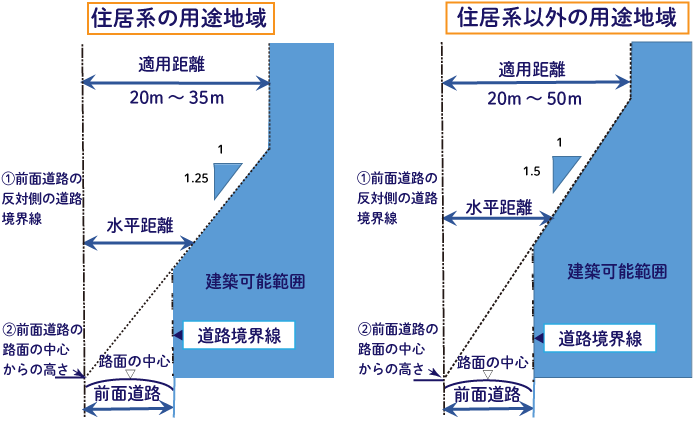

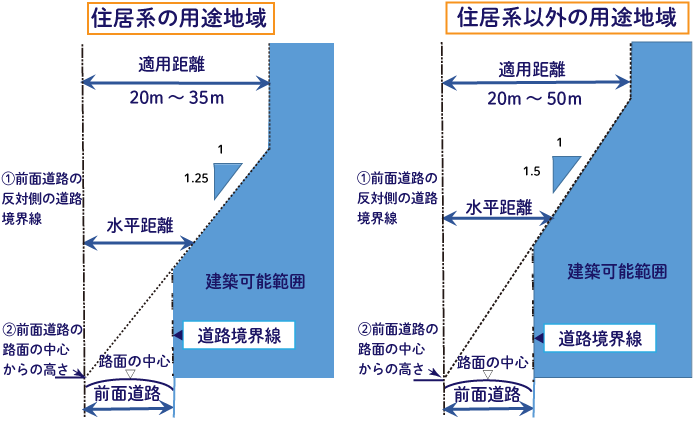

5-2-1. 道路斜線制限

道路斜線制限とは、前面道路との建物と反対側の境界から一定の水平距離において建物の高さを規制するものです。

例えば、住居系の用途地域内では斜線勾配1:1.25、それ以外の地域では1:1.5が適用されます。

ただし、容積率300%以下とされる第一種・第二種中高層住居専用地域以外の地域で、特定行政庁が指定する区域内の建物については斜線勾配2:5となります。

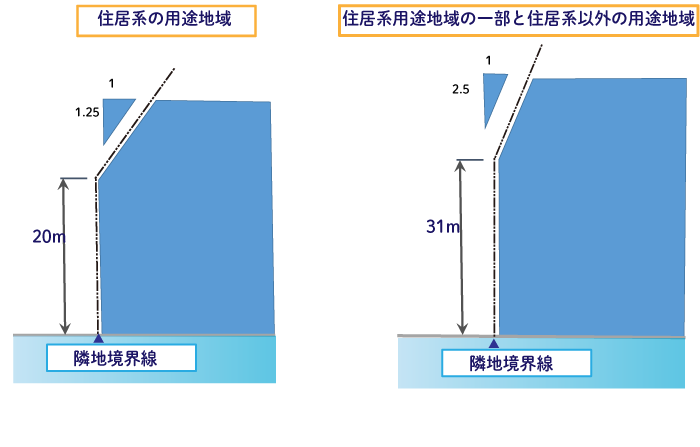

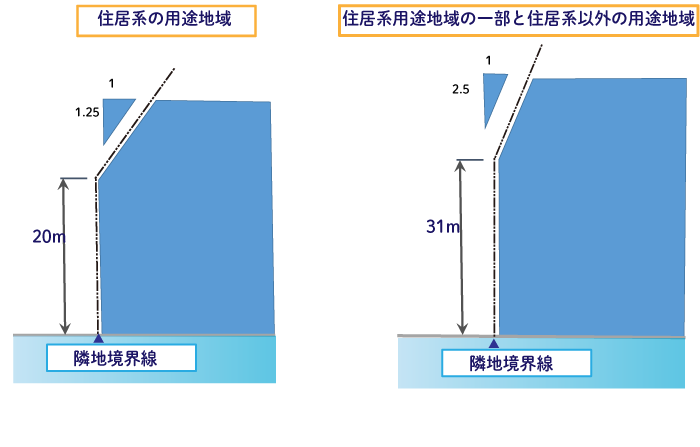

5-2-2. 隣地斜線制限

隣地斜線制限も道路斜線制限と同様、建物から隣地境界線までの水平距離において建物の高さを規制しますが、その際に20メートルまたは31メートルの立上げ高さを見込むことができます。 立上げ高さ20メートルの地域の場合、6階以上のマンションになると隣地斜線制限が適用されるでしょう。

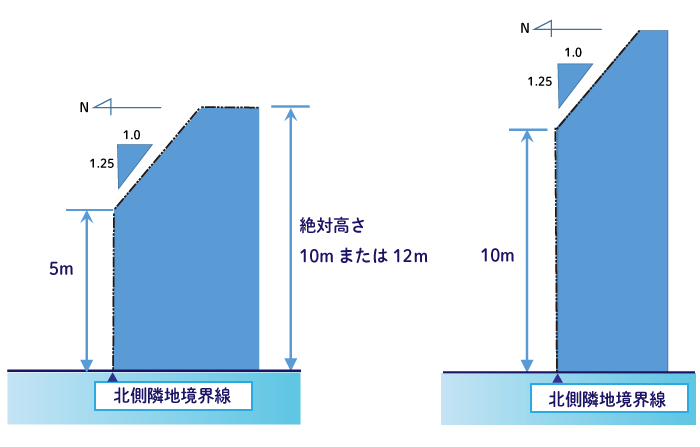

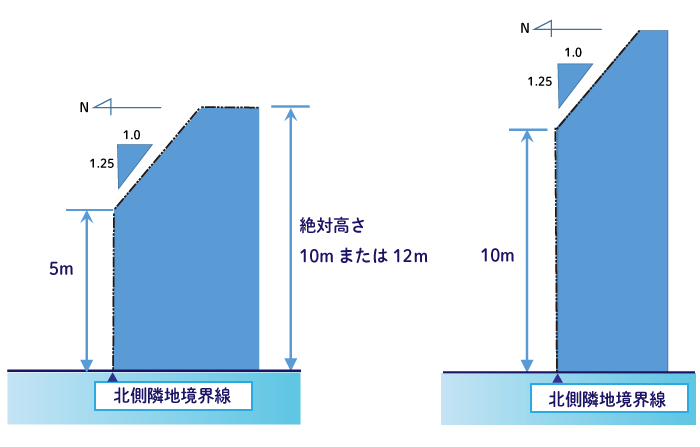

5-2-3. 北側斜線制限

北側にある建物から見て南側に高い建物が建つということは、南からの日照を阻害される可能性があるということです。場合によっては隣家の居住性を損なうことにもなりますから、北側斜線制限はより厳しく規制されます。

隣地斜線制限では20メートルまたは31メートルとされていた立上げ高さが、北側斜線制限では5メートルまたは10メートルとなります。

低層住居専用地域でも3階建てアパートの建築は可能ですが、北側の敷地に近接して建てる場合はアパートの形状に留意する必要があります。

5-2-4. 日影規制

日影規制では、中高層建築物が周囲の土地に影をつくって日照に影響を与える時間を規制しています。 対象区域にある建物は、冬至の真太陽時(南中が正午となる時刻)の午前8時から午後4時まで(北海道では午前9時から午後3時まで)の間、敷地境界線からの水平距離が5メートルまたは10メートルを超える範囲に制限時間以上の日影をつくってはいけないとされています。

</table >※()内の時間は北海道の場合。

(出典:建築基準法 別表第4 日影による中高層の建築物の制限)対象区域や数値に関しては各自治体の条例で定められており、規制範囲内であるかどうかは「等時間日影図」という図をもとに判断されます。5-3. 道路に関する規制建物を計画するうえでは、前面道路の調査も非常に重要となります。

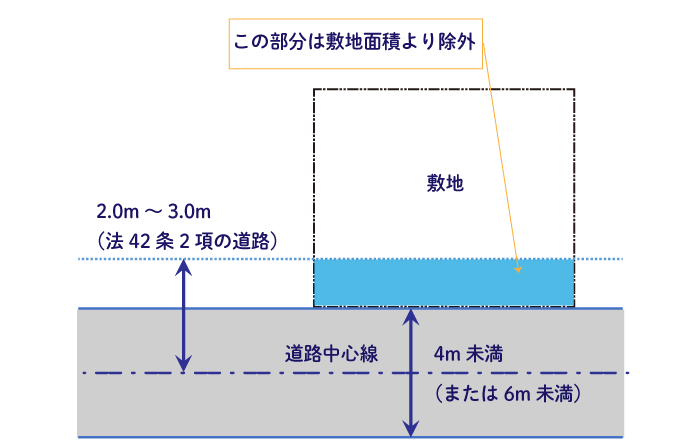

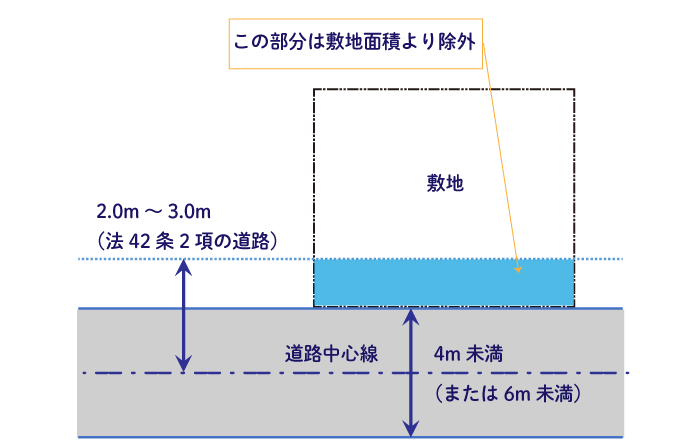

道路の定義は、側溝や歩道を含む幅員が4メートル(特定行政庁が指定した区域にあっては6メートル)以上であることとされています。

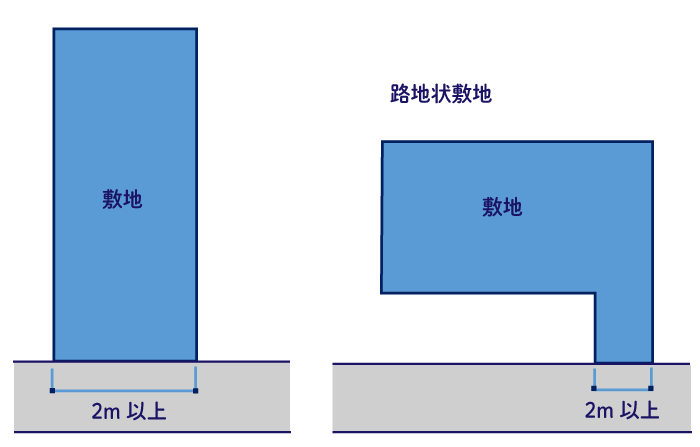

敷地の前面道路が幅4メートルに満たない場合、道路中心線から2メートルバックしたラインが道路境界線とみなされます。これを「セットバック」といいます。

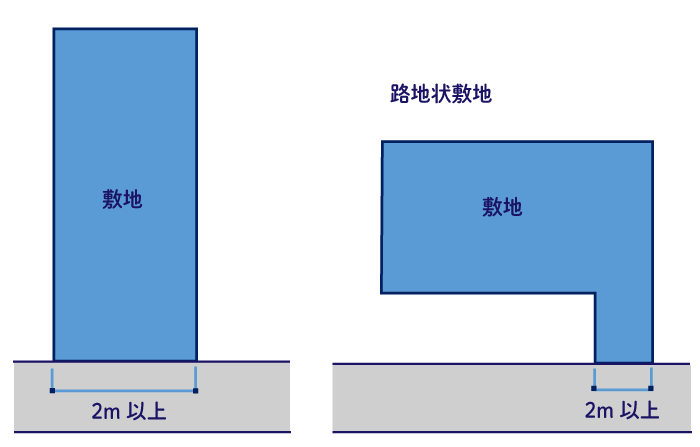

セットバックした部分は建物などの建築が制限され、敷地面積にも含まれません。 さらに、道路の反対側に水路や崖があってセットバックできない場合は、道路反対側の境界線から4メートル(または6メートル)こちらへバックすることになります。このほか、敷地には道路に対する「接道義務」があり、敷地が道路に2メートル以上接していなければ、建物を建築することができません。旗竿地と呼ばれる路地状の敷地であっても、この路地状部分が道路に2メートル以上接している必要があります。

さらに、道路の反対側に水路や崖があってセットバックできない場合は、道路反対側の境界線から4メートル(または6メートル)こちらへバックすることになります。このほか、敷地には道路に対する「接道義務」があり、敷地が道路に2メートル以上接していなければ、建物を建築することができません。旗竿地と呼ばれる路地状の敷地であっても、この路地状部分が道路に2メートル以上接している必要があります。

水路に橋をかけて出入りする敷地に関しても、橋の幅は2メートル以上必要です。 5-4. 防火地域制限中心市街地など建物の密集した地域では、火災による延焼で被害が拡大しやすいため、都市計画法によって防火地域および準防火地域が定められています。

5-4. 防火地域制限中心市街地など建物の密集した地域では、火災による延焼で被害が拡大しやすいため、都市計画法によって防火地域および準防火地域が定められています。

防火地域・準防火地域内で建物を建築する場合は、以下のとおり構造の制限が適用されます。</table >※1 ただし、耐火・準耐火建築物ではない木造建築物で外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分は防火構造とする

※2 または、法令で定める木造3階建ての技術的基準に適合する建築物とする。(出典:建築基準法施行令136条の2)このほか、建物の用途によって屋根・外壁の開口部の仕様も規制されています。6. 建築基準法に精通したプロを探す所有地について、ある程度の情報を把握できたところで、アパートの建築計画を依頼する企業を探す必要があります。

ここでおすすめしたいのが、一括プラン請求サービス「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」です。パソコンやスマートフォン、タブレットから土地の情報やご希望条件を入力するだけで、最適なハウスメーカーや建築会社が数社マッチングされます。最大10社まで収支を含む建築プランの請求が可能なので、できるだけ多くの企業の提案内容を比較検討することで、お持ちの土地に合ったプランを見つけやすくなるでしょう。

アパート建築の実績が豊富な土地活用のプロであれば、建築基準法の規制についてもしっかりとポイントを押さえているので安心です。情報サービス事業では業界最大手、NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営しているので、セキュリティーについても安心です。

信頼性の高い「HOME4U 土地活用」をぜひご利用ください。

アパート建築のプランを請求する(無料)

まとめお持ちの土地を最大限に収益化するためには、土地オーナー自身がその土地をどのように活用できるのか知っておくことも大切です。

計画の基本となる用途地域や防火地域、そのほかの地域地区と地区計画の有無、アパートの建築に関連する自治体条例については、あらかじめ調べておくとよいでしょう。

前面道路の種類や幅員についても、自治体の担当課へ確認してみてください。建築基準法以外にも、建築物を建てるうえでは環境維持や防災に関するさまざまな法律があり、それぞれの基準に適合した建物を建てる必要があります。

しかし、それらすべて土地オーナーが把握したうえで計画を進めることは難しいでしょう。

まずは信頼できる土地活用のプロを見つけ、相談に乗ってもらうことをおすすめします。アパートの建築規模や建築費用はいくら?

大手10社のプラン比較はコチラから!

アパート経営の収益・節税プランを企業に請求できます!

あなたに合った活用法が分かる!

【全国対応】HOME4U「土地活用」

| 地域・区域 |

制限を受ける建築物数 |

平均地盤面からの高さ |

規制番号 |

日影時間 |

| 5メートルを超え10メートル以内の範囲 |

10メートルを超える範囲 |

| 第一種・第二種低層住居専用地域 田園住居地域 |

軒高が7メートルを超える建築物 または 地階を除く階数が3以上の建築物 |

1.5メートル |

(一) |

3(2)時間 |

2(1.5)時間 |

| (二) |

4(3)時間 |

2.5(2)時間 |

| (三) |

5(4)時間 |

3(2.5)時間 |

| 第一種・第二種中高層住居専用地域 |

高さが10メートルを超える建築物 |

4メートルまたは 6.5メートル |

(一) |

3(2)時間 |

2(1.5)時間 |

| (二) |

4(3)時間 |

2.5(2)時間 |

| (三) |

5(4)時間 |

3(2.5)時間 |

| 第一種・第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |

高さが10メートルを超える建築物 |

4メートルまたは 6.5メートル |

(一) |

3(2)時間 |

2(1.5)時間 |

| (二) |

4(3)時間 |

2.5(2)時間 |

| 用途地域の指定のない区域 |

軒高が7メートルを超える建築物 または 地階を除く階数が3以上の建築物 |

1.5メートル |

(一) |

3(2)時間 |

2(1.5)時間 |

| (二) |

4(3)時間 |

2.5(2)時間 |

| (三) |

5(4)時間 |

3(2.5)時間 |

| 高さが10メートルを超える建築物 |

4メートルまたは 6.5メートル |

(一) |

3(2)時間 |

2(1.5)時間 |

| (二) |

4(3)時間 |

2.5(2)時間 |

| (三) |

5(4)時間 |

3(2.5)時間 |

| 地域 |

階数 |

延べ面積 |

建築物の構造制限 |

| 防火地域 |

2以下(地階含む) |

100平方メートル以下 |

耐火建築物または準耐火建築物 |

| 100平方メートルを超える |

耐火建築物 |

| 3以下(地階含む) |

- |

耐火建築物 |

| 準防火地域 |

2以下(地階除く) |

500平方メートル以下 |

制限なし(※1) |

| 500平方メートル超1,500平方メートル以下 |

耐火建築物 |

| 1,500平方メートルを超える |

耐火建築物 |

| 3以下(地階除く) |

500平方メートル以下 |

耐火建築物または準耐火建築物(※2) |

| 500平方メートル超1,500平方メートル以下 |

耐火建築物または準耐火建築物 |

| 1,500平方メートルを超える |

耐火建築物 |

| 4以上(地階除く) |

- |

耐火建築物 |

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)

さらに、道路の反対側に水路や崖があってセットバックできない場合は、道路反対側の境界線から4メートル(または6メートル)こちらへバックすることになります。このほか、

さらに、道路の反対側に水路や崖があってセットバックできない場合は、道路反対側の境界線から4メートル(または6メートル)こちらへバックすることになります。このほか、 5-4. 防火地域制限中心市街地など建物の密集した地域では、火災による延焼で被害が拡大しやすいため、都市計画法によって防火地域および準防火地域が定められています。

5-4. 防火地域制限中心市街地など建物の密集した地域では、火災による延焼で被害が拡大しやすいため、都市計画法によって防火地域および準防火地域が定められています。