この記事の監修者

この記事の監修者

吉崎 誠二

所属 社団法人住宅・不動産総合研究所 理事長

職業 不動産エコノミスト、不動産関連企業コンサルタント

不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーション,CREコンサルティングなどを行うかたわら、同分野の連載を月15本、テレビ、ラジオのレギュラー番組(4本)に出演。

また全国新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演を毎年多数。

一般的に不整形な敷地は土地活用がしにくいです。

不整形な土地の代表選手に、「旗竿地(はたざおち)」があります。

旗竿地は単に不整形な土地とは異なり、条例によって一定の建築制限を受ける土地です。

旗竿地であるがゆえにできない土地活用も存在するため、旗竿地で土地活用を検討する場合には事前にルールを知っておくことが不可欠となります。

この記事では、「旗竿地で土地活用をする際の4つの注意点」と「旗竿地で可能な5つの土地活用」について解説します。

この記事を読むと

といったことがわかります。

なお、すでに土地活用を検討されている方は、以下のボタンから費用・収益シミュレーションなどが含まれた「土地活用プラン」を最大10社の土地活用会社から取り寄せることができます。ぜひご活用ください。

すでにご自身の土地が「旗竿地」とわかっていて、どのようなものかをご存知の場合には、本章は飛ばして2章から読み始めていただいてOKです。

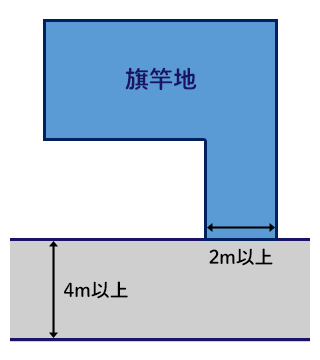

まず、「旗竿地」とは、敷地を上から見たときに「旗と竿」からなる形をした土地のことです。

条例等では「路地状敷地」と表現されます。

旗竿地(路地状敷地)がよく見られるのは、建築基準法が原因です。

建築基準法には、建物を建てるために一定の条件を満たさなければならない「接道義務」という規定があります。

接道義務とは、原則として幅員が4m以上の建築基準法上の道路に間口が2m以上接していなければ建物が建てられないという規定です。

建築基準法上の道路とは、主に一般的な道路のことですが例えば高速道路は建築基準法上の道路から除かれます。

接道義務は、原則として都市計画区域および準都市計画区域内に適用される規定ですが、土地活用をするような地域は一般的に都市計画区域内に該当します。

都市計画区域では建物は接道義務を満たさないと建てられないため、接道を確保するために旗竿地のような土地が生じるのが一般的です。

本章では、「旗竿地で土地活用する際の4つの注意点」を解説します。

それではひとつずつ見ていきましょう。

旗竿地は、そもそも接道義務を満たしていないこともある点が注意点です。

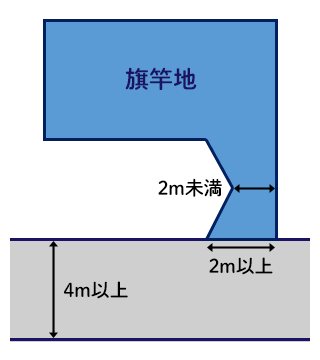

間口は2m以上接していなければなりませんが、路地状の部分の幅員も2m以上確保されていることが必要です。

旗竿地の中には、接道義務を満たすためではなく、通行のためだけに設けられた路地しかない土地もたまに見かけます。

路地状の部分の幅員が2m以上確保されていなければ、建物を建てることができないことになります。

旗竿地は、「条例で建てられない物件がある」という点も注意点です。

路地状部分が狭いため、多くの人が利用する建物を建ててしまうと、災害時に避難しにくくなります。

そのため、旗竿地は条例で一定規模以上の学校や体育館、病院、ホテル、共同住宅、寄宿舎等(特殊建築物という)は建てられないことが多いです。

多くの条例では、特殊建築物を建てるには路地状部分に一定の幅員が必要であることを定めています。

アパートや賃貸マンションといった共同住宅も規制の対象となっていることが多く、路地状部分の幅員が広くないと建てられないことが一般的です。

旗竿地においても条件が整えば、長屋建築は可能の場合もあり、賃貸住宅用の2階建ての長屋を建築して、例えばメゾネットタイプの部屋にする、あるいはワンルームとメゾネットタイプを組み合わせるなど、工夫をして収益性の高いアパート建築ができる場合もあります。

旗竿地は、配管距離が長く建築費が割高となる点が注意点です。

旗竿地は、建物から道路までの距離が離れてしまうため、上水道や下水道の配管が長くなります。

下水は排水するために勾配を設けなければならないため、道路までの距離が長くなると建物もかさ上げして建てることが必要です。

トイレやバス、キッチン等の水回りの位置に制約が生じ、設計の自由度が下がることもあります。

旗竿地は間口が狭い物件が多いため、物理的にできない土地活用もあります。

例えば、トランクルームなどは旗竿地では難しい土地活用の一つです。

トランクルーム経営では、コンテナハウスと呼ばれるコンテナに似た住宅を敷地に運び込む必要があります。

コンテナハウスは、現場で建てるものではなく、工場で出来上がったものを敷地に運び込むため、敷地の間口が相応に確保されていることが必要です。

一般的に、コンテナハウスを運び込むには、土地の間口が6m以上は必要とされています。

そのため、小さな旗竿地ではトランクルーム経営ができないことが多いです。

トランクルームは一見すると旗竿地でもできそうですが、間口の狭さから物理的に選択できないことがよくあります。

コンテナハウスに限らず大きな建築資材や重機を運び込めずに断念せざるを得ない土地活用があることは、旗竿地における土地活用の注意点です。

旗竿地の特徴を踏まえて土地活用を考えるなら、実績のある企業に土地活用プランの提案を受けるのが近道です。「HOME4U 土地活用」をご活用いただくと、最大10社から無料で土地活用のプラン提案を受けられます。

では、一般的に旗竿地で行われている土地活用には何があるのでしょうか?

本章では、「旗竿地でできる6つの土地活用」を解説します。

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

長屋とは、廊下や階段を共用しない独立した住戸が集まった住宅のことです。

今どきの表現をすると、タウンハウスやテラスハウスが長屋に該当します。

長屋に関しては、従来、条例で規制している自治体が少なかったため、旗竿地でも建てやすい建物の一つでした。

ただし、2019年4月から東京都が東京都安全条例で長屋も規制し始めたことから、長屋を規制する自治体も増え始め、昨今は長屋も建築しにくい建物になりつつあります。

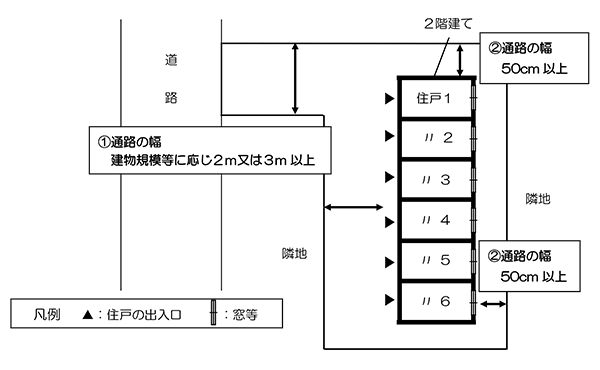

例えば、東京都安全条例では、長屋に関して以下のような制限を設けています。

(長屋の主要な出入口と道路との関係等の概要)

東京都都市整備局によると、下図のような長屋であれば旗竿地でも建築可能としています。

画像出典:東京都都市整備局「東京都建築安全条例の改正概要(平成 30 年 10 月 15 日改正)」

東京都安全条例では、路地状部分の幅員だけでなく、敷地内の通路幅も2mまたは3m以上確保しなければならない点がポイントです。

敷地が狭い場合、この通路幅の確保がネックとなります。

狭い敷地の設計は基本的に難しいため、長屋を建築できるかどうかは、最終的に一級建築士に確認することが必要です。

旗竿地であっても、条例に合致する規模であれば、アパートを建築することが可能です。

例えば、東京都安全条例では、路地状敷地に以下のような制限を設けています。

第10条(路地状敷地の制限)

特殊建築物は、路地状部分のみによって道路に接する敷地に建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

上記の2項の共同住宅がアパートに該当します。

以下のような規模なアパートであれば、建築可能ということです。

(以下のすべての要件を満たすことが必要)

戸数が12戸以下に制限されていることから、東京都の旗竿地では中規模以上の賃貸マンションは建築できないということになります。

共同住宅に関しては、全国的に旗竿地で厳しい建築制限を定めている自治体は多いです。

条例では敷地面積に関わらず、建物面積が規定されていることが多いため、面積が広く容積率が高く指定されている土地ほど、大きな制限を受けることになります。 容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことです。

旗竿地であっても一般的な規模の戸建て住宅であれば、ほとんどの場合、建築可能です。

そのため、戸建て賃貸なら旗竿地でもできる土地活用となります。

戸建て賃貸は、元々、狭い土地や地型の悪い土地に適した土地活用となっています。

旗竿地も地型の悪い土地の一つであるため、戸建て賃貸は旗竿地に適した土地活用です。

戸建て賃貸は、アパートと比べると収益性が落ちる土地活用であることから、やりたがる土地オーナーが少ない活用方法となっています。

その結果、戸建て賃貸はあまり供給されず、アパートと比べると競合が少ない点がメリットです。

また、戸建て賃貸はファミリー層がターゲットとなるため、駅から少し離れた場所でも借主を見つけやすいというメリットがあります。

戸建て賃貸を建てるには少し土地が余ってしまうという場合には、ガレージハウスもおすすめです。

ガレージハウスとは、車庫と住居が一体となった住宅を指します。

ガレージハウスは、車庫付き住宅となるため、一般的な戸建てよりも広い面積が必要です。

また、路地状部分の幅員も車が通れるように少なくとも2.5m以上は必要となります。

ガレージハウスは、車の愛好家に一定のニーズがあり、通常の戸建て賃貸よりもさらに供給量が少ないため、付加価値があります。

大型の外車が停められるような物件であれば、さらに価値が高いです。

車の愛好家をターゲットとしているため、駅から離れていても高速インターチェンジに近いような土地であれば強いニーズがあります。

ガレージという付加価値があることから、一般的な戸建て賃貸よりも賃料は高いです。

ガレージハウスには、1戸だけの戸建てタイプの他、複数戸が連なる長屋タイプのものもあります。

1戸では敷地が余ってしまうようであれば、長屋タイプのものも検討してみることをおすすめします。

コンセプト訴求型賃貸住宅の代表格の1つがガレージハウスです。ガレージハウスは郊外立地や不整形地でも需要があります。そのため、大手ハウスメーカーはたいてい建築事例がありますので、いくつかのメーカーに施工事例を見せてもらったり、プランを依頼するとよいでしょう。

路地状部分の幅員が2.5m以上ある場合には、車が通れますのでコインパーキングを行うこともできます。

コインパーキングは1台からでもできるため、狭い敷地でも可能な土地活用です。

また、コインパーキングは初期投資がゼロ円でも行うことができます。

コインパーキング運営事業者に貸す場合、「施設貸し」と「土地貸し」の2種類の方法があります。

施設貸しとは地主がアスファルト舗装をした状態で貸し出す方式です。

それに対して、土地貸しとはアスファルト舗装もせずに貸し出す方式となります。

賃料は施設貸しの方が高くなりますが、土地貸しであれば初期費用をかけずに行うことができます。

良い土地活用が見つからず、お金も一切かけたくない場合には、とりあえず土地貸しのコインパーキングを選択するのも一つです。

旗竿地で最良の土地活用を始めるには、まずどのような建物が建てられるのかを知ることが重要です。

旗竿地は建築基準法だけでなく、自治体の条例の制限の受けるため、プロである一級建築士に建物プランを設計してもらう必要があります。

ただ、建物の設計は、一級建築士事務所に依頼すると、提案レベルでも有料となることが一般的です。

どのような建物が建つかという簡易な図面であったとしても、15~20万円程度の費用がかかってしまいます。

そこで、おススメなのが無料で一級建築士の設計した建築プランを知ることができる「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」です。

お持ちの土地の所在地や広さなどを入力するだけで、アパート・戸建て賃貸・駐車場など様々な土地活用のプランを、大手ハウスメーカーを中心に最大7社から取り寄せることができます。

(接道義務を満たしていない土地は、建物を建てる提案が不可のため、ご利用いただけません。)

大手ハウスメーカーや土地活用の専門企業には、社内に一級建築士が在籍しています。

社内の一級建築士が条例をしっかり調べた上で、土地活用プランを作成してくれるのです。

土地活用プランには、建物の建築費や初期費だけでなく、将来の収支見込みや想定される節税効果など、「どの土地活用の採算性が高いのか」をしっかり比べることが可能です。

「HOME4U 土地活用」を上手に活用し、ご自分の旗竿地に適した活用法を探してみてください。

いかがでしたか。

「旗竿地の土地活用」について解説してきました。

旗竿地は建築基準法の接道義務を満たすために、生じやすい不整形地です。

旗竿地の土地活用では、「条例で建てられない物件がある」や「配管距離が長く建築費が割高となる」が注意点となります。

旗竿地で土地活用を始めるには、自治体の制限なども熟知しているプロから提案を受けるのが適切な第一歩です。

NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U 土地活用」なら、お持ちの土地に適した提案を幅広く比べることができるので、ぜひ上手に活用し、ご自分の希望に沿ったものを探してみてください。

皆さんが適切な土地活用を開始できるよう、切にお祈りしています。

この記事の監修者

この記事の監修者

吉崎 誠二

所属 社団法人住宅・不動産総合研究所 理事長

職業 不動産エコノミスト、不動産関連企業コンサルタント

不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーション,CREコンサルティングなどを行うかたわら、同分野の連載を月15本、テレビ、ラジオのレギュラー番組(4本)に出演。

また全国新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演を毎年多数。

お役立ちガイド内検索

HOME4Uでは、さまざまな形でアライアンスを組むパートナーサイトさまを募集しています。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

使い方に関するご不明点など、お困りのことがありましたら専属のオペレーターがお受けします。何でもお気軽にご相談ください。

電話

0120-245-171

受付時間

平日10:00~18:00

土地活用に関して

土地活用の方法

土地活用の相談先

空き家の活用方法

駐車場経営

アパート経営・マンション経営に関して

アパート経営の基礎

アパートの建築費

アパート経営の利回り

アパート経営の収入

アパートの建て替え

アパートローンについて

マンション経営の基礎

マンションの建築費

マンション経営の利回り

マンション経営の収入

賃貸経営に関して

賃貸併用住宅経営の基礎

戸建て賃貸経営の基礎

ビル経営の基礎

店舗付き住宅の基礎

土地活用、不動産投資の収益最大化プランを見つけるなら、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」で!

NTTデータ・ウィズが運営する「HOME4U土地活用」は、全国の大手企業から、最大10社にまとめて無料で土地活用・不動産投資の一括プラン請求ができるサイトです。マンション経営やアパート経営、駐車場経営、賃貸併用住宅、大規模施設などの収益性の高い土地活用や不動産投資を検討している方は、ぜひご利用ください。プランを比較することであなたに合った収益最大化プランを見つけることができます。土地活用、不動産投資の無料一括プラン請求なら、「HOME4U土地活用」にお任せください。

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。