【詳しく解説】4階建てアパートの基礎知識!メリットとデメリット、建築費等について解説

アパート経営は、収益性の高い土地活用の方法です。4階建てアパートであれば、建築規制の条件を満たせることも多くなり、ぜひご検討をおすすめします。

アパート建築の坪単価相場は、重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造で90万~120万円です。4階建てアパート(延べ床面積200坪)だと1億8,000万~2億4,000万円程度です。

この記事では、4階建てアパートの建築費を中心に、以下について解説します。

- 4階建てアパートの立地条件

- 4階建てアパートの建築費(シミュレーション機能付き)

- 4階建てアパートの収益性

- 4階建てアパートのメリット

- 4階建てアパートのデメリット

なお、土地活用でのアパート経営について相談したいという方は、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」をぜひご活用ください。以下のボタンから簡単に最大10社の土地活用プランの入手が可能です。

会社があります!

この記事の内容

1.【4階建てアパート】の立地条件

マンションを建築する際は、建築基準法や都市計画法の要件を満たしていなければなりません。

4階建てアパートでは、鉄骨造や鉄筋コンクリート造がメインとなりますが、規制の要件をクリアできるかを事前に知っておく必要があります。

1-1.用途地域

土地は、エリアごとに建てられる建造物が決まっています。都市計画法では土地の種類を区分した「用途地域」が定められており、住宅地、商業地、工業地など13種類のエリアに分けられています。

用途地域13種類と特徴一覧

| 用途地域 | 特徴 | 建築制限 | |

|---|---|---|---|

| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 閑静な住宅街 | ・戸建てがメイン ・建物の高さは10mまたは12m |

| 第二種低層住居専用地域 | 静かさと便利さのある住宅街 | ・戸建てがメイン | |

| 第一種中高層住居専用地域 | 活気のある地域 | ・戸建て、マンション(低層) ・戸建ては3階建てまで可能 |

|

| 第二種中高層住居専用地域 | 大型店舗もある住宅エリア | ・マンション、戸建て、大型店舗 | |

| 第一種住居地域 | 多くの店舗があり、便利で賑やかなエリア | ・マンション、学校、オフィス、病院、ホテル | |

| 第二種住居地域 | 便利で多少賑やか、近所に遊べる所もあるエリア | ・特に制限なし | |

| 準住居地域 | 国道や幹線道路沿いのエリア | ・特に制限なし | |

| 田園住居地域 | 閑静な住宅街のなかに農地家があるエリア | ・基本は第一種低層住居専用地域と同じ ・2階建て以下 |

|

| 商業系 | 近隣商業地域 | 利便性が高く賑やかなエリア | ・マンションがメイン |

| 商業地域 | 都会的で利便性が最も高いエリア | ・細かな制限はなし | |

| 工業系 | 準工業地域 | 工場、住居、各種施設が混在するエリア | ・あらゆる建物が建築可能 |

| 工業地域 | 大型の工場がメインでタワーマンションなども建つエリア | ・特に制限なし | |

| 工業専用地域 | 工場専用エリアで、人が住むことはできない | ・工場のみ建築可能 |

もし所有している土地の用途地域がわからなければ、インターネットで「(市町村名) 用途地域」と検索すれば、用途地域の項目ごとの地図が見つかるはずです。

また、用途地域以外にも使用目的によっては集合住宅が建てられないエリアも定められています。原則的に集合住宅は、市街化区域以外の都市計画区域外、市街化調整区域では建てることができません。

なお、建築基準法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

1-2.接道義務

接道義務というのは、所有地からの避難経路を確保するために設けられている規制です。道路に対して、最低限必要となる接面と前面道路の幅を規定しています。

| 接道義務 | 4メートル幅以上の道路への出入り口を2メートル以上確保する義務 |

|---|---|

| セットバック | 土地と接する道路の幅が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートルを道路分として確保する(自用地を後退させる)措置 |

接道義務については、以下の記事でも詳しく解説しています。

1-3.建ぺい率・容積率

建ぺい率と容積率は、建物の規模に関わる土地の規制です。

| 建ぺい率 | 土地面積に対する建築可能な建物面積(建坪)の割合 |

|---|---|

| 容積率 | 土地面積に対する建築可能な延べ床面積の割合 |

建ぺい率は、土地の面積に対する1階あたりの床面積を決める割合で、いわば建坪の上限のことです。建ぺい率が高ければ間取りを増やせるため、収益性が良くなります。

建ぺい率については、以下の記事でも詳しく解説しています。

容積率とは、土地の面積に対する建物の総床面積(延べ床面積)を決める割合です。建物の規模は容積率によって決まります。

容積率はマンションの高さや階数など、建物の規模に大きく影響します。容積率が高ければ、部屋数を確保できるため、アパート経営も楽になります。

1-4.高さ制限

高さ制限とは、建物の高さに関わる規制です。以下のようにさまざまなものがあります。

| 絶対高さ制限 |

|

|---|---|

| 道路斜線制限 |

|

| 隣地斜線制限 |

|

| 北側斜線制限 |

|

| 日影規制 |

|

特に、周辺への日陰の影響を限度内にとどめる斜線制限や日影規制などは、設計上で複雑な計算が必要です。3階建てアパートであれば可能な高さでも、4階建てアパートになると建てられないということもあります。また、5階建て以上のマンションが建てられる場合でも建築コストがかかりすぎるということもあるでしょう。

4階建てアパートが最適かどうかも含めて、事前によく確認するようにしましょう。

なお、以下の記事では3階建てアパートや5階建てマンションといった階数の異なる賃貸住宅について、詳しく解説しています。

1-5.自治体の条例

自治体によっては、独自の建築規制を条例として設けている場合があります。環境保護や住環境、供給量に関する規制など、さまざまです。

「ワンルーム条例」がその代表格で、単身者向け住戸のある集合住宅に適用される規制です。特に東京23区や全国の一部の政令指定都市等、人口の集中している都市部に多い自治体の建築規制です。

ワンルーム条例では、主に以下のような規制が見受けられます。

- 最低住戸面積

- ファミリー住戸の設置

- 管理人の設置

- 駐車場台数の確保

ワンルーム条例は、自治体や賃貸物件の規模によって適用となるかどうかが変わります。所有地の管轄となる自治体の規定をチェックしてみましょう。

ワンルーム条例については、以下の記事でも詳しく解説しています。

2.【4階建てアパート】の建築費

4階建てアパートの建築費を知りたい場合は、まず坪単価の相場を確認しましょう。

ただし、坪単価はアパートの構造によって相場が異なります。

建築費シミュレーション

必須項目(*)をご入力ください。

「計算する」ボタンをクリックすると結果が画面下部に表示されます。

※本シュミレーションは簡易的な試算となり、金額や数値を保証するものではありません。あくまでも参考としてご利用ください。

2-1.構造別アパート建築費の坪単価相場

4階建てアパートは、一般的に鉄骨造や鉄筋コンクリート造の工法となるため、木造に比べてコストは高くなります。アパート構造別の坪単価相場を比較すると、以下のようになります。

アパート構造別 建築費坪単価の相場

| 木造 | 坪当たり77万~100万円 |

|---|---|

| 軽量鉄骨造 | 坪当たり80万~100万円 |

| 重量鉄骨造 | 坪当たり90万~120万円 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 坪当たり90万~120万円 |

※HOME4U調べ

重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造の4階建てアパートの場合、延べ床面積の坪単価は90万~120万円が相場です。延べ床面積200坪だとすると、1億8,000万~2億4,000万円程度です。

ただし、これはアパート本体工事費の大まかな目安です。実際のアパート建築の初期費用では、ほかにもさまざまな費用がかかります。

2-2.アパート建築費の内訳

アパート建築でかかる初期費用は、アパート本体の建築工事費だけでなく、ほかにもさまざまな費用が必要となります。

アパート建築費用の内訳は、主に以下の4つに分けられます。

- 本体工事費

- 別途工事費(付帯工事費)

- 諸費用

- 追加費用

本体工事費は、初期費用の大部分を占めるアパート建物本体の建築費用です。

土台となる基礎や建物の躯体、壁・屋上の外装、バス・トイレ・キッチンといった内装設備を含みます。

別途工事費(付帯工事費)は、アパート本体以外の工事費用です。

地盤が弱い土地の場合、土地の改良工事が必要となります。また、駐車場の整地、給排水・電気・ガスなどライフラインの引き込みなど、工事が必要となる場合の費用が別途工事費となります。また、古い建物が建っている場合の解体費用も含まれます。別途工事費は、総工費の20%程度が目安です。

諸費用は、工事費以外でかかる経費です。地盤調査や設計の費用、税金、保険料などです。また、アパートローンの手数料、司法書士の報酬なども含まれます。諸費用は、総工費の10%程度が目安です。

追加費用は、本体工事費・付帯工事費以外の工事費用です。

例えば、4階建てアパートは2~3階建てに比べて重量が重くなるため、建物を支える杭工事や地盤調査のボーリング工事が必要になる場合があります。杭工事はアパート建築費の10%程、ボーリング工事は1ポイントあたり50万円程が目安です。

アパートの建築費については、以下の動画や関連記事も併せてご確認ください

また、以下のボタンから土地の情報を入力すると、あなたの土地にあったアパートの建築費の見積もりを、最大10社の建築会社から無料で取り寄せることができます。

会社があります!

3.【4階建てアパート】の収益性

4階建てアパートの建築では、2~3階建てのアパートよりも初期費用が高額になり、すべての自己資金で賄うことは難しくなります。そのため、利回りなどの収益性をシミュレーションし、アパートローンを組む必要があります。

ここからは、4階建てアパートの経営でどのくらいの収益が期待できるか、以下の項目に分けて解説していきます。

- アパートローン

- 利回り

- 4階建てアパートの収益シミュレーション

なお、以下の記事ではアパート経営を成功率について詳しくご紹介しています。

3-1.アパートローン

アパートローンは、自己資金で頭金を用意すれば、組むことができます。建築費の20%程の用意があれば、大丈夫でしょう。

ただし、着工時には不動産取得税や不動産会社への仲介手数料などの支払いがあるため、建築費の10%程を諸費用として用意しておく必要があります。そのため、建築費の30%程の自己資金を着工前に用意しておきましょう。

アパートローンの返済期間は、アパート本体の減価償却期間を基にした法廷耐用年数によって決まることが多く、アパートの建築構造を検討する際にはローンの返済計画も考慮しましょう。

アパート構造別の法廷耐用年数は、以下のように定められています。

アパート構造別 法定耐用年数

| 構造 | 耐用年数 |

|---|---|

| 木造 | 22年 |

| 軽量鉄骨造 | 骨格材の厚さ3mm以下:19年 骨格材の厚さ3mm~4mm:27年 |

| 重量鉄骨造 | 骨格材の厚さ4mm~:34年 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |

重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造の4階建てアパートの場合、耐用年数は34年もしくは47年となり、アパートローンの返済期間も長く設定できます。ただし、耐用年数を超えてアパートローンの返済期間を定めることはできないため、注意してください。

また、アパートローンの金利は金融機関によって異なります。返済期間が長くなる場合は、できるだけ金利の低い金融機関でアパートローンが組めると良いでしょう。

金融機関別 アパートローン金利の目安

| 金融機関 | 金利の目安 |

|---|---|

| 都市銀行 | 1~2% |

| 地方銀行 | 1~4.5% |

| 信用金庫・信用組合 | 2%台 |

| 日本政策金融公庫 | 1.2~2% |

| ノンバンク | 3~4.5% |

アパートローンについては、以下の記事でも詳しくご紹介しています。

3-2.利回り

アパート経営における利回りは、一般的に3~5%といわれています。4階建てアパートではどのくらいの利回りなのか解説しましょう。

まず簡単に計算できるのが、「表面利回り」です。以下の計算式で求められます。

表面利回り=年間賃料収入÷投資額(アパート本体価額)

満室時の年間賃貸収入を、建物に投資した額(アパート本体価額)で割ると、表面利回りとなります。

ただし、表面利回りでは年間の支出額が考慮されていないため、実際の収益率とは異なります。あくまで参考程度に考えましょう。

アパートの収益率をより正確に把握できるのは「実質利回り」(NOI利回り)です。国際的に投資家が用いる標準的な利回りが実質利回りで、アパート経営では5%〜が理想的な利回りです。

先にご紹介したアパートローンの金利相場が一般的に1%〜4.5%なので、実質利回りが5%を上回っていれば、経営的に余裕が出てくるでしょう。

実質利回りは、以下の計算式で求めます。

実質利回り(NOI利回り)=年間純利益(NOI)÷投資額(アパート本体価額)

実質利回りの計算では、まず年間純利益(NOI:Net Operating Income)を求めます。年間純利益は、年間賃貸収入から以下の支出を差し引いて算出します。

【年間純利益(NOI)を求めるときに差し引く支出】

- 固定資産税および都市計画税

- 損害保険料(火災保険等)

- 管理委託料(管理会社へ支払う管理料)

- 軽微な修繕費(クロスの張替え費用や空室対策費用等)

- 入居者募集費用(仲介手数料)

ここで注意しなければならないのは、年間賃貸収入からすべての支出を差し引くのではないという点です。本来支出とされる「借入金の返済額」や「減価償却費」、「大規模修繕費」などは含んでいません。年間純利益(NOI)の算出で差し引く支出は、賃貸収入の15%~30%が一般的です。

また、利回りは地域などの条件によっても変わってきます。

以下は、不動産の市場調査による主な都市別の「期待利回り」の相場です。

主な都市別の期待利回り相場

| 主な都市 | ワンルーム | ファミリー向け |

|---|---|---|

| 東京 城南地区(目黒・世田谷) | 3.8% | 3.8% |

| 東京 城東地区(墨田・江東) | 4.0% | 4.0% |

| 札幌 | 5.0% | 5.0% |

| 仙台 | 5.0% | 5.1% |

| さいたま | 4.6% | 4.6% |

| 千葉 | 4.7% | 4.8% |

| 横浜 | 4.4% | 4.4% |

| 名古屋 | 4.5% | 4.6% |

| 京都 | 4.7% | 4.8% |

| 大阪 | 4.4% | 4.4% |

| 神戸 | 4.8% | 4.9% |

| 広島 | 5.2% | 5.2% |

| 福岡 | 4.6% | 4.6% |

出典:日本不動産研究所|第49回不動産投資家調査(2023年10月現在)(PDF)

※すべての建築構造を含めた数値

主な都市の期待利回り相場が、ワンルームとファミリー向けの間取り別に分かります。

なお、期待利回りは不動産投資市場での期待値なので、実際の利回りとは異なります。やはりあくまで目安にしておくと良いでしょう。

利回りについては、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

3-3.【4階建てアパート】の収益シミュレーション

それでは、4階建てアパート建築ではどのくらいの利回りが期待できるのか、シミュレーションしてみましょう。

ここでは、単身者向けとファミリー向けのタイプ別に、4階建てアパートの利回りをシミュレーションした例をご紹介します。

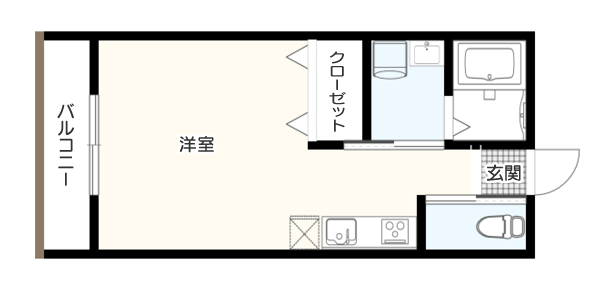

3-3-1. 単身者向けアパートの場合

単身者向けの重量鉄骨造4階建てアパートのシミュレーション例です。1階に店舗テナントが入る想定です。

<設定条件>

- 重量鉄骨造4階建て

- 専有面積26平米、延べ床面積132坪の場合

- 1R×12戸+1F店舗

- 坪単価100万円

- 家賃7万円/戸+店舗35万円

- 諸経費率20% ※年間純利益(NOI)を求めるときに差し引く支出

<利回りシミュレーション>

- 本体工事費等

132坪×100万円=1億3,200万円 - 付帯工事費

1億3,200万円×20%=2,640万円 - 諸費用

1億3,200万円×10%=1,320万円

※建物費総計

1億3,200万円+2,640万円+1,320万円=1億7,160万円

- 家賃収入

7万円×12戸×12ヶ月=1,008万円 - 店舗貸収入

35万円×12ヶ月=420万円 - 賃貸収入

1,008万円+420万円=1,428万円 - 経費 ※諸経費率20%

1,428万円×20%=285万6,000円 - 年間純利益(NOI)

1,428万円-285万6,000円=1,194万4,000円

※実質利回り(NOI利回り)

1,194万4,000円÷1億7,160万円=約6.96%

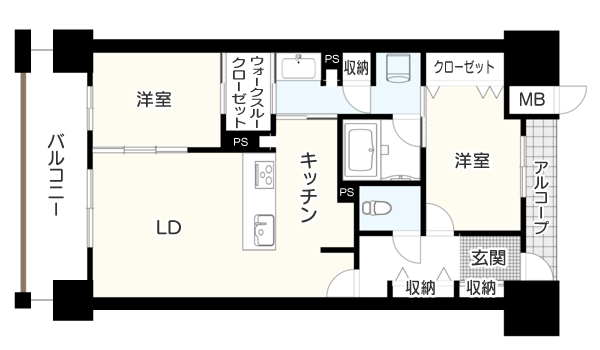

3-3-2. ファミリー向けアパートの場合

ファミリー向けでは間取りも広くなるため、鉄筋コンクリート造で4階建てアパートをシミュレーションした例です。

<設定条件>

- 鉄筋コンクリート造4階建て

- 専有面積60平米、延べ床面積300坪の場合

- 2LDK×16戸

- 坪単価110万円

- 家賃15万円

- 諸経費率20% ※年間純利益(NOI)を求めるときに差し引く支出

<利回りシミュレーション>

- 本体工事費等

300坪×110万円=3億3,000万円 - 付帯工事費

3億3,000万円×20%=6,600万円 - 諸費用

3億3,000万円×10%=3,300万円

※建物費総計

3億3,000万円+6,600万円+3,300万円=4億2,900万円

- 家賃収入

15万円×16戸×12ヶ月=2,880万円 - 経費 ※諸経費率20%

2,880万円×20%=576万円 - 年間純利益(NOI)

2,880万円-576万円=2,304万円

※実質利回り(NOI利回り)

2,304万円÷4億2,900万円=約5.37%

以下の記事では、4階建て&5階建てマンションについて、詳しく解説しています。併せてご覧ください。

4.【4階建てアパート】のメリット

4階建てアパートには、2~3階建てや5階建てのアパートとは違ったメリットとデメリットがあります。

まず、4階建てアパートのメリットについて整理しておきましょう。以下のポイントとなります。

- 土地が狭くても賃貸物件が増やせる

- オフィスや店舗にも利用できる

- 賃貸併用住宅としても利用可能

4-1.土地が狭くても賃貸物件が増やせる

4階建てアパートは、土地が狭くても賃貸部分を増やせるのが最大のメリットです。

土地が狭ければ、4階建てアパートを建てることは難しくなりますが、容積率が150%以上あれば、4階建てにして収益性の高いアパートを建てることもできます。

4-2.オフィスや店舗にも利用できる

4階建てアパートでは、1階部分をテナントにすることができれば、店舗やオフィスを入れて、より効率的に収益をあげることも可能です。

テナントに入る店舗やオフィスは、個人向けの賃貸物件に比べて賃貸料も高く、入れ替わりも少ないため、長期にわたって安定的に収益を上げられる期待が持てます。

立地条件や周辺のニーズによって、店舗やオフィスの入れるアパートにできたり、あるいはテナントを持たないアパートにしたりすることもできるので、アパート経営の幅が広がります。

なお、活用方法に迷う場合は、計画段階でアパートメーカーや建築会社に相談して決めと良いでしょう。

4-3.賃貸併用住宅としても利用可能

4階建てアパートは、賃貸併用住宅として利用することも可能です。

例えば、一番上の4階をペントハウスにしてオーナーが自宅として居住しながら、1階~3階を賃貸物件として貸し出すことができます。

あるいは、親子二世帯の併用住宅として設計しながら、将来的にはどちらかの住居スペースを賃貸に貸し出せるように想定することも可能です。

どちらの場合も、オーナー自身の将来とともに、賃貸経営の収支計画をシミュレーションすると良いでしょう。

「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求サービスなら、あなたの所有する土地に合った建築プランを複数の優良企業にまとめて依頼できます。ぜひご活用ください。

5.【4階建てアパート】のデメリット

4階建てアパートのデメリットは、以下のポイントとなります。

- 建築コストが高くなる

- 賃貸併用住宅は低金利ローンが利用できない場合も

- 「消費税課税業者」となる場合も

5-1.建築コストが高くなる

4階建てアパートは、2階建てや3階建てのアパートと比べて、建物の規模が大きくなります。その分、建築コストも高くなるのがデメリットです。

アパートローンの借入額も増えるので、収支のシミュレーションが重要となります。

また、空室リスクも増えるので、地域の賃貸ニーズをしっかりリサーチし、対策を打てるように検討しておくことが大切です。

やはり、アパートメーカーや建築会社の専門家と事前に相談することをおすすめします。

5-2. 賃貸併用住宅は低金利ローンが利用できない場合も

賃貸併用住宅や二世帯併用住宅としても利用できるのが、4階建てアパートのメリットです。しかし、賃貸併用住宅の場合、低金利の住宅ローンを利用できない場合もあるので、注意が必要です。

低金利の住宅ローンでは、「住宅部分の延べ床面積が総床面積の50%以上」というのが条件である場合が多く、4階建てアパートではクリアすることが難しいかもしれません。

その場合は、通常の事業用途のローンを利用する必要がありますが、住宅ローンよりも審査が厳しく、金利も高くなります。

5-3. 「消費税課税業者」となる場合も

4階建てアパートは、2階建てや3階建てのアパートよりも賃貸部分が多くなります。その分、収益が増えるメリットがある反面、逆に税金がかかる場合もあります。

課税収入が年間1000万円を超えると「消費税課税業者」となるため、消費税を納める義務が生じます。消費税を納めることで、3階建てアパートよりも4階建てアパートよりも利益が少なくなる場合もあります。

そのため、住宅部分が非課税となる賃貸併用住宅とするなど、消費税の対策も事前にシミュレーションしておきましょう。

6.【4階建てアパート】の建築を相談するなら

4階建てアパートを建築して賃貸経営を成功させるには、パートナーとして安心して相談できるアパートメーカーや建築会社を選ぶことが大切です。

「HOME4U 土地活用」では、アパートメーカーや建築会社をご紹介しています。土地の情報を入力することで、土地活用プランを複数社へ一括で請求できます。ぜひご利用ください。

会社があります!

4階建てアパートのメリットには、以下の点が挙げられます。

- 土地が狭くても賃貸物件が増やせる

- オフィスや店舗にも利用できる

- 賃貸併用住宅としても利用可能

詳しくは「4階建てアパートのメリット」をご一読ください。

4階建てアパートのデメリットには、以下の点が挙げられます。

- 建築コストが高くなる

- 賃貸併用住宅は低金利ローンが利用できない場合もある

- 「消費税課税業者」となる場合もある

詳しくは「4階建てアパートのデメリット」をご一読ください。

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)