相続は段取りが半分以上といっても過言ではありません。こちらの記事を読み土地・不動産相続の流れをつかんでいくことで、実際にあなたが相続手続きをする際にも落ち着いて対処することができます。

無料大手企業最大10社が

「収益最大化プラン」を

ご提案いたします!

あなたの土地・ご希望に合った

複数プランをまとめて比較!

アパート・マンションや駐車場などの

土地の有効活用をお考えの方はこちら

1.土地・不動産相続に必要な手続きを3分でチェック!

土地・不動産相続においてやるべきことは多くあります。

やるべきことを、優先度別に表にすると次のようになります。

土地・不動産相続でやるべき事 優先度順一覧

| 1. 今すぐやるべきこと |

|

| 2. 早期に始めたほうがよいこと |

|

| 3. 随時行うべきもの |

- 遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)

- 必要書類の取得

|

ひとつずつ解説します。

1-1.【図解】実家を相続したときの手続きの流れ

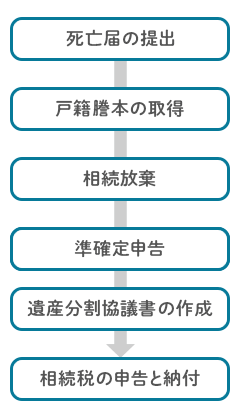

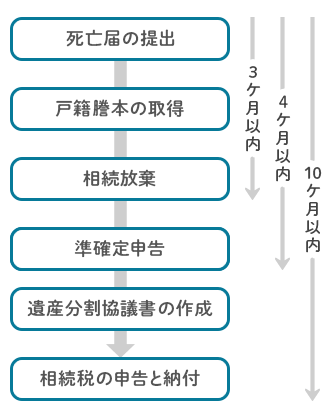

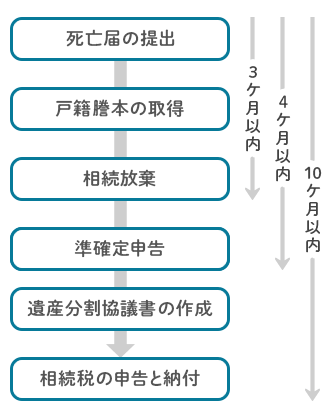

まずは、土地・不動産の相続でどのような手続きが発生し、どのような流れで進めるのかを確認します。以下は必要な手続きのフロー図です。

図 相続手続きの進め方

相続が発生したとき、1つ目に相続税にかかわる期限が訪れるのは相続放棄の期限です。相続放棄とは、相続の権利を全て放棄することを指します。

「相続放棄の期限は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です。

2つ目に訪れる期限は準確定申告となります。

準確定申告とは、被相続人(他界した人)が他界した年の1月1日から他界した日までの所得の確定申告のことです。被相続人がアパート経営や個人事業等を行っており、確定申告をしていた場合に行う必要があります。

「準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。」

3つ目に訪れる期限は相続税の申告と納付です。

「相続税の納税義務のある人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行う必要があります。」

1-2.その時あなたは何をするべきなのか?

手続きを進めるには準備が必要です。相続が発生したら以下のことを進めます。

- 遺言書の有無の確認

- 遺産や債務の把握

- 相続人の確認(戸籍謄本の取得)

- 必要書類の取得

死亡届を出した後、真っ先にするのは遺言書の有無の確認です。

遺言書が残されている場合とそうでない場合ではこの後の手続きも変わってきます。

遺言書が用意されていない場合は、法定相続にのっとらなければなりません。

法定相続人、法定相続分に関しては「2.【図解】法定相続人とは?誰がいくらもらえるか」で解説します。

1-3.不動産相続は書類に始まって書類に終わる

土地・不動産相続では、何をするにあたっても書類が必要になってきます。

まず、誰が相続人としての権利を有しているのかを確定させるために、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。

被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますから、転居を繰り返していたような場合は集めるのに時間が掛かる場合があります。

その他に不動産相続で必要となる主な書類をまとめて紹介します。

不動産相続で必要となる主な書類(遺言書が無い場合)

- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)

- 相続人全員の印鑑証明書

- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)

- 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

- 遺産分割協議書

- 不動産の登記事項証明書

- 不動産を相続する相続人の住民票

- 不動産の固定資産評価証明書

不動産相続の手続きのほとんどが、書類をそろえることといっても過言ではありませんので、書類さえそろってしまえば相続手続きのゴールが見えてきます。

上記の書類がすべて入手出来たら、不動産登記の変更を法務局に申請します。

不動産登記には専用の申請書が必要です。

主な申請書の種類や作成方法については、以下の法務局ホームページをご確認ください。

参考:法務局HP「不動産登記の申請書様式について」

また、申請先の各法務局の所在地は、以下の法務局の専用ページをご確認ください。

参考:法務局HP「管轄のご案内」

1-4.遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書については、相続人自ら作成することもできますが、不安な場合は司法書士に依頼するのが確実です。

専門的な知識のない方が相続関係書類をいきなり100点満点でそろえるのは、少し難しいかもしれません。

なお、遺産分割協議書では、相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要になります。

2.【図解】法定相続人とは?誰がいくらもらえるか

この章では、「誰にどれくらいの相続の権利があるのか」を知るために、イラストも使いながら「法定相続人と法定相続分」について解説します。

法定相続分とは、誰がいくらもらえるかの分配率のことです。

配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人です。

配偶者以外の相続人は、下表のように順位が定められています。

法定相続人順位 一覧

| 順位 |

親族 |

| 第1順位 |

子またはその代襲相続人(孫) |

| 第2順位 |

直系尊属(父母) |

| 第3順位 |

兄弟姉妹又はその代襲相続人(甥・姪) |

法定相続人と、その法定相続分の関係は以下の通りです。

法定相続分 一覧

| 法定相続人 |

法定相続分 |

| 配偶者と子供の場合 |

配偶者2/3、直系尊属1/3 |

| 配偶者と直系尊属 |

直系尊属(父母) |

| 配偶者と兄弟姉妹の場合 |

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |

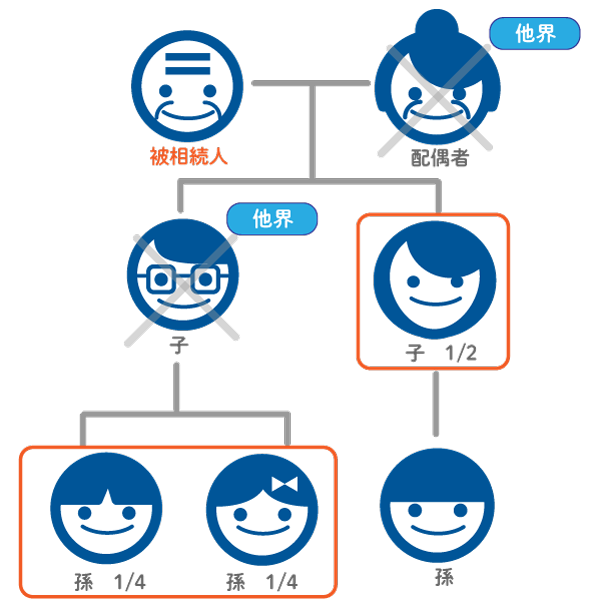

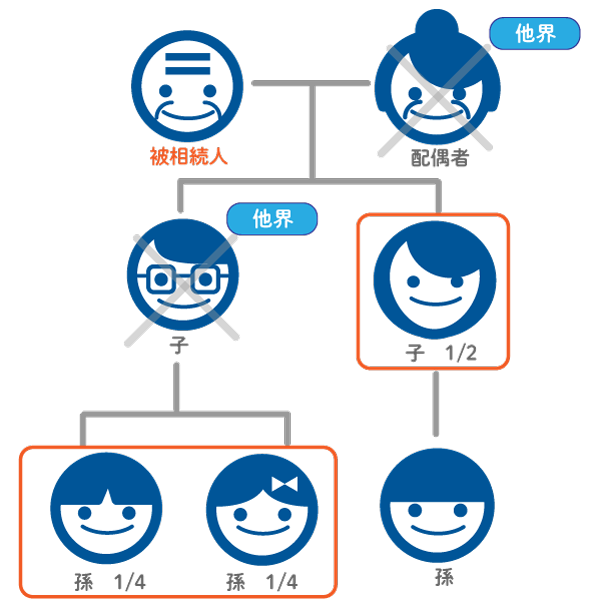

- 【第1順位:子】

-

子がいる場合は、そのまま子が第1順位の相続人となります。

子がすでに他界している場合には、子に変わって孫が相続人です。

孫もすでに他界している場合は、ひ孫が相続人となります。

孫やひ孫が相続することを「代襲相続」と呼ばれます。

下図のケースでは、赤で囲まれた人が相続人です。

図 代襲相続 事例

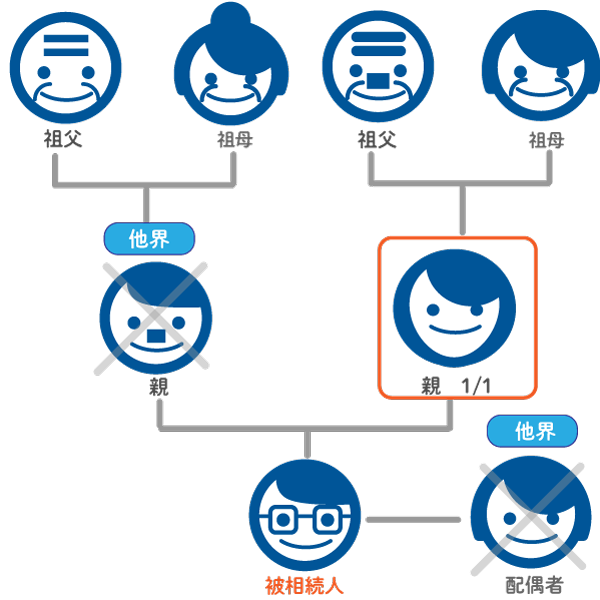

- 【第2順位:直系尊属】

-

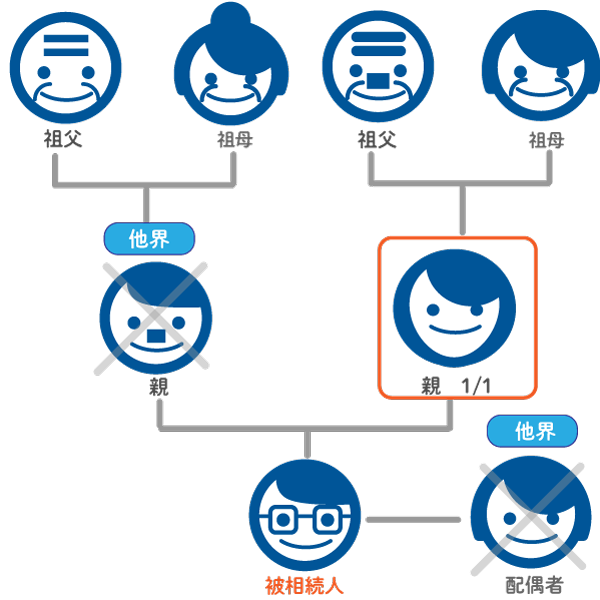

被相続人に子や孫などの第1順位の相続人がいない場合、第2順位である被相続人の直系尊属(親・祖父母)が相続人となります。

親が健在の場合には親が相続人となり、親が他界している場合に祖父母がはじめて相続人となります。

下図のケースでは、赤で囲まれた人が相続人です。

図 直系尊属人による相続 事例

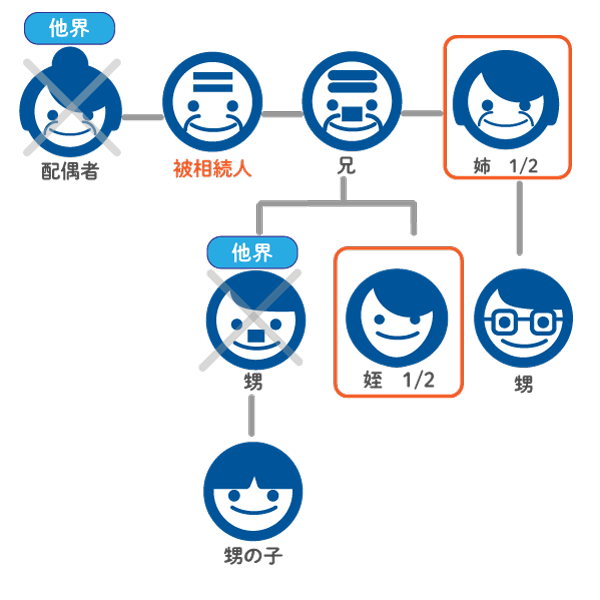

- 【第3順位:兄弟姉妹】

-

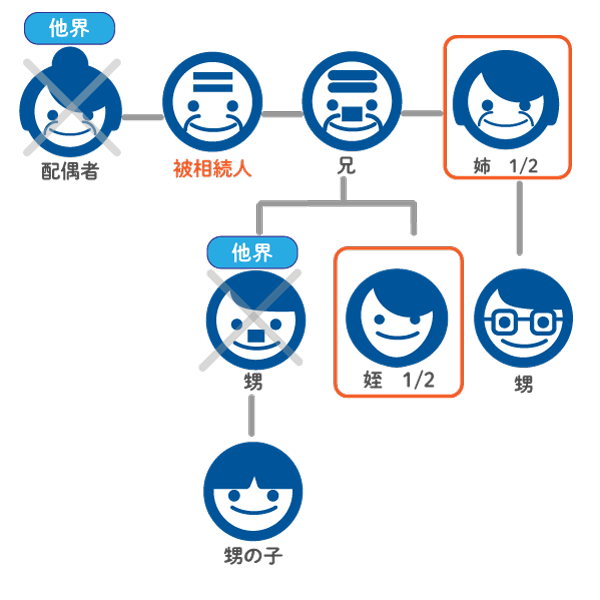

第1順位である子や孫など、または第2順位である直系尊属(親・祖父母)もいない場合、第3順位である被相続人の兄弟姉妹がはじめて相続人となります。

兄弟姉妹がすでに他界しており、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥や姪)がいる場合には、甥や姪が兄弟姉妹に変わって代襲相続します。

下図のケースでは、赤で囲まれた人が相続人です。

図 兄弟姉妹による相続 事例(コメント参照)

3.相続税は?登記費用は?不動産相続にまつわる費用も3分でチェック!

土地・不動産の相続手続きでは費用が発生します。

また、相続財産が基礎控除額を超えている場合、相続人には相続税の負担も課されます。

ここでは土地・不動産の相続で発生するお金の負担について解説します。

3-1.相続税

土地・不動産を相続するにあたって気になるのが相続税や、手続きにかかる費用のことではないでしょうか。

以前は相続税の対象になるのはほんの一部の人に限られるといわれており、実際に相続税が非課税の方が大半であったのは事実です。

しかし、平成27年に相続税法が改正され基礎控除の金額が40%も減額されたことから、相続税の申告対象の方も増加しました。

改正後の相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めることができます。

相続税の控除額の計算式

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

簡単な例でいうと、たとえば法定相続人が5人いた場合、3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円が相続税の基礎控除額となります。

改正前の基礎控除額は1億円でしたので、ずいぶんと控除額が減っています。

相続財産の相続税評価額の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の納税義務が生じます。相続税額の計算については、詳細は国税庁のホームページも併せてご確認ください。

※当記事ではリンクのみご紹介します。

国税庁「相続税の計算と税額控除」

また、相続税の計算方法については、こちらの記事でも解説しています。あわせてご参照ください。

3-2.相続税以外のお金の負担

相続税以外に必要なお金は次のようなものが挙げられます。

土地・不動産相続にまつわる主な費用と税金

- 登録免許税

- 戸籍謄本等書類の取得費用や郵送費用

- 司法書士報酬(手続き代行を依頼した場合)

これらの費用の合計は相続税評価額によって大きく変わってきますが、仮に評価額が3,000万円の不動産を相続した場合、おおむね20万円を少し超える程度が目安となります。

ちなみに登録免許税が発生する相続登記申請の手続きは、自分ですることもできますが専門的な知識も必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士へ支払う報酬の目安は5万円前後です。

相続登記について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご一読ください。

不動産を含め相続する資産が多く、相続税が発生しそう。今から節税は可能?

依頼する税理士によって相続税の額に差が出てしまうことをご存知ですか?

お医者さんに外科・内科医・皮膚科等と専門性があるように、税理士も法人税・所得税・相続税といった専門分野で分かれています。

経験が少ないと税理士であっても相続税の申告を間違う場合もあり、本来よりも高い金額を払わなくてはいけなくなってしまう可能性もあります。

相続税の節税や申告手続きでお困りの方は、豊富な実績の「相続税専門」税理士法人チェスターにご相談ください。

相続税が1円でも低くなるように、不動産(土地・建物)を始めすべての遺産の相続税評価や特例適用の判定し、申告において必要な業務を全て相続専門税理士法人の豊富な経験とノウハウで対応します。

電話で相談する 0120-195-350

「相続税専門」税理士法人チェスター 公式サイトで、さらに詳しい情報をご覧いただけます。

※外部サービス(税理士法人チェスター)のサイト・電話につながります。

※お電話での個別の税務相談は承っておりません。

4.土地・不動産を分割相続する4つの方法

相続人が複数いる場合は遺産分割が原則となりますが、相続財産が現金であれば分割して相続するのはそれほど複雑ではありません。

しかし不動産となると現金のように簡単に分けるわけにはいきませんので、なにかしらの方法を検討する必要があります。

不動産相続の際の遺産分割方法として主なものは

と言ったものを挙げられます。

この章では、土地・不動産の相続で問題化しやすい遺産分割について解説します。

4-1.遺産分割の仕組み

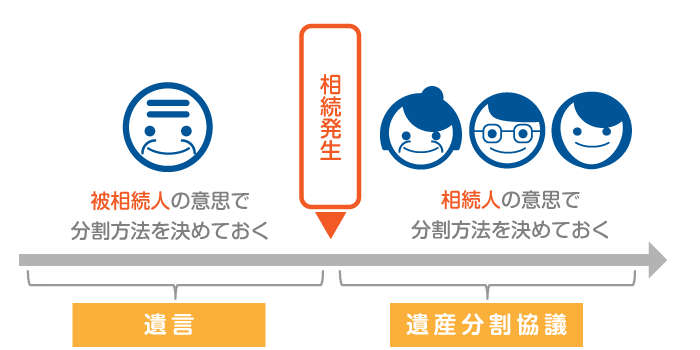

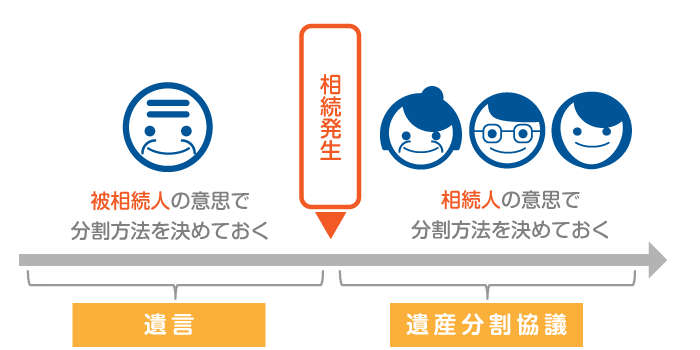

遺産の分割方法には、「遺言書による分割」と「遺産分割協議による分割」の2種類があります。

図 「遺言書による分割」と「遺産分割協議による分割」の概念図

遺言とは、決められた書式と保管方法によって被相続人が生前に相続後の遺産の分割方法などを指定する方法です。

遺産分割協議とは、相続後に相続人間で遺産の分割方法を決める話合いのことを指します。

4-1-1.遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺産は遺言書に基づいて分割することが原則です。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言 特徴一覧

| 自筆証書遺言 |

公正証書遺言 |

秘密証書遺言 |

| 被相続人が自筆で署名押印した遺言書 |

公証人とともに法律で定められた方式に従って作成された遺言書 |

被相続人自身が作成した遺言書を、内容を秘密にしたまま公証役場に存在認証してもらう遺言書 |

貸金庫

書斎

弁護士預け

法務局 等 |

原本は公証役場 |

貸金庫

書斎 等 |

検認は必要

(法務局保管は不要) |

検認は不要 |

検認は必要 |

遺言書は登記の名義変更をするための必要書類となります。

遺言により土地・不動産の名義変更を行う場合の必要書類は以下の通りです。

遺言による土地・不動産名義変更の必要書類 一覧

- 遺言証書

- 遺言者の他界事項の記載のある除籍謄本

- 遺言により相続する相続人の住民票

- 固定資産税評価証明書

- 受遺者の戸籍謄本

- 相続関係説明図(任意)

尚、遺言書と異なる分割を行いたい場合には、遺産分割協議によって分割をすることになります。

4-1-2.遺言書がない場合

遺言書がない場合または遺言書とは異なる分割を行いたい場合は、遺産分割協議によって分割方法を決めます。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要です。

遺産分割協議では、話し合いで決めた内容を最終的に「遺産分割協議書」という書類に記載します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。

遺産分割協議書も、名義変更をするための必要書類となります。

遺産分割協議により土地・不動産の名義を変更する場合の必要書類は以下の通りです。

遺産分割協議により土地・不動産の名義を変更の必要書類 一覧

- 遺産分割協議書(相続人全員自署・実印押印・印鑑証明書添付)

- 被相続人の10歳前後から他界に至るまでの継続した全ての戸籍謄本

- 被相続人の除住民票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票

- 固定資産税評価証明書

- 相続関係説明図(任意)

4-2.【遺産分割方法1】現物分割

現物分割は、土地・不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。

土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。しかし、もともと狭い土地では別の方法を検討するのが賢明です。

4-3.【遺産分割方法2】代償分割

代償分割は、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。

土地や不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。

4-4.【遺産分割方法3】換価分割

換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。

不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。不動産の買い手が見つかり、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢となるでしょう。

4-5.【遺産分割方法4】 共有

複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法もあります。

相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、検討できるでしょう。

ただし、後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由から、トラブルの元にもなりやすいという側面もあります。

無料大手企業最大10社が

「収益最大化プラン」を

ご提案いたします!

あなたの土地・ご希望に合った

複数プランをまとめて比較!

アパート・マンションや駐車場などの

土地の有効活用をお考えの方はこちら

5.土地のみを相続する場合のチェックポイント

この章では土地のみを相続する場合の進め方と注意点を紹介します。

土地のみの相続での注意点は

です。詳しく解説します。

5-1.土地相続の方法

土地のみを相続する場合は建物がない分、戸建て相続と比較すると、割合シンプルに考えることができます。

現物分割は土地を2筆にわけるといった方法で実現可能ですし、代償分割、換価分割、共有のいずれも基本的には相続人同意の上、選択することができます。ただし、土地相続ならではの注意事項もありますので、これから説明する注意点もしっかりとチェックするようにしてください。

5-2.土地相続における注意点

土地を相続する場合、いったん相続手続きを実行してしまいますと後からの変更が非常に難しくなることに気を付けなければなりません。一度土地を他人に売却してしまえば、後から買戻しをすることはほぼ不可能といってよいでしょう。また、土地の価格は驚くほどに変動する場合もあります。

代償分割で相続時に平等に分割したつもりでも、後から土地が思いのほか値上がりし、他の相続人に不満が生じるケースもあります。こうしたことに備えて、事前に相続人同士でしっかりと合意しておくことで余計なトラブルが回避できます。

5-3.土地にまつわる税金を把握しておく

土地を現物で相続した場合、相続した翌年からは、固定資産税がかかってくるということを忘れてはいけません。

相続税評価額が高い土地を相続した場合、毎年の固定資産税の負担も相応のものが待っています。現在の収入や土地活用などで固定資産税分を捻出できるかといったことを、相続前に検討しておく必要があるでしょう。

ちなみに小規模住宅用地の特例を受けられない更地の場合は課税標準額が固定資産税評価額の6分の1となる軽減措置がないために、住宅用地に比べて固定資産税額は高額です。

また、相続した土地を売却して譲渡益を得た場合、翌年度に譲渡所得税がかかります。譲渡所得税の計算式は以下の通りです。

譲渡所得=売却代金―(土地の取得費+土地の譲渡費用)

譲渡益が生じた場合は納税資金を準備しておかないと後で困ることになるので注意が必要です。

なお、相続した土地を、売却ではなくアパート・マンション経営や、駐車場経営等で活用することをお考えなら「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」がおすすめです。

「HOME4U 土地活用」は、 NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する、土地活用プランの一括請求サイトです。所有する土地の所在地や広さ、ご希望の土地活用方法など、簡単な入力をするだけで、土地活用の各ジャンルで強みを持つ実績豊富な大手企業最大10社に、まとめて土地活用の相談ができます。もちろん、どんな活用方法がその土地に適しているか判断がつかないという方も、複数の土地活用方法のプラン提案を受けることが可能です。

相続した土地を有効に活かすことで、安定的な収入を数十年に渡って得ることができます。まずは、あなたが相続した土地の収益の可能性を検討するために、土地活用の収益プランの提案を受けてみてはいかがでしょうか。

6.戸建て物件を相続する場合のチェックポイント

戸建て物件の相続の方法は、土地の上に建物が建っているため、土地の相続とは勝手が異なります。分割方法も現物分割はできません。

ここでは戸建て物件の相続の方法と注意点について解説します。

6-1.戸建て相続の方法

戸建て物件の分割相続の手法は、4章で紹介した4つの分割方法のうち、現物分割を除いた方法から選択することとなるでしょう。(もともと複数の建物が一つの土地に建っているなどという特異なケースを除きます。)

代償分割は親と子のうちの一人が同居している場合で、そのまま居住を続ける場合によく用いられます。小規模宅地の特例で相続税の軽減が図れるメリットもありますが、ほかの相続人に代償を支払う資金力が必要になります。

換価分割を選んだ場合は小規模宅地の特例を利用できずに譲渡所得税まで課せられてしまう可能性があるものの、売却金を分割しやすいというメリットがあります。

共有による相続は、その場は丸く収まりやすいかもしれませんが、後になってさらなる相続が発生した場合、権利関係が複雑化する懸念があります。

6-2.戸建て相続における注意点

戸建ての相続で、複数の相続人がいる場合は注意が必要です。戸建て物件の相続は、被相続人の存命中に納得のいく話し合いをしたうえで、遺言書を残してもらうことが理想でしょう。

また、場合によっては、必ずしも法定相続分にこだわらずに各相続人が納得のいく形で調整することも良い方法です。相続人の誰かが譲歩することで最適な戸建ての相続が実現する場合もあります。

さらに、民法の改正により2020年4月1日に「配偶者居住権」という新たな権利が創設されました。

配偶者居住権を利用すれば、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得可能です。配偶者の権利はかなり強化されますが、配偶者居住権を設定すると、不動産の価値が著しく下落する可能性もあります。

一般的な家庭(非嫡出子がいる、または前妻に子供がいる等のケース以外)の場合は配偶者居住権のデメリットを理解し、配偶者居住権を設定しないで遺産分割するとよいでしょう。

6-3. 戸建て物件の税金には特例がある

親が居住していた戸建て物件を相続した場合、とりあえず空き家としてそのままにしてしまうこともあるかもしれません。空き家の増加は社会問題として顕在化しつつあり、国としても空き家に対する措置を次々と実行しています。

管理不行き届きな空き家は「特定空き家」に指定され、助言や指導に従わずにいると住宅用地特例の対象から除外されてしまうこともあります。そうすると小規模住宅用地の特例がなくなるため、固定資産税が実質4倍程度に跳ね上がってしまいます。

こうした状況に陥ることを防ぐための措置も同時に実行に移されています。相続人が空き家物件を売却しやすいように空き家の譲渡所得に対し3,000万円が控除される措置です。

(2016年4月1日~2023年12月31日まで適用)相続後も一定期間放置してしまった場合には、特例を受けられなくなります。

7.マンションを相続する場合のチェックポイント

マンションを相続する場合は戸建て物件の相続の方法と同様の選択肢から分割方法を選びます。ただし、注意点は異なることに気を付けなければなりません。

なぜこの点に注意しなければならないのか、相続の方法を踏まえたうえで解説します。

7-1. マンション相続の方法

マンションの相続方法は戸建てと同じく、現物分割以外の方法から選ぶことになります。マンションの場合区分所有分の土地の権利は有しているものの、実質的に土地を活用することはできないのが土地、戸建てと大きく異なる点といえるでしょう。

7-2. マンション相続時の注意点

マンションの相続で少し気に掛けたほうがよいのは、築年数がかさむと思うような価格で賃貸もできなくなってしまう場合もあるということです。新築マンションの供給は続いており、中古マンションでは築年数が増すにつれ借り手を見つけるのも徐々に難しくなってきます。

修繕積立金や管理費の負担も考えますと、居住の予定が無い限りなるべく早い段階で賃貸にすることも検討したほうが良いかもしれません。

8.相続した土地・不動産はどうする?相続後の対策

相続した後の土地や不動産を放置すると以下のようなリスクがあります。

- 環境を悪化させるリスク

- 不法投棄と犯罪に使われるリスク

- 税金がかかり続けるリスク

どれも管理を怠ったことによって発生するリスクです。こうしたリスクを回避するためには、土地・不動産を活用するのが効果的です。ここでは相続後の土地・不動産の活用方法を紹介します。

8-1.建物をそのまま貸す、貸し続ける

親が住んでいた一戸建てが空き家になったら、そのまま賃貸することが考えられます。また、入居者のいるアパートやマンションを相続した場合は、そのまま貸し続けることで安定した副収入が得られるでしょう。

この方法であれば、大規模なリフォームや建て替えなどの費用もかからず、ローンを負担することもありません。

もし、空室があったり、管理会社の管理状態に不満があったりする場合には、管理会社を変更することを検討してもよいでしょう。

8-2.建物をリフォーム・リノベーションして貸す

そのままでは貸せない状況であれば、放置することなく物件をリフォームやリノベーションをして、賃貸に出すとよいでしょう。手を入れればまだ人が住める状態なら最新式の設備に入れ替えるなどのリフォームのみで貸し出せることもあります。

リフォームやリノベーションをする際は、どこまで費用をかけるかが重要です。その工事によってどの程度の賃料を得る見込みがあるのかを具体的にシミュレーションしてから、計画を進めなければなりません。

相続した賃貸アパートの活用法などについてはこちらで詳しく解説しています。

8-3.建物をトランクルームとして貸す

建物の条件によっては、トランクルームに転用する方法もあります。

居住用として貸すためには、少なくとも「人が住める」状態にしなければならず、いったん賃貸借契約を締結すると丁寧な管理が必要です。

トランクルームの場合、人が住める状態までの対応はいらず、管理が圧倒的に楽になります。

室内を細かくパーテーションなどで区切り、利用者ごとのスペースを作るなどの対応でトランクルームとして機能させることもできます。

8-4.更地を貸す

建物のない更地をそのまま貸す場合、駐車場のような自営での不動産経営をする方法と土地をそのまま貸し出して地代を得る方法とあります。

注意が必要なのは土地をそのまま貸すパターンです。借地権が設定され、賃借人が建物を所有することを目的に土地を借ります。その際、普通借地権で契約すると、賃借人の希望が通りやすく契約は更新され続ける恐れが出てきます。こうした賃貸人側の不都合を回避するためには、定期借地契約を選ぶことが重要です。

定期借地契約では、あらかじめ借地契約の期間を定めることによって、期限がきたら契約が終了します。定期借地契約でも一般定期借地契約と事業用定期借地契約があり、契約期間の設定が異なるため注意が必要です。

もう一つの土地の活用方法、駐車場経営について詳しくはこちらをご覧ください。

8-5.更地に建物を建築する

集客が見込める土地であれば、アパートやマンションを建築して賃貸経営をする活用方法があります。収益性が高く、固定資産税などの節税対策にもっとも効果的な方法です。

ただし、建物を建てるための資金が必要になります。多くのケースでアパートローンを組むことになるでしょう。

ローンを利用する場合、キャッシュフローには注意が必要です。家賃収入から経費やローン負担、税金などを差し引いたキャッシュフロー、つまり手残りがいくらかをしっかり試算してなければなりません。

その他の空き地を生かす方法については以下の記事で紹介しています。

8-5.自己資金がない場合は等価交換も検討

土地を所有していたら「等価交換」という方法を選べることもあります。等価交換とは、土地の一部または全部をデベロッパーなどに売却し、その土地上に建築された建物の一部を土地の価格に応じた区分所有権として取得する方法です。

等価交換のメリットはローンを組まずとも収益を生み出す建物の所有権を得られることです。また、立体買換えの特例を利用すれば譲渡取得税の支払いを繰り延べられます。ただし、減価償却費が低くなるので、所得税の節税効果は限定的です。

また、土地の売却が前提のため、相続した資産を失うことになります。

等価交換の利用については、以下の記事でも詳しく紹介していますので、併せて参考にしてください。

9.相続が関係する土地・不動産について相談できる土地活用会社の選び方

土地・不動産の相続で問題化しやすいのは、「期限内に手続きを終えられるか」と「相続財産の分割方法」の2つです。ここでもう一度記事の内容を振り返ります。

- 相続が発生したらまずは死亡届を提出し、遺言書の有無を確認する

- 土地・不動産相続は用意すべき書類がたくさんある

- 税制改正で相続税課税対象者が増えていることに注意

- 相続税以外にも登記費用などが必要

- 土地・不動産分割相続には主に4つの方法がある

- 事前の準備で極力相続トラブルを回避できることもある

- マンションは相続後の早い段階で手を打つことが大切

以上のようなことを、事前にしっかりと理解しておくことで、はじめての不動産相続であっても、落ち着いて対処できるようになります。

土地や不動産の相続税対策は、事前に進めておくと安心です。土地活用は相続税の税金対策として非常に有効で、現金納付が原則の相続税の納税対策にもなります。しかし、土地活用はさまざまな種類があり、一般の方が一人で検討するのは難しいでしょう。そこで利用したいのが「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」です。「HOME4U 土地活用」は厳選された土地活用関連企業の最大10社から一括プラン請求できます。

相続には専門の知識が必要です。相談先を選ぶ際には

といった視点をもって、吟味することをおススメします。

この記事のポイント まとめ

不動産相続で必要な手続きとは?

相続税の計算方法は?

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の式で計算されます。

詳細は「相続税」をご一読ください。

土地・不動産を分割相続する方法は?

土地・不動産を相続するときの注意点は?

「相続税専門」税理士法人チェスターでは、

相続税の申告を専門とする税理士が、お客様のニーズに応じた相続税申告をお手伝いします。

- 豊富な相続税申告実績累計4000件以上

登録税理士一人当たりの年間担当件数が約30件弱。税理士業界の中でトップクラスの実績です。

- 相続税申告報酬・費用は業界最低水準

安心で低価格の相続税申告報酬を設定。事前説明のない報酬は一切ありません。

- 全ての相続手続きにワンストップ対応

遺産相続手続き(遺産の調査・把握・分配や税務申告など)は、専門的な知識と多くの時間を要する作業。チェスターグループ内に在籍する司法書士と税理士が面倒で複雑な遺産整理手続きを全面的にサポートします。

- 初回面談相談は無料、土曜・夜間の相談も対応

面談では、遺産の概要や評価額、お困りの点についてお伺いし、今後の対応策や進め方に関してご提案。相続税申告報酬のお見積りをご提示します。

電話で相談する 0120-195-350

「相続税専門」税理士法人チェスター 公式サイトからもお問い合わせいただけます。

※外部サービス(税理士法人チェスター)のサイト・電話につながります。

※お電話での個別の税務相談は承っておりません。

土地活用の相談先を探すなら一度の入力で複数の大手企業へ一括プラン請求!

土地活用の相談先は「建築会社」「ハウスメーカー」「専門業者」など色々あって、どこに相談したら良いか、迷うものです。

それに、あなたの土地にはどんな活用法が向いているのかも、自分ではなかなかわからないですよね。わからないからといって、もしも一社にしか相談しなかったら…

- 他社ではもっと高収益なプランがあるかもしれないのに、見落としてしまうかもしれません

- その土地に適していないプランで活用を始めてしまうリスクがあり、後になって失敗してしまう可能性があります

つまり失敗しないためには、できるだけ多くの相談先を見つけ、たくさんのプランを比較してから決めることがとても重要です!

「HOME4U土地活用」なら、土地活用したいエリアなど簡単な項目を入力するだけで、複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、収益を最大化するためのプランを見つけることができます。

しかも「HOME4U土地活用」は

- 信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!

- NTTデータグループの「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があるので、安心してご利用頂けます

ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!

カンタン60秒入力 土地の情報を入力するだけ!

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)