相続登記の登録免許税は「固定資産税評価額に0.4%を乗じたもの」となります。

そのほか相続登記の費用には、司法書士手数料、戸籍謄本の取得費用、遺産分割協議書等の書類の作成費用が必要です。

また、相続登記は自分で行うこともできますが、ケースによっては司法書士などの専門家に依頼した方が良い場合もあります。

では、相続登記費用は合計どれくらいかかるのでしょうか?

そこでこの記事では「相続登記費用」について解説します。

この記事をお読みいただければ、相続登記費用、相続のパターン別の必要となる書類、自分で相続登記を行う場合の注意点、専門家に相続登記を依頼した方が良いケース等についての知識が得られます。

ぜひ最後までおつきあいいただき、スムーズな相続登記のためにお役立てください。

「土地活用を検討しているけれど、難しい話をたくさん読むのは苦手」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、「

HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を使って

複数の企業から活用プランの提案を受けてみることをおススメします。

NTTデータグループが運営する「

HOME4U 土地活用」は、

実績豊富な多数の大手企業と提携しています。優良な企業のさまざまな提案を受けられるので、初期費用だけでなく、

ランニングコストや将来の収益性などをしっかり比較した上で活用プランを選択できるのが

最大のメリットです。

土地活用のプロが作る渾身の活用プランを、ぜひ比較してみてください。

この記事の執筆者

竹内 英二

不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

(株)グロープロフィット

1.相続登記の費用

まずはじめに、相続登記に必要となる費用は以下の(1)~(4)で、遺言書を作成する場合に(※)が追加となります。

| 費用項目 |

費用の目安 |

備考 |

| (1)登録免許税 |

固定資産税評価額 × 0.4% |

|

| (2)司法書士手数料 |

6万円~7万円程度 |

相続登記を司法書士に依頼する場合に必要 |

| (3)必要書類の取得費用 |

1-3.必要書類の取得費用 参照 |

|

| (4)遺産分割協議書 |

遺産総額の0.3%~1%程度 |

遺産分割による相続時に必要 |

| (※)遺言書の作成費用 |

(コラム)~遺言書の作成費用~ 参照 |

遺言による相続の場合に必要 |

では、それぞれについて詳しく解説していきます。

1-1.登録免許税

相続登記では、登録免許税が生じます。

相続を原因とする名義変更の登録免許税の計算式は以下の通りです。

固定資産税評価額が1,000万円の土地なら4万円が必要です。

登録免許税は、名義変更の手続きをする際、法務局に支払います。

2020年7月現在では、まだ相続登記は法律上の義務ではありません。

ただし、この時点で国会では所有者不明土地対策の一環として相続登記が義務化されることが審議中となっています。

所有者不明土地とは、相続登記が未登記のままであることが原因で、所有者が分からなくなってしまっている土地のことです。

所有者不明土地の総面積は、なんと九州以上の広さにもなると言われています。

相続登記の義務化については、2020年秋の臨時国会に法案が提出される予定ですので、早ければ2021年頃には義務化される見通しとなっています。

義務化になった際、気になるのは「登録免許税が下がるか?」という部分ですが、登録免許税の軽減は2020年7月の時点では今のところ未定です。

1-2.司法書士手数料

相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士手数料が必要です。

司法書士連合会による報酬アンケート結果(2018年1月実施)によると、相続の所有権移転登記の司法書士手数料は下表のようになっています。

司法書士連合会による報酬アンケート結果(2018年1月実施)によると、相続の所有権移転登記の司法書士手数料は下表のようになっています。

| 地区 |

低額者10%の平均 |

全体の平均値 |

高額者10%の平均 |

| 北海道地区 |

28,320円 |

60,983円 |

97,843円 |

| 東北地区 |

35,457円 |

60,667円 |

99,733円 |

| 関東地区 |

39,212円 |

65,800円 |

103,350円 |

| 中部地区 |

37,949円 |

63,470円 |

116,580円 |

| 近畿地区 |

45,842円 |

78,326円 |

118,734円 |

| 中国地区 |

37,037円 |

65,670円 |

111,096円 |

| 九州地区 |

38,021円 |

62,281円 |

96,892円 |

相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)の所有権移転登記手続の代理業務を受任し,戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合、全国的に見て、概ね6万円~7万円程度が相場となっています。

1-3.必要書類の取得費用

相続登記にあたっては、各種必要書類の取得費用も生じます。

必要書類の一般的な取得費用は以下の通りです。

| 必要書類 |

費用

|

| 不動産の登記事項証明書 |

1通600円 |

| 戸籍謄本 |

1通450円 |

| 不動産の登記事項証明書 |

1通450円 |

| 除籍謄本 |

1通750円 |

| 住民票の除票 |

1通300円 |

| 住民票 |

1通300円 |

| 固定資産評価証明書 |

1件400円(2件目以降1件100円) |

| 印鑑証明書(遺産分割協議書添付用) |

1通300円 |

1-4.遺産分割協議書の作成費用

遺産分割による相続を行う場合、遺産分割協議書は司法書士や弁護士、行政書士等の専門家に作成してもらうことが一般的です。

遺産分割協議書の作成目安は、概ね遺産総額の0.3%~1%程度となります。

パーセンテージの割合は、遺産総額が小さいほど大きくなります。

遺産総額が1,000万円未満であれば5万円~10万円ですので、0.5%~1%程度です。

一方で遺産総額が1億円未満なら30万円程度ですので、0.3%となります。

その他、相続人調査や相続財産調査等のサービスを付加すると金額が加算されるイメージです。

~遺言書の作成費用~

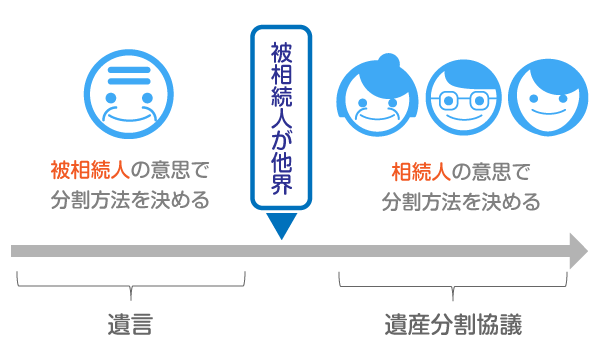

遺言による相続の場合は、被相続人(他界した人)が遺言書を作成する必要があります。

公正証書遺言を作成する場合、公証人に対して作成手数料を支払います。

公正証書遺言の作成手数料は、相続財産の価額等により定められているのが一般的です。

参考までに財産の価額に対する手数料は下表の通りです。

| 目的財産の価額 |

手数料の額

|

| 100万円以下 |

5,000円 |

| 100万円超~200万円以下 |

7,000円 |

| 200万円超~500万円以下 |

11,000円 |

| 500万円超~1,000万円以下 |

17,000円 |

| 1,000万円超~3,000万円以下 |

23,000円 |

| 3,000万円超~5,000万円以下 |

29,000円 |

| 5,000万円超~1億円以下 |

43,000円 |

| 1億円超~3億円以下 |

43,000円に5,000万円までごと13,000円を加算 |

| 3億円超~10億円以下 |

95,000円に5,000万円までごと11,000円を加算 |

| 10億円超 |

249,000円に5,000万円までごと18,000円を加算 |

遺言書の作成枚数によっては金額が加算されることもあります。

金額は、遺産分割協議書よりも遺言書の方が安い傾向にあります。

もしまだ相続前であれば、コスト面や、遺産分割協議で揉める可能性を防ぐ対策も考慮し、生前に遺言書を作成することをおススメします。

2.相続登記の3つのパターン

この記事をご覧になっている方の多くが、「費用」について高い関心をお持ちであろうと思われたので、まず1章で費用の目安をご紹介しましたが、そもそも相続登記には次の3つのパターンがあり、それぞれのパターンで費用項目が変わってきます。

(1)法定相続

(2)遺産分割による相続

(3)遺言による相続

これからひとつずつ説明していきますので、より具体的に費用項目を把握するために、ご自身がどの相続のパターンかご確認ください。

すでにどのパターンかおわかりの方は、「3.相続登記に必要な書類」へお進みください。

2-1.法定相続

法定相続とは法律で定められた割合(法定相続割合)で遺産を相続する方法です。

民法で定められている相続人のことを法定相続人と呼びます。

まず、配偶者は必ず相続人となります。

配偶者以外の相続人については、相続人となる順位が定められています。

| 順位 |

親族 |

| 第1順位 |

子またはその代襲相続人(孫) |

| 第2順位 |

直系尊属(父母) |

| 第3順位 |

兄弟姉妹又はその代襲相続人(甥・姪) |

それぞれの法定相続割合は、以下のようになります。

| 故人との関係 |

配偶者 |

子供 |

直系尊属 |

兄弟姉妹 |

| 配偶者と子供 |

1/2 |

1/2 |

― |

― |

| 配偶者と故人の直系尊属 |

2/3 |

― |

1/3 |

― |

| 配偶者と故人の兄弟姉妹 |

3/4 |

― |

― |

1/4 |

| 配偶者だけ |

全て |

― |

― |

― |

| 子供だけ |

― |

全て |

― |

― |

| 両親だけ |

― |

― |

全て |

― |

| 兄弟姉妹だけ |

― |

― |

― |

全て |

出典:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

例えば、相続人が「配偶者と2人の子供」のケースでは、まず配偶者が50%の遺産を相続します。

残りの50%を子供が相続することになりますが、子供が2人いるためそれぞれ25%ずつ相続することになります。

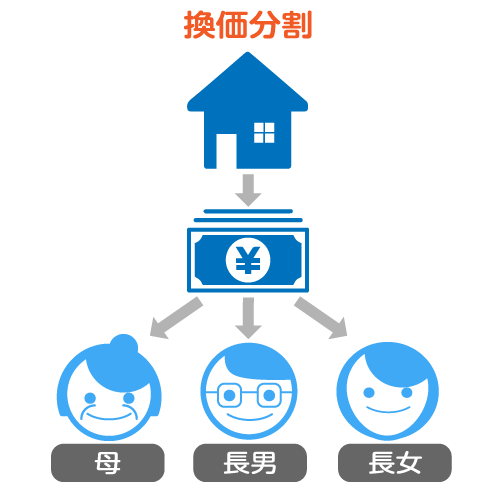

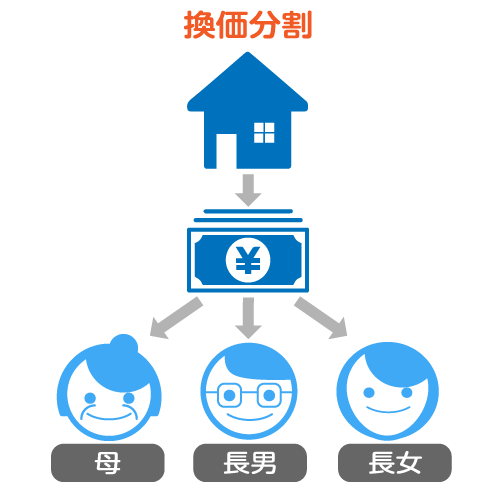

法定相続による登記移転は、主に換価分割を行う際に行います。

換価分割とは、遺産を売却してそこで得た現金を相続人同士で配分する方法です。

換価分割は、分けにくい不動産を現金に換えることで、法定相続割合で平等に遺産を分けることができるというメリットがあります。

2-2.遺産分割による相続

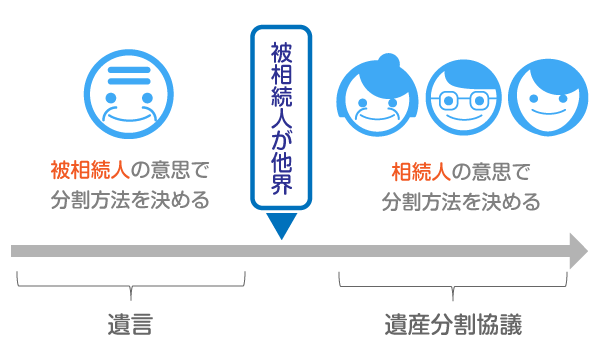

遺産分割による相続とは、遺産分割協議を行って遺産を分割する方法のことを指します。

遺産分割協議とは、相続後に相続人同士が話し合いによって遺産の分け方を決めることです。

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要であり、最終的に遺産分割協議書と呼ばれる書面を作成します。

遺産分割協議書は、相続人全員の実印と署名が必要です。

遺産分割協議による相続登記では、「遺産分割協議書」が必要書類となる点がポイントとなります。

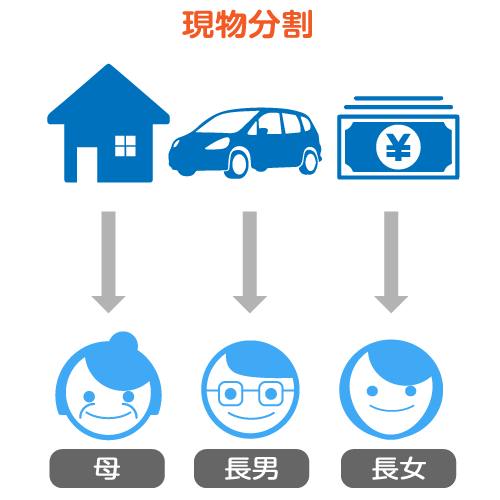

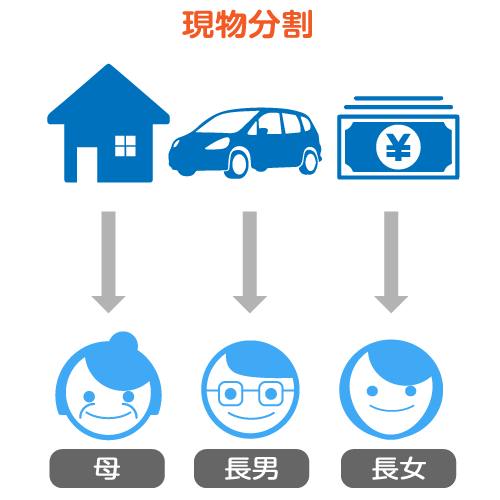

遺産分割による相続は、主に現物分割のために行うのが一般的です。

現物分割とは、被相続人(他界した人)の現金や車、マンションなどの財産を現物でそれぞれの相続人に分ける分割方法です。

遺産分割による相続は、不動産を単独所有にすることができるため、引き継いだ相続人の単独意思だけで売却や土地活用ができるというメリットがあります。

相続した土地でマイホームを建てたい方におすすめ

「HOME4U(ホームフォーユー)家づくりのとびら」

売却や土地活用のほかに、相続した土地で、新しく家を建てて、ご自身で住むことを決めている方は、

「HOME4U(ホームフォーユー)家づくりのとびら」のご利用をおすすめします。

「HOME4U(ホームフォーユー)家づくりのとびら」とは、家づくりに関する情報収集や条件を専門アドバイザーに相談することができ、希望の条件をかなえる建築商品や費用目安、ハウスメーカーを紹介するサービスです。

専門アドバイザーは、全員ハウスメーカー出身で、豊富な注文住宅の提案経験があるため、お一人で住まいづくりの検討を進めるよりも、スピーディー、かつベストな住まいづくりの計画を進めることができます。

また、相談はスマートフォンやパソコンのテレビ通話サービスを使った、オンライン形式で行います。

コロナウイルスが心配な現在、店舗などに出向くことなく、ご自宅でご都合のいい時間に相談ができます。平日夜にも相談できるため、お仕事が忙しい方でもすきま時間をうまく使って相談することもできます。

相談はもちろん無料。相談サービスについて詳しくは以下のボタンからご覧ください。

2-3.遺言による相続

遺言による相続とは、遺言書に従って遺産を分ける相続のことです。

遺言書が残っている場合は、遺言書に従って遺産を分割することが原則となります。

遺言は、被相続人の単独意思で遺産の分割を決める方法です。

遺言書が残っていても、遺産分割協議によって遺言とは異なる分割を行うことは可能です。

ただし、遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要となります。

1人でも反対する相続人がいたら、遺言書の内容を覆すことはできないので、遺言書の存在はかなり大きいです。

従って、相続が発生したら、まずは遺言書が存在しないかどうかを確認することが必要となります。

遺言による分割では、遺言書が相続登記の必要書類となることがポイントです。

遺言書には、「公正証書遺言」と「公正証書遺言以外の遺言(通称「自筆遺言」)」の2種類があります。

公正証書遺言が残っている場合は、公証役場に遺言書があるはずです。

自筆遺言は銀行の貸金庫に残してあることが良くあります。

また、被相続人の部屋や実家も確認することが必要です。

3.相続登記に必要な書類

相続方法により、必要となる書類は異なります。

それぞれの相続方法における名義変更に必要な書類は、以下の通りです。

| 相続方法 |

必要書類 |

| 法定相続 |

・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続した全ての戸籍謄本

・被相続人の除住民票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・固定資産税評価証明書

・相続関係説明図(任意) |

| 遺産分割協議書 |

・遺産分割協議書(相続人全員自著・実印押印・印鑑証明書添付)

・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続した全ての戸籍謄本

・被相続人の除住民票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・固定資産税評価証明書

・相続関係説明図(任意) |

| 遺言 |

・遺言証書

・遺言者の死亡事項の記載のある除籍謄本

・遺言により相続する相続人の住民票

・固定資産税評価証明書

・受遺者の戸籍謄本

・相続関係説明図(任意)

|

相続関係説明図とは、相続人の関係性を表した模式図です。

提出は任意ですが法的な書式も特に決まっていません。

ただし、相続関係説明図を作成すると戸籍謄本を返してもらうことができます。

相続直後では戸籍謄本は他の手続きでも利用する可能性があるので、相続関係説明図があると費用の節約になります。

4.相続登記を自分で行う場合の注意点

色々調べてみて、「相続登記を自分で行いたい」と考えている方もいらっしゃると思います。

そんな方のために、この章では「相続登記を自分で行う場合の注意点」について解説します。

4-1.相続人の確定を行う

自分で相続登記を行う場合、最初に行うことは相続人の確定です。

相続人を確定するために、被相続人と相続人の全員の戸籍謄本が必要となります。

「被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続した全ての戸籍謄本」を取得するのは、その間に隠し子等がいないかを確認するためです。

戸籍は、転籍や婚姻により書き換えられています。

全ての戸籍を手に入れるためには、まず被相続人の本籍の役場に問合せて戸籍を手に入れます。

その戸籍に記載された情報を元に、1つ前の戸籍がある役場をたどり、順番に戸籍を遡って10歳前後の戸籍までたどり着きます。

4-2.自筆遺言の場合は検認を行う

遺言書が自筆遺言の場合、名義変更を行う前に家庭裁判所による検認の手続きが必要です。

公正証書遺言の場合は、検認は不要となります。

検認とは、家庭裁判所による遺言書の存在および内容を確認するための調査のことを指します。

検認は遺言書の効力を証明するものではなく、形式が整っているかのチェックだけを行うものになります。

封印されている自筆遺言は、家庭裁判所で開封することが必要です。

家庭裁判所以外で開封すると過料の制裁があります。

検認が済んでいない自筆遺言を法務局にもっていっても手続きできませんので、先に家庭裁判所の検認を受けるようにしてください。

4-3.遺産分割協議書は無効にならないようにする

自分たちで遺産分割協議書を作成する場合は、無効にならないように注意しながら作成することがポイントとなります。

遺産分割協議書は、形式が整っていないと無効です。

基本的には遺産分割協議書は、専門家に依頼して作成することをおススメします。

【遺産分割協議書の作成ポイント】

- タイトルを「遺産分割協議書」とする。

- パソコンでも作成可能だが、署名だけは手書きにしておく。

- 相続人が1通ずつ原本をそれぞれ保管する。

- 最後にそれぞれの遺産分割協議書に割り印を押す。

- 被相続人の最終の本籍地と住所地を記載する。

- 被相続人の氏名を記載する。

- 被相続人の死亡日を記載する。

- どの相続人がどの遺産を相続するか明記する。

- 不動産や預貯金等はかなり細かく書き確実に特定できるようにする。

- 借金等があれば債務の記載を行う。

- 代償分割を行う場合は贈与税の課税を回避するために、内容と支払期限も明記する。

- 「後日判明した財産」の取り扱いについて記載する。

- 作成年月日を記載する。

- 相続人全員の住所・氏名を記載の上、実印(認印不可)にて押印する。

4-4.法務局に事前相談に行く

自分で相続登記をする場合、法務局に事前相談に行くことをおススメします。

登記は、本来は自分でするものですし、手続きに関しては法務局の登記官が親切に教えてくれます。

法務局は国の役場なのでもちろん無料で対応してくれます。

相談は、法務局によっては電話で予約制になっているところもありますので、事前に最寄りの法務局にお問い合わせください。

5.専門家に依頼した方が良い場合

相続登記は、専門家に依頼した方が良い場合もあります。

相続登記を専門家に依頼した方が良いケースは、以下のような場合です。

- 長年に渡って相続登記が行われていない場合

- 財産が多い場合

- 相続税の税義務がある場合

- 時間がない場合

- 相続人間で揉めているまたは揉めそうな場合

特に、祖父以上の代から登記が放置され、長年に渡って相続登記が行われていない場合は専門家に依頼することをおススメします。

親以外の相続人全員の戸籍謄本、住民票等の取得が必要になってきますので、専門家に依頼した方が確実です。

まとめ

いかがでしたか。

いかがでしたか。

相続登記費用について解説してきました。

相続登記には、「登録免許税」、「司法書士手数料」、「必要書類の取得費用」、「遺産分割協議書の作成費用」等の費用が必要です。

相続登記に必要な書類は、資産を引き継ぐ方法によって若干異なります。

相続登記を自分で行う場合は、「相続人の確定を行う」、「自筆遺言の場合は検認を行う」、「遺産分割協議書は無効にならないようにする」、「法務局に事前相談に行く」といった点が注意点です。

相続登記は、専門家に依頼した方が良いケースもあります。

相続登記の全体像が理解できたら、自分で行うか、または専門家に依頼するかの選択を行って、登記をするようにしてください。

土地活用の相談先を探すなら一度の入力で複数の大手企業へ一括プラン請求!

土地活用の相談先は「建築会社」「ハウスメーカー」「専門業者」など色々あって、どこに相談したら良いか、迷うものです。

それに、あなたの土地にはどんな活用法が向いているのかも、自分ではなかなかわからないですよね。わからないからといって、もしも一社にしか相談しなかったら…

- 他社ではもっと高収益なプランがあるかもしれないのに、見落としてしまうかもしれません

- その土地に適していないプランで活用を始めてしまうリスクがあり、後になって失敗してしまう可能性があります

つまり失敗しないためには、できるだけ多くの相談先を見つけ、たくさんのプランを比較してから決めることがとても重要です!

「HOME4U土地活用」なら、土地活用したいエリアなど簡単な項目を入力するだけで、複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、収益を最大化するためのプランを見つけることができます。

しかも「HOME4U土地活用」は

- 信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!

- NTTデータグループの「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があるので、安心してご利用頂けます

ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!

カンタン60秒入力 土地の情報を入力するだけ!

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)

いかがでしたか。

いかがでしたか。