【基礎から解説】生産緑地の2022年問題とは?生産緑地所有者がいま検討すべきこと

2022年に生産緑地と呼ばれる都市部の農地が一気に売り出される懸念があったことから、土地価格が暴落するのではないかという「生産緑地の2022年問題」が騒がれた時期がありました。

2022年問題に対して国がさまざまな対策を講じたため、2022年現在で懸念されていた地下暴落などの問題はほとんど生じていません。

生産緑地とは以下のような定義の土地です。

- <生産緑地とは>

-

生産緑地法で指定された市街化区域内にある農地。良好な都市環境の維持と形成のために主に三大都市圏の市街化区域内の農地が指定の対象となっている。指定されると固定資産税の軽減や相続税の納付猶予などのメリットがある。

- <指定要件>

-

- 都市環境の保全などに効用があり、公共施設等の敷地用に供する土地として適性がある

- 市街化区域内にある500平米(条例によって300平米の要件緩和も可)以上の土地

- 農林漁業の継続が可能な条件を備えている

一方で、一部の生産緑地所有者には「生産緑地が解除となった後にどうすべきか」という問題が残されています。

そこで、本記事では「2022年問題」の本質や4つの対処法、生産緑地に向いている土地活用方法について解説します。

生産緑地をうまく活用したいとお考えの方は「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」で節税対策も可能な土地活用のプロに相談が可能です。ぜひご活用ください。

この記事の内容

1.「生産緑地の2022年問題」の背景と現状

2022年問題を正確に把握しておくために、まずは生産緑地制度の概要を解説します。

また、実際に2022年を迎えてどのような現状となっているかも確認しておきます。

1-1.2022年問題を引き起こした「生産緑地制度」とは

生産緑地は、具体的には練馬区や世田谷区にあるような農地が該当します。

生産緑地には、下記のような特徴があります。

- 指定されると30年の営農継続が条件となる。

- 原則として建築行為や宅地造成行為が禁止される。(自宅やアパートを建てることはできません。)

- 生産緑地が解除される条件は、「指定から30年経過後」または「30年期間中に主たる農従者の相続が発生したとき」のみ。

- 指定解除時には、管轄の市区町村へ買取の申出ができる。

- 固定資産税の軽減措置および相続税納税猶予の利用が可能。

注目すべきは、生産緑地が指定解除される要件の一つに、「指定から30年経過後」という要件があるという点です。

生産緑地制度はバブルの土地高騰に対応するために1992年に大幅な改正があったことによって、多くの生産緑地が1992年に指定されています。

その解除期限は「2022年」となっている点がポイントです。指定解除する場合には、管轄の市区町村へ買取の申出をすることができます。

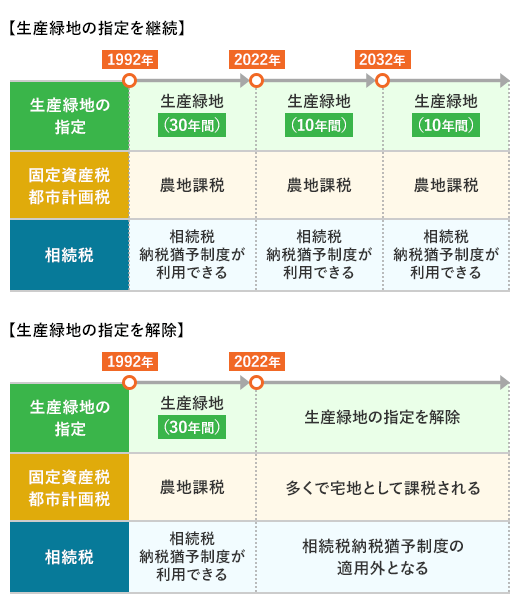

生産緑地に指定されている間は、固定資産税の軽減措置および相続税納税猶予が適用されている点もポイントです。

農地並みの課税であり、生産緑地に指定されている限り、生産緑地の固定資産税は安くなっています。

相続税納税猶予というのは、相続税が発生しても相続人が営農を継続する場合には相続税の納税が猶予されるという制度です。

また、2018年には特定生産緑地制度も導入され、30年を経過する前に更新すれば特定生産緑地としての優遇措置を受けられるようになっています。

1-2.生産緑地の2022年問題とは

生産緑地の2022年問題とは、「多くの生産緑地所有者が解除期限である2022年に生産緑地の解除を申し入れるのではないか」と懸念されていた問題のことです。具体的には以下のような問題が懸念されていました。

- 地価の暴落が起こる

- 環境の急激な変化

- 賃貸物件の急激な増加による賃貸市場の混乱

また、生産緑地所有者側の問題としては以下のようなことが挙げられ、それを避けるための行動が問題を引き起こすと考えられていました。

- 固定資産税が上がる

- 相続税納付の猶予が受けられなくなる

生産緑地は固定資産税の軽減措置および相続税納税猶予が適用されることから、営農をする人にとってはメリットのある制度です。しかし、都市部にある農地は狭いことが多いため農業での収益性は低く、農従者は営農の継続が困難となっているケースも多くあります。

生産緑地の指定解除時には、まず管轄の市区町村へ時価での買取を申し出ます。しかし、多くの市区町村は生産緑地を買い取る財源がないため、申し出をしても買い取られない傾向です。

市区町村に買い取られなかった生産緑地は、一定の手続きを経ると市場へ売却されるか、持ち主が土地活用をすることになります。

このことから、不動産市場の変化、環境の変化が起きて、さまざまな問題が生じると考えられたことが「生産緑地の2022年問題」です。

1-3.生産緑地の2022年問題の現状

生産緑地所有者がとる税負担の軽減のための動きを受けて、発生すると見られていた2022年問題は、2017年に特定生産緑地制度が設けられたことで一定の効果が見られています。

特定生産緑地制度とは、生産緑地となっている土地は条件を満たして継続を希望すれば生産緑地としての適用を10年間受けられるというものです。

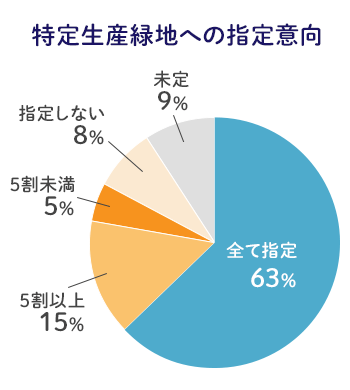

国土交通省は練馬区と世田谷区の生産緑地所有者に事前アンケート調査を行っており、その結果は下図の通りです。(練馬区と世田谷区は生産緑地が多い地域となります。)

出展:国土交通省「特定生産緑地指定の手引き」

調査結果によると、63%の人が保有している生産緑地を全て特定生産緑地に指定すると回答しています。

指定しないと回答した人はわずか8%であり、多くの人が特定生産緑地を選択する見込みです。

よって、ほとんどの生産緑地は引き続き特定生産緑地となる見込みであり、市場に売りに出されるようなことはなく、懸念されていたような2022年問題は生じないものと見込まれます。

2.生産緑地の2022年問題の影響を受ける人

特定生産緑地制度等ができたことで、地価の暴落の懸念は薄くなりましたが、一部の生産緑地所有者にとっては引き続き重たい課題が残りました。それは、生産緑地の条件を満たさない場合は特定生産緑地制度を利用できないことと、問題の先延ばしにしか過ぎないことです。

特に以下のような状況にある所有者は2022年問題の影響を大きく受けると言えるでしょう。

- 営農を継続する意思がない(農地として管理する意思がない)

- 営農義務は果たしているが特定生産緑地の指定を受けなかった

生産緑地の指定要件には「営農義務」があり、指定を受けている以上農地として適切に管理しなければなりません。指定を受けてから30年経過した生産緑地は営農義務だけが残り、税制優遇措置の権利は失います。

したがって、営農義務が果たせなければ特定生産緑地の指定を申請できず、土地にかかる税金の負担が所有者に重くのしかかることになります。

こうした2022年問題の影響を受けるケースでは、土地に対する早い対処が必要です。売却か土地活用かを選択し、税負担への対策を講じなければならないでしょう。

また、生産緑地や特定生産緑地に指定されていると、その土地では相続税納税猶予を利用できるというメリットがありました。

逆に、生産緑地の指定を解除すると、相続税納税猶予が利用できなくなります。

相続税納税猶予が利用できなくなった場合、生産緑地所有者は「相続税猶予金額および相続発生時から生産緑地解除までの期間に相当する利子税を加えた合計金額」を一括で支払わなければなりません。

生産緑地に指定されている土地の相続税評価額は、「宅地としての評価額の95%」となっており、ほぼ宅地と同じ相続税評価額となる上に生産緑地は面積が500平米以上もあるため、相続税は非常に高額です。

生産緑地所有者の中には猶予していた相続税と利子税を払えない人も多く、生産緑地を解除したくても解除できないのが実態となっています。

特定生産緑地制度によって生産緑地が一気に市場に放出されることは免れましたが、逆に生産緑地を解除できないという問題が先送りされ、利子税も加わっていくことでますます深刻化する形となりました。

3.【2022年問題の影響を受ける人向け】税金対策になる選択肢一覧

生産緑地は都市部にあるため、土地活用して収益性を高めることで税金対策の効果を大きくすることができます。ここでは生産緑地に向いている土地活用の選択肢を一覧にまとめました。

| 土地活用法 | 税金対策 |

|---|---|

| アパート・マンション経営 | 小規模住宅用地の適用で1戸当たり200平米までの土地の固定資産税・都市計画税の節税が可能 |

| 戸建て賃貸経営 | 広い土地に戸建てを数戸建てることで小規模受託用地の適用面積が増える |

| 駐車場経営 | 土地の節税効果は低いが暫定利用に向く。経営方法によっては節税効果も期待できる |

| トランクルーム経営 | 借地借家法には抵触しないため相続税対策効果は少ないが、暫定利用にも向く |

※各土地活用についてはリンク先で詳しく紹介しています。

解除後は生産緑地のメリットである税金負担の軽減の恩恵をいかに補うかがポイントの一つです。元生産緑地の立地では収益性を確保しやすいことが多く、土地も500平米以上とまとまっていることから、上記のような土地活用であれば利回りの確保は比較的しやすいでしょう。

また、営農が継続できずに生産緑地指定の解除をする場合、問題となりやすいのがその後の土地活用での管理をいかにすべきかです。アパート経営であれば管理会社に一括で委託する、駐車場であれば管理まですべて任せられるコインパーキング方式を選択するなどの管理を委託する方法をとります。

土地活用を複数種検討したい場合は「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」をご活用ください。最大10社から経営プランを一括請求できます。

4.2022年問題に対する行政の策とは

2022年問題は予測されていた問題であるため、国も一定の対策を行っています。

この章では、国が行ってきた対策について以下の3点を解説します。

- 特定生産緑地制度の創設

- 田園住居地域の創設

- 都市農地賃借法の成立

可能であれば国の対策を利用するのが一般的です。ただし、これらの対策も問題の先延ばし感は否めません。既に相続が発生している場合、時の経過とともに利子税の額はふくらんでいきます。こうしたことと対策の効果を、将来を見据えて比較することが大切です。

4-1.特定生産緑地制度の創設

2017年に生産緑地法が改正されたことにより、特定生産緑地制度が創設されました。

特定生産緑地制度とは、30年の継続期間が経過する前に、生産緑地所有者が「特定生産緑地」を選択すると、さらに10年間生産緑地を継続できる制度です。

つまり、生産緑地所有者が申出をすれば、引き続き10年間は生産緑地を継続できます。

しかも、特定生産緑地は再選択できるため、10年後に再選択して更新することも可能です。

特定生産緑地を選択すると、生産緑地所有者は再び固定資産税の軽減措置および相続税納税猶予を利用することができるというメリットがあります。

4-2.田園住居地域の創設

2017年には都市計画法の改正により、新たに「田園住居地域」という用途地域が創設されました。

用途地域とは、建築可能な建物の用途を制限したエリアのことです。田園住居地域は主に生産緑地を想定した用途地域となります。

田園住居地域では、基本的に戸建て住宅街に定められている第一種低層住居専用地域に近い規制がかかります。ただし、田園住居地域においては第一種低層住居専用地域では建てられない農家レストラン等の建物建築が可能です。

そのため、生産緑地が田園住居地域に指定された場合、第一種低層住居専用地域よりも幅広い用途で土地活用ができるようになります。

4-3.都市農地賃借法の施行

2018年には「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下、都市農地賃借法と略)」も施行されています。

都市農地賃借法では、生産緑地を農地として賃貸した場合、貸し出した生産緑地所有者は引き続き固定資産税の軽減措置および相続税納税猶予を利用できるということを定めた法律です。

そのため、都市農地賃借法に基づいて他人に農地として貸し出せば、自ら営農しなくても生産緑地を維持できるようになりました。

また、都市農地賃借法では、法定更新が適用されない等、貸しやすさが備わった制度です。

5.【メリット・デメリット】2022年問題以降の4つの対処法

2022年問題の原点ともいえる、30年を迎えた生産緑地はどのような対処ができるのか、以下の4つの対処法を解説します。また、それぞれの対処法のメリット・デメリットもまとめました。

5-1.特定生産緑地の指定を申請する

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

特定生産緑地制度を利用すれば、固定資産税の軽減措置および相続税納税猶予を引き続き利用することが可能です。

特定生産緑地制度は10年ですが、更新もできますので今後も長期間生産緑地のままにできます。特に、既に相続が発生しており相続税納税猶予を利用してしまっている人は、相続税と利子税を支払わずに済む特定生産緑地はメリットが大きいでしょう。

兼業農家といった形で営農が継続できるのであれば、特定生産緑地は最もダメージの少ない選択です。

5-2.農地として貸し出す

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

農地として貸し出すことも選択の一つです。

都市農地賃借法の賃借制度を利用すれば、生産緑地所有者は引き続き固定資産税の軽減措置および相続税納税猶予を利用できます。

本人が高齢で営農できない、または後継者がいない場合等は、都市農地賃借法の賃借制度は有効な選択肢です。

5-3.土地活用する

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

生産緑地を解除できる人は、活用するということも選択の一つです。

田園住居地域に指定されていれば、第一種低層住居専用地域よりも幅広い活用メニューが考えられるため、さまざまな活用方法を探ってみることが収益性を高めるポイントとなります。

どのような土地活用が収益性や節税効果が高く、長期安定が見込まれるのかは、複数の企業からの「プラン提案」を客観的に比べると判断しやすくなります。生産緑地だった土地におススメの活用方法は7章で紹介しているほか、以下の記事でもさまざまな土地活用を紹介しています。

5-4.売却する

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

生産緑地の指定を解除できる人は、宅地に転化して売却することも可能です。

生産緑地は面積が大きいため、戸建て分譲ディベロッパー等が購入予定者になると見込まれます。

都市部にある大きな土地であるため、生産緑地の希少性は高いです。

利用価値の高い土地は、複数の不動産会社に査定を依頼して、高く売ってくれる不動産会社を探すことが適切な対応となります。

複数の不動産会社に査定を依頼するなら、「不動産売却HOME4U(ホームフォーユー)」が便利です。

都市部の大手不動産会社が数多く登録されており、戸建て分譲ディベロッパー等へのコネクションも豊富で高く売却してくれる不動産会社が揃っていますので、生産緑地の売却をサポートしてくれる不動産会社を上手に見つけてください。

6.生産緑地行為制限解除の流れ

生産緑地は解除の手続きをしないと、土地活用したり売却したりできません。また、解除もしない、特定生産緑地の申請もしない状態でも生産緑地の指定は継続します。

そこで、本章では生産緑地行為制限(指定)解除の手順を解説します。

6-1.指定解除の要件を確認する

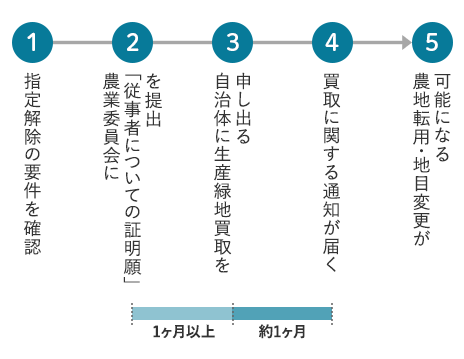

生産緑地指定解除のためには最終的に自治体に対して買取申出をすることになります。申出をするには要件を満たす必要があり、まずは要件を確認するところから始めます。

買取申出が可能な事由は以下の3つです。

- 生産緑地の指定告示から30年が経過している

- 農林漁業の主たる従事者が死亡

- 農林漁業の従事者が故障など、営農不可能となる事由がある

この3つのいずれかに該当すれば買取申出が可能です。

6-2.農業委員会に「従事者についての証明願」を提出

1.の解除の要件に当てはまる場合、そのことを証明してもらうための申請を管轄の農業委員会に行います。

農業委員会では申請を受けてこれを審議し、証明書を発行する流れです。審議には1ヶ月以上見ておくとよいでしょう。

6-3.自治体に生産緑地買取の申出をする

所有の生産緑地が所在する自治体(市町村)に対して買取の申出をします。この申出は主たる従事者につき1回です。この申出に農業委員会で発行された証明書を添付します。

この申出を受けて、自治体では買取希望の照会を行います。この期間は1ヶ月がめどです。

6-4.買取に関する通知が届く

1ヶ月ほどで、買い取るか、買い取らないかの通知書が生産緑地所有者のもとに届きます。

生産緑地が自治体によって買い取られるのはまれで、ほとんどが買い取らない旨の通知が届くと考えてよいでしょう。

買い取らないという通知が届いた場合、農林漁業希望者へのあっせんを受けることも可能です。多くの場合であっせんも不調に終わった結果、生産緑地行為制限の解除となります。

6-5.農地転用・地目変更が可能になる

行為制限の解除は、自治体への買取申出から最低4ヶ月程度かかります。

解除を受けてはじめて、宅地として土地活用をしたり売却したりすることが可能になります。

解除されると固定資産税・都市計画税の軽減措置や相続税納税猶予制度の適用を受けられなることに注意が必要です。

7.生産緑地の2022年問題対策に最適な土地活用

生産緑地は都市部にあるまとまった土地であることが一般的です。こうした特徴から生産緑地が更地のまま指定解除となると固定資産税などの負担が非常に重くなります。そこで本章では節税効果があり、都市部に向く土地活用を5つ紹介します。

7-1.節税効果抜群「アパート・マンション経営」

| 初期費用 | 収益性 | 安定性 | 税金対策 |

|---|---|---|---|

| △ | ◎ | ◎ | ◎ |

アパート・マンション経営は土地活用の王道です。特に都市部では需要が高く、収益性、安定性の面でも元生産緑地に最適な土地活用方法と言えるでしょう。

相続税の節税対策には有効で、小規模宅地の特例や借家権割合などの適用で、土地・建物の相続税評価額が大きく減額されます。

また、アパートやマンションの建築費などの初期費用の一部は借入することが一般的です。借入金が相続時に残っているとマイナスの相続財産として計算されるため、相続税対策にも効果があります。

アパート経営の初期費用など、始め方についてはこちらで解説しています。

7-2.将来の分割相続に対応「戸建て賃貸経営」

| 初期費用 | 収益性 | 安定性 | 税金対策 |

|---|---|---|---|

| ○ | ◎ | ◎ | ◎ |

500平米以上あるような元生産緑地の場合、戸建てを数戸建築して賃貸経営する方法もとれます。住宅街に立地しているものの、駅から距離があったりアパートが乱立するエリアだったりする場合は、戸建て賃貸のほうが安定性を確保できるでしょう。

戸建て賃貸経営もアパート・マンション経営と同様の節税効果が期待できます。

また、分割相続の対策としても戸建て賃貸は有用です。敷地に1棟しか建てられないアパート・マンションの場合、いざ相続になったときには分割しづらくなります。戸建てであれば1棟ずつを分割できるため、トラブルに発展しがちな共有状態になることはありません。

戸建て賃貸経営の検討事項については以下の記事で解説しています。

7-3.手間のかからない「定期借地」

| 初期費用 | 収益性 | 安定性 | 税金対策 |

|---|---|---|---|

| ◎ | ○ | ◎ | ○ |

土地活用で検討したい定期借地は「事業用定期借地権」です。期間を定めて事業用に土地を貸し出すもので、借主は土地に事業用施設を建てて利用します。ロードサイド店舗なども事業用定期借地権での土地活用であることがあります。

撤退リスクが少なく、建物に対する投資、維持管理もほぼ不要であることから営農を断念せざるを得ない状況にあるような状況下において最適な土地活用方法と言えるでしょう。

ただし、賃貸住宅経営に比べると相続税の節税効果は劣ります。

7-4.暫定利用にも最適「駐車場経営」

| 初期費用 | 収益性 | 安定性 | 税金対策 |

|---|---|---|---|

| ◎ | ○ | ○ | △ |

駐車場経営は月極駐車場とコインパーキングの2つの経営方式があります。近隣に集客作用のある施設があったり駅近だったりする場合、コインパーキング方式で高い収益が期待できます。住宅街やオフィス工場街であれば月極駐車場方式で安定的な経営を目指します。

生産緑地指定を解除したものの、本格的な活用に踏み切れない場合には暫定的に駐車場として活用することも可能です。

駐車場経営の基礎知識はこちらでまとめています。

7-5.駅近でなくてもOK「トランクルーム経営」

| 初期費用 | 収益性 | 安定性 | 税金対策 |

|---|---|---|---|

| ○ | ○ | ○ | △ |

賃貸住宅経営に比べて初期費用がかからず、立地も選ばないのがトランクルーム経営です。近年は個人向けの需要が増えており、都市部の500平米以上なら駐車スペースを設けられるので、個人向けトランクルーム経営はもってこいと言えるでしょう。

ただし、借地借家法が適用されないため、相続税対策効果は薄いです。

トランクルーム経営の失敗しない始め方については次の記事で詳しく解説しています。

8.生産緑地を土地活用するときの注意点

生産緑地は土地活用することで収益性が高まり、所有することでかかる税負担を賄うことが可能です。しかし、収益性を高めるためにも注意しておきたいポイントがあります。

- 整地に多額の費用がかかる場合がある

- 立地に合う土地活用を選択する

- 投資としての一面を認識する

以下の3点について詳しく解説します。

8-1.整地に多額の費用がかかる場合がある

田畑として利用するには気にならなかった段差や傾斜は、土地活用の障害になることがあります。用途に応じた整地が必要となりますが、状況によって費用は大きく変わることに注意が必要です。

整地費用を初期費用にプラスすると回収までに長くかかることもあるでしょう。収益性の低い土地活用を選択してしまえば、場合によっては固定資産税も収益から賄えなくなることも考えられます。

土地に不安がある場合は、土地活用会社にどの程度の整地費用がかかるかを確認しておくとよいでしょう。

8-2.立地に合う土地活用を選択する

土地活用は立地商売です。元生産緑地は都市部に立地することが多いとはいえエリアのニーズに合わない土地活用を選んでしまうと、入居者が集まらず空室状態が続くことも考えられます。

その土地でどんな土地活用が有効かの情報は土地活用会社が持っています。まずは、どのような希望があるかをまとめて土地活用会社に相談することから始めるとよいでしょう。

8-3.投資としての一面を認識する

元生産緑地で土地活用するには多くの方法で初期投資しなければなりません。土地を一から買うような不動産投資よりはリスクが少ない分、認識が甘いまま始めることも多くあります。初期投資を回収できてこその土地活用であり、そのためには計画性をもって長期的に経営を続けることが大切です。

税負担分だけでも賄いたい、という意図で始めたとしても投資・経営の一面がある以上、ある程度のリスクヘッジは必要になってくることを理解しておくとよいでしょう。

9.「生産緑地」が生かせる土地活用を相談できる会社の選び方

生産緑地とは、市街化区域内にある一定条件を満たした農地のことです。

これを指定解除した土地は、土地活用に関して大きなポテンシャルを持っています。しかし、可能性がさまざまある土地だからこそ、どの方法が最適化を見極めるのは至難の業と言えるでしょう。

どの土地活用にするか相談したいときには「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」をご活用ください。一括請求で最大10社から収支プランを手に入れられます。

ポイントは、複数社のプランを比較することです。「HOME4U 土地活用」では異なる土地活用プランを手に比較できるため、土地活用の第一歩として最適となっています。請求方法も必要事項を入力し、希望を選択するだけと簡単です。

生産緑地とは以下のような特徴を持つ農地のことです。

- 都市環境の保全などに効用があり、公共施設等の敷地用に供する土地として適性がある

- 市街化区域内にある500平米(条例によって300平米の要件緩和も可)以上の土地

- 農林漁業の継続が可能な条件を備えている

また、生産緑地の指定から30年を経過した土地は、生産緑地の税制優遇を継続するために特定生産緑地の指定を受けられます。期間は10年で、延長も可能です。

それぞれのついての解説は「「生産緑地の2022年問題」の背景と現状」「2022年問題に対する行政の策とは」でご確認ください。

生産緑地の2022年問題とは、多くの生産緑地が指定を受けた1992年から30年たち指定期間が満了を迎えることから、多くの生産緑地が売却されて不動産市場が混乱する、環境が悪化する懸念があった問題のことです。

詳しくは「「生産緑地の2022年問題」の背景と現状」で解説しています。

生産緑地の2022年以降の対処法には4つあります。

- 特定生産緑地の指定を申請する

- 農地として貸し出す

- 土地活用する

- 売却する

それぞれの方法については「【メリット・デメリット】2022年問題以降の4つの対処法」をご一読ください。

生産緑地行為制限解除の流れは以下のとおりです。

- 指定解除の要件を確認する

- 農業委員会に「従事者についての証明願」を提出

- 自治体に生産緑地買取の申出をする

- 買収に関する通知が届く

- 農地転用・地目変更が可能になる

詳しい手順については「生産緑地行為制限解除の流れ」でご確認ください。

元生産緑地に向いている土地活用方法の例は以下のとおりです。

- アパート・マンション経営

- 戸建て賃貸経営

- 定期借地

- 駐車場経営

- トランクルーム経営

それぞれの活用について詳しくは「【2022年問題の影響を受ける人向け】税金対策になる選択肢一覧」「生産緑地の2022年問題対策に最適な土地活用」でご確認ください。

-

【基本を解説!全26種類】知識ゼロから始める土地活用法「メリット・デメリット比較」一覧 全26種類の土地活用方法から、あなたの土地にぴったりな活用方法を見つけることができます。また、よく読まれている記事もあわせてご紹介しています。

収益予想や節税額をまとめたプランを企業に請求できます!

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)