不動産の購入の中でも、隣地購入は価値のある買い物の一つです。 隣地を購入できるチャンスがあれば、ぜひ積極的に検討すべきといえます。

一方で、隣地購入は、自分と隣人という閉ざされた市場で行われる取引のため、価格の透明性がありません。

「多少高くても、購入しようかな?」と思っていても、妥当な価格がいくらなのか分からないと感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では「隣地購入」について解説します。

この記事を読むことで、隣地購入のメリットとデメリット、隣地購入の相場や手順等についてわかるようになります。

ぜひ要点をしっかり押さえて、上手な隣地購入にお役立てください。

また、土地活用を既に検討されている方は、以下のボタンから、最大10社の建築会社から、初期費用シミュレーションや収益プランの申し込みをすることもできますので、ぜひご利用ください。

この記事の執筆者

竹内 英二

不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

(株)グロープロフィット

1.隣地購入のメリット

最初に隣地購入のメリットについて紹介します。

1-1.土地の悪条件が改善される

隣地を購入することで、土地の悪条件が改善できるという点がメリットです。

例えば、不整形地が整形地になる、中間画地(一面しか道路に面していない土地のこと)が角地になる等の改善があります。

また、隣地を購入することでその土地が利用できる容積率(延床面積の敷地面積に対する割合のこと)が増えるようなケースもあります。

隣地購入によって土地のポテンシャルを上げることができ、資産価値を高くすることができるのです。

1-2.増築ができる

隣地購入では、増築ができるというメリットもあります。

元々の土地で容積率を全て消化した建物を建築していると、それ以上増築することはできません。

そこで、隣地を購入すれば利用できる容積率も増えるため、増築することが可能です。

増築することによって、手狭になった家を広くしたり、工場の生産ラインを拡大したりするようなことができます。

2.隣地購入のデメリット

この章では隣地購入のデメリットについて紹介します。

2-1.すんなり売買できるとは限らない

隣地購入は、すんなり売買できるとは限らないという点がデメリットです。

隣地は、こちらから購入したいと申し出ても、相手方に売る意思があるかどうかはわかりません。

相手に売る意思が全くなければ、高めの価格を提示したとしても、購入できないのが隣地購入です。

逆に、隣地の売買では、相手から買って欲しいという申し出があることもあります。

申出があっても、こちらに購入の意思がなければ、やはり売買は成立しないです。

隣地の売買が成立するためには、価格以上に「タイミングの合致」が成功の決め手となります。

2-2.価格が高くなりがちになる

隣地購入は価格が高くなりがちになるという点がデメリットとなります。

売る側も、隣接者が購入するのであれば高く買ってくれるという期待感もあり、安く売ってくれることは滅多にありません。

確かに隣地は購入することで資産価値が上がることも多いため、高く購入しても損をしないことは多いです。

しかしながら、無尽蔵に高く買っても良いというものではなく、上限額を見極めることは必要です。

妥当な価格がいくらなのか判断しにくいという点がデメリットとなります。

3.隣地購入の相場

結論からすると、隣地購入の相場というものは存在しません。

隣地の適正価格は、隣地を購入してどれだけ価値が上がるかによって決まります。

隣地購入によって、増分価値があれば相場の1.1~2.0倍程度の価格もあり得ますし、増分価値がなければ相場と同額となることもあり得ます。

3-1.増分価値とは

増分価値とは、隣地を購入することによって生じる価値の上昇のことです。

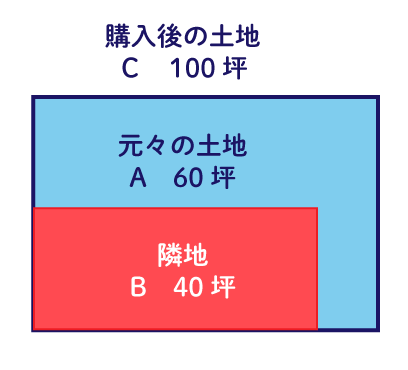

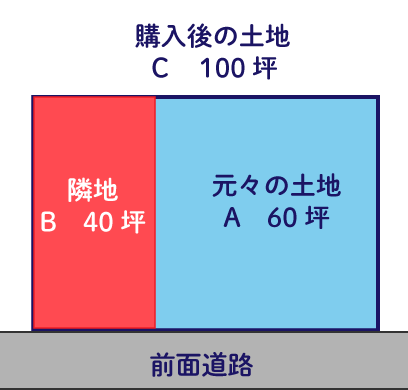

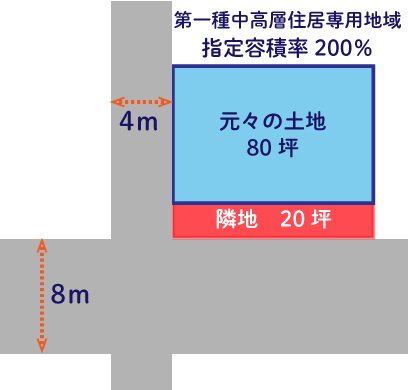

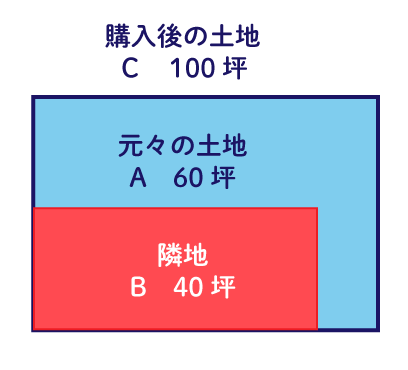

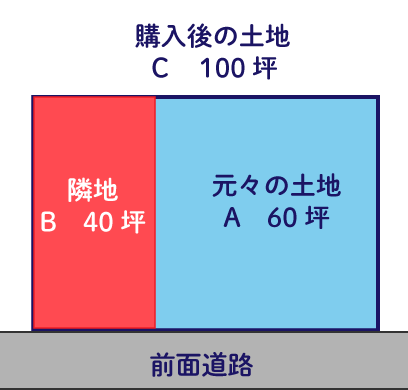

例えば以下のような土地で増分価値を考えます。

Aの価格:2,400万円(60坪、単価は40万円/坪)

Bの価格:2,000万円(40坪、単価は50万円/坪)

Cの価格:5,000万円(100坪、単価は50万円/坪)

増分価値は、「一体となった購入後の土地の価格」と、「それぞれの土地の価格の合計価格」との差額です。

増分価値 = Cの価格 - (Aの価格 + Bの価格)

= 5,000万円 - (2,400万円 + 2,000万円)

= 600万円

3-2.増分価値があれば相場より高くなる

隣地購入によって、増分価値が発生すれば購入額は相場より高くなります。

前節の例では、増分価値は600万円でした。

第三者が買うときのBの価格は2,000万円ですが、Aの土地の所有者はBの土地を2,600万円まで出しても損をしないことになります。

Bの市場価格は、坪単価は50万円(=2,000万円÷40坪)です。

一方で、2,600万円で購入しようとすると、坪単価は65万円(=2,600万円÷40坪)となります。

65万円は50万円の1.3倍ですので、前節の例では相場の1.3倍が上限額と判断できます。

3-3.増分価値がなければ相場と変わらない

隣地購入といっても、増分価値が発生しないような土地であれば相場より高くなることはありません。

例えば、以下のような条件がほぼ同じ土地を買い増しする場合、特に増分価値が発生せず、隣地の価格は相場と同額が妥当ということになります。

Aの価格:2,400万円(60坪、単価は40万円/坪)

Bの価格:1,600万円(40坪、単価は40万円/坪)

Cの価格:4,000万円(100坪、単価は40万円/坪)

Cの土地はAの土地よりも若干間口は広くなるものの、特段、土地の条件が大きく改善されるわけでもないので、単価が変わらず増分価値は生じません。

増分価値 = Cの価格 - (Aの価格 + Bの価格)

= 4,000万円 - (2,400万円 + 1,600万円)

= 0円

このように増分価値が生じないケースでは、隣地購入といっても特に価格は高くならないことになります。

増分価値が生じるようなケースと、生じないケースを例示すると以下の通りです。

(増分価値が生じるようなケース)

- 不整形地が整形地になる場合

- 土地の利用規制が緩和される場合(容積率が増える場合等)

- 角地となって視認性が良くなる場合(特に商業地のケース)

(増分価値が生じないようなケース)

- 似た条件の土地を購入する場合

- 非常に大きな土地がとても小さな隣地を購入する場合

- 表通りに面した土地が条件の悪い背後の隣地を購入する場合

隣地購入は常に価値が上がるとは限らないという点がポイントです。

隣地購入では、増分価値があれば相場よりも高くなり、増分価値がなければ相場と変わらない価格となります。

増分価値に左右されない安定的な土地活用を検討したいときは「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を使えば、最大10社から無料でお持ちの土地の収益シミュレーションの提案を受けられます。

土地活用のプランを請求する(無料)

4.隣地購入の手順

この章では隣地購入の手順について解説します。

4-1.隣地の状況を確認する

隣地を購入するにあたっては、まず隣地の状況を確認することが重要です。

隣地で事前に確認したいことは、主に以下の2点になります。

それぞれについて見ていきましょう。

- (1)地型と地番

-

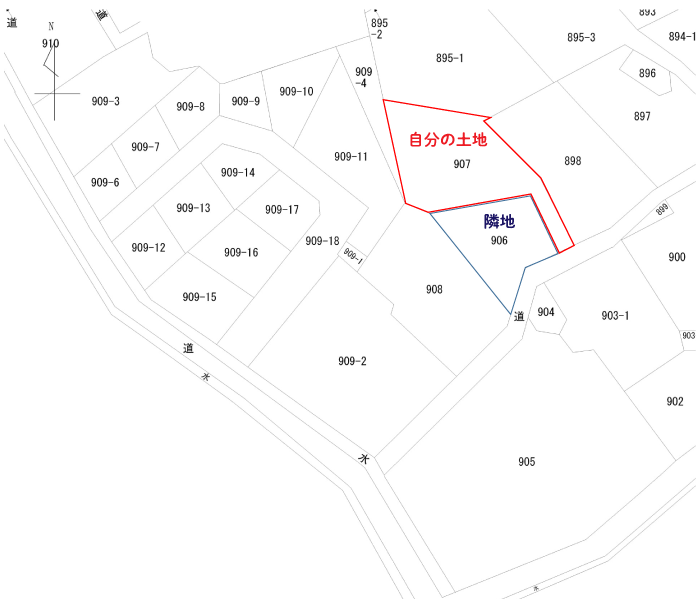

隣地を購入する場合、隣地の地型(形状)と地番を知ることが必要です。

地番とは筆(土地の単位のこと)ごとに振られている番号になります。

地番は都市部の場合には住居表示と異なることが多いです。

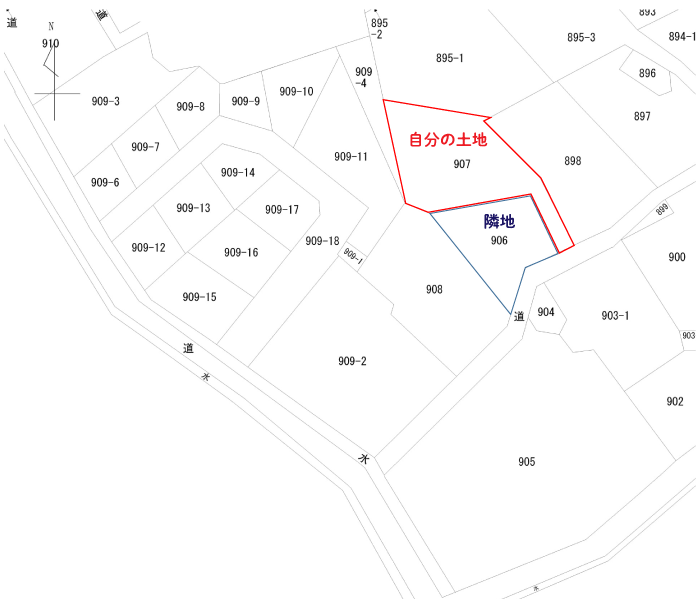

隣地の地型と地番を確認するには、管轄の法務局で「公図」という地図を取得します。

法務局で公図を書面請求する場合の取得費用は450円になります。

公図とは、以下のような地型を表した地図です。

法務局では、自分の土地の地番で公図を請求します。

自分の土地の地番が分からない場合、固定資産税納税通知を見れば地番が記載されています。

例えば、上図の例で自分の土地の地番が907番であり、南側隣地を購入したい場合には、隣地の地番が906番であることが分かります。

また、隣地に建物がある場合、隣地の建物の家屋番号を知ることが必要です。

家屋番号とは、登記簿謄本の建物に付された番号となります。

家屋番号も住居表示とは異なります。

一般的に、地番が906番の場合、家屋番号も906番となっていることが多いです。

ただし、家屋番号は必ずしも地番と同じとは限らないため、法務局で該当地番上にある建物の家屋番号を確認するようにしてください。

- (2)所有者と抵当権の設定状況

-

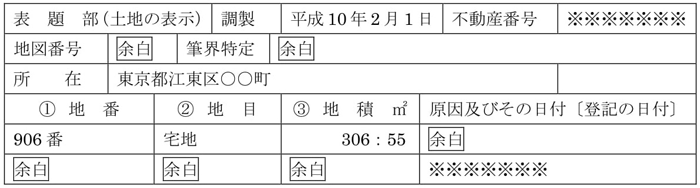

地番や家屋番号がわかったら、次にその土地または建物の所有者と抵当権の設定状況を確認します。

抵当権の設定状況とは、その土地を担保に入れてお金を借りているかどうかということです。

所有者と抵当権の設定状況は、土地や建物の登記簿謄本を調べることで分かります。

登記簿謄本も公図と同じ法務局で取得できますので、地番や家屋番号が確認できたらその場ですぐに登記簿謄本も取得するようにします。

法務局で登記簿謄本を書面請求する場合の取得費用は600円です。

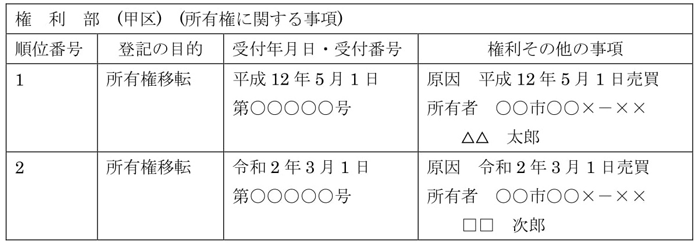

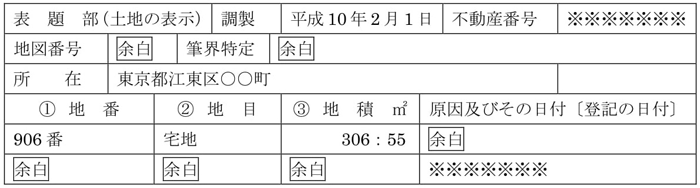

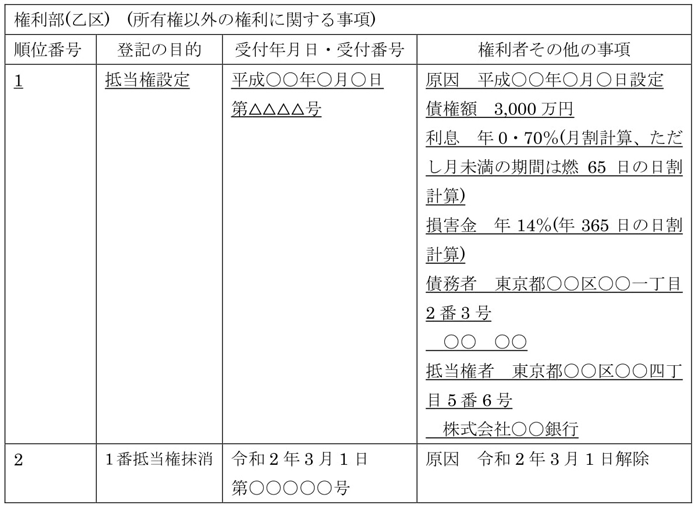

登記簿謄本は、「表題部」、「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」の3つで構成されています。

表題部には、地番や地目、地積(面積)が記載されています。

念のため、隣地が「農地でないこと」を確認するようにしてください。

隣地が農地の場合、購入する上で別途農地法の許可を得なければいけないケースがあります。

農地法の許可が必要な場合は、隣地購入のハードルがかなり上がってしまいます。

田舎における隣地購入は、隣地が農地であることで断念するケースもあるので、地目はしっかり確認することが重要です。

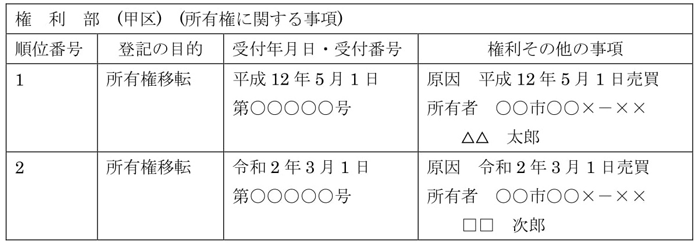

所有者に関しては、「甲区」に記載されています。

甲区には過去の所有者履歴が載っていますが、最後の所有者が現在の所有者です。

隣地が更地の場合、所有者が遠方に住んでいる場合があります。

謄本には所有者の住所が記載されていますので、遠方の場合にはまずは手紙で購入の打診をすることが必要です。

尚、登記簿謄本の所有者は必ずしも真の所有者とは限りません。

相続で所有者が変わっても、昔の所有者のままになっているケースもあるからです。

隣地所有者と連絡が取れないと、購入が極めて困難となってしまいます。

所有者が遠方の場合には、手紙を出して連絡が取れる人か確認することも必要となります。

また、土地と建物の所有者が異なる場合、建物所有者が土地を借地しているということです。

借地契約は、通常、簡単に解除することはできません。

たとえ底地(借地権が設定されている土地のこと)を購入できたとしても、購入後、借地人(土地を借りている方のこと)との契約を解除できず、自由に土地を使えないことになります。

よって、調査の結果、隣地が借地物件の場合には購入を見送ることをおススメします。

抵当権の設定状況に関しては、「乙区」に記載されています。

抵当権が設定されていると、所有者はその土地または建物を担保にお金を借りていることになりますので、購入のハードルが少し高くなります。

ただし、売却代金によって借金が返済できるような状況であれば、売ってくれる可能性はあります。

乙区に何も記載がなければ、抵当権は設定されていないということです。

また、記載があったとしても抵当権が抹消されていれば、その土地や建物は担保に入っていないことになります。

登記簿謄本は、アンダーラインが記載されている部分は内容が削除(抹消)されたことを意味しています。

抵当権が設定されていない土地や建物の方が購入しやすいので、必ず抵当権の設定状況も確認するようにしてください。

購入できそうな土地または建物の特徴をまとめると、以下のようになります。

- 農地でない土地

- 所有者と連絡が取れる土地

- 借地権が設定されていない土地

- 抵当権が設定されていない土地(ただし、売却代金によっては外してもらえる可能性はある)

4-2.購入後の建築プランを計画する

隣地を購入したい方は、「土地活用をしたい」、「増築したい」等の何らかの目的があるはずです。

購入後の目的は本当に実現できるかどうか分かりませんので、打診する前にきちんと購入後の建築プランを検証することが必要となります。

土地には、用途制限や容積率等の制限があり、自由に建物が建てられるわけではありません。

また、前面道路の幅員や日影の規制によっても建物の形状が決まります。

どのような建物を建てることができるかは、一般の方には容易に分からないため、せっかく隣地を購入しても目的を実現できなかったということはあり得ます。

そのため、隣地購入をするにあたっては、購入打診の前に必ず建築士に一度相談するようにしてください。

隣地購入後の具体的な建築プランは、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を使えば、最大10社のハウスメーカーから無料で手に入ります。

無料のプラン一括請求をしてみる

4-3.周辺の土地相場を調べる

隣地購入を打診するのであれば、周辺の土地相場を調べておくことも必要です。

更地価格の相場は、国土交通省が開示している「土地総合情報システム」で知ることができます。

土地総合情報システムは、国土交通省が実際に売買を行った当事者にアンケートを行って得た情報を開示しているため、実際の相場がわかるという点が特徴です。

ただし、土地総合情報システムでは、事例の場所までは特定できないことや、取引件数が少ない地区もある等のデメリットもあり、使いにくい面があるのも事実です。

土地総合情報システムで相場が良く分からない場合には、「中古住宅 HOME4U」等の不動産ポータルサイトによって土地価格を調べる方法もあります。

近くでたまたま土地の売り物件があれば、売り出し価格を知ることができます。

ポータルサイトで知ることができるのは、あくまでも売り出し価格なので「高めの可能性がある」と認識しておくことが必要です。

その他、知り合いの不動産会社がいる場合にはヒアリングをする等、可能な限り土地の相場を調べておくようにしてください。

4-4.提示価格の上限額を決める

相場を把握できたら、次に土地の提示価格の上限額を決めることが必要です。

増分価値は、本来なら不動産鑑定士による鑑定評価を取ってしまった方が早いです。

しかしながら、鑑定評価を依頼する費用がかかってしまいます。

そこで、ここでは一棟マンション等の収益物件を建てた場合の増分価値の計算方法について、できるだけ簡単なものをご紹介します。

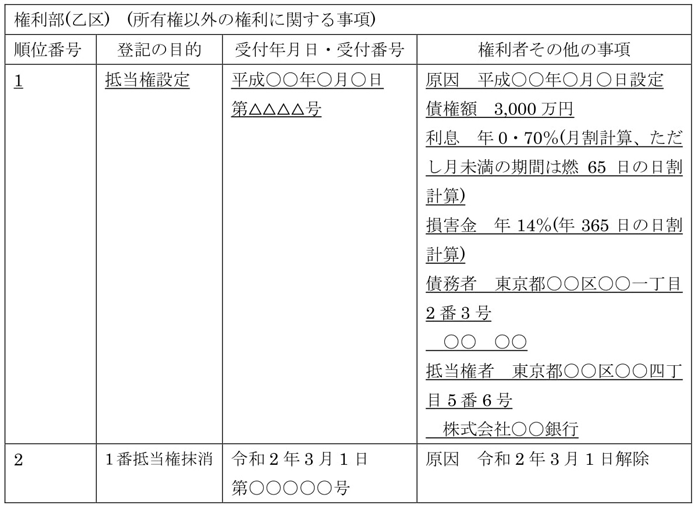

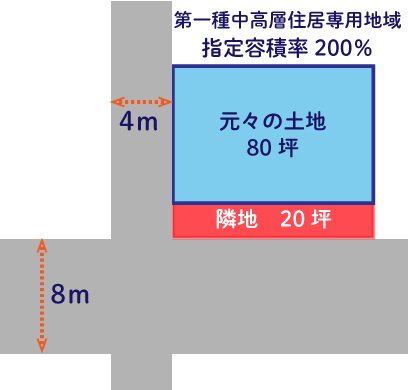

例題として、以下のような敷地のケースで隣地購入価格の上限額を求めます。

対象地は、「第一種中高層住居専用地域」に属する土地で、容積率が200%と指定されたエリアの土地です。

元々の土地(青く示した土地)は東側に4mの幅員の道路に接しています。

それに対して、隣地(赤く示した土地)は南側に8mの幅員の道路に接している状況です。

第一種中高層住居専用地域のような住居系の用途地域では、道路幅員に40%を乗じた数値と、指定容積率(本例の場合は200%のこと)のいずれか低い方が上限の容積率となるというルールがあります。

そのため、元々の土地が利用できる容積率は160%(=4m×40%)までです。

一方で、隣地を購入すると、購入後の土地は南側の8mの幅員の道路に接することができます。

よって、隣地を購入後の土地が利用できる容積率は200%となります。

320%(=8m×40%)と指定容積率200%を比較すると、200%の方が低いためです。

従って、元々の土地は隣地を購入すると、利用できる容積率が160%から200%に増えるため、とても価値のある隣地購入であるということができます。

隣地購入価格の上限額を求めるには、以下の3ステップの計算を行います。

ステップ1

元々の土地で建物を建てたときの利回りを求める

ステップ2

購入後の土地で建物を建てたときにステップ1の利回りを満たす土地価格を求める

ステップ3

ステップ2で求めた土地価格から元々の土地価格を控除し隣地価格を求める

上記の3ステップに基づき、隣地価格を求めます。

隣地価格を求めるに当たり、本例では与条件を以下のように定めます。

(各種単価)

元々の土地の坪単価:100万円/坪

建築費の坪単価:90万円

賃料単価:1万円 (延床面積に対する月額賃料の坪単価)

(面積)

元々の土地:80坪

隣地:20坪

建物の延床面積:土地面積×容積率 (簡略化するためこのような仮定とします)

ステップ1:元々の土地で建物を建てたときの利回りを求める

元々の土地の土地価格を求めます。

土地価格 = 元々の土地の面積 × 元々の土地の坪単価

= 80坪 × 100万円/坪

= 8,000万円

元々の土地で建物を建てたときの建築費を求めます。

建物価格 = 延床面積 × 建築費の坪単価

= 土地面積 × 容積率 × 建築費の坪単価

= 80坪 × 160% × 90万円

= 128坪 × 90万円

= 1億1,520万円

土地建物価格合計 = 土地価格 + 建物価格

= 8,000万円 + 1億1,520万円

= 1億9,520万円

次に建物が生み出す年間賃料を求めます。

年間賃料収入 = 延床面積 × 賃料単価 × 12ヶ月

= 128坪 × 1万円 × 12ヶ月

= 1,536万円

最後に、表面利回りを求めます。

表面利回りとは年間賃料収入に対する土地建物価格の割合です。

表面利回り = 年間賃料収入 ÷ 土地建物価格

= 1,536万円 ÷ 1億9,520万円

≒ 8%

以上のことから、元々の土地では表面利回り8%の収益物件を建てられることがわかりました。

ステップ2:購入後の土地で建物を建てたときにステップ1の利回りを満たす土地価格を求める

ステップ2では、最初に購入後の全体の土地(100坪)で建物を建てたときの建築費を求めます。

建物価格 = 延床面積 × 建築費の坪単価

= 土地面積 × 容積率 × 建築費の坪単価

= 100坪 × 200% × 90万円

= 200坪 × 90万円

= 1億8,000万円

建物が生み出す年間賃料を求めます。

年間賃料収入 = 延床面積 × 賃料単価 × 12ヶ月

= 200坪 × 1万円 × 12ヶ月

= 2,400万円

元々の土地では、表面利回り8%の収益物件を建てることが可能でした。

今度は、逆に購入後の土地で表面利回り8%の収益物件を建てるには、土地価格がいくらなのかを逆算します。

土地建物価格 = 年間賃料収入 ÷ 表面利回り

= 2,400万円 ÷ 8%

= 3億円

購入後の土地価格 = 土地建物価格 - 建物価格

= 3億円 - 1億8,000万円

= 1億2,000万円

従って、購入後の土地は「全体として」1億2,000万円までであれば購入前と同じ8%の建物を建てることが可能となります。

ステップ3:ステップ2で求めた土地価格から元々の土地価格を控除し隣地価格を求める

隣地価格の上限額を求めます。

隣地価格の上限額 = 購入後の土地価格 - 元々の土地価格

= 1億2,000万円 - 8,000万円

= 4,000万円

隣地の上限坪単価 = 4,000万円 ÷ 20坪

= 200万円

上記のステップ1~3までの計算を表にまとめると以下のようになります。

| |

ステップ1 |

ステップ2 |

ステップ3 |

| 項目 |

元々の土地 |

購入後の土地 |

隣地 |

| 敷地面積 |

80.00坪 |

100.00坪 |

20.00坪 |

| 土地単価 |

1,000千円 |

|

2,000千円 |

| 土地価格 |

80,000千円 |

120,000千円 |

40,000千円 |

| 容積率 |

160.00% |

200.00% |

|

| 延床面積 |

128.00坪 |

200.00坪 |

|

| 建築単価 |

900千円 |

900千円 |

|

| 建物建築費 |

115,200千円 |

180,000千円 |

|

| 土地建物合計 |

195,200千円 |

300,000千円 |

|

| 月額賃料単価 |

10千円 |

10千円 |

|

| 年間賃料収入 |

15,360千円 |

24,000千円 |

|

| 表面利回り |

8% |

8% |

|

本例では、隣地は坪200万円までの単価を提示しても損はしないことになります。

4-5.購入を打診する

上限額を決めたら、隣地へ購入を打診します。

前節で求めた上限額は、あくまでも「損をしない上限額」です。

上限額で隣地を購入しても同じ8%の建物しか建てられないため、仮に坪200万円という上限額で購入すると「買っても買わなくても同じ」という結論になります。

従って、賢く隣地を購入するには上限額以下で妥結することが必要です。

例えば、前節の例で仮に隣地の通常の相場が坪120万円であるとした場合、坪120万円~200万円の間で妥結すると隣地を購入するメリットが出てきます。

仮に坪150万円くらいで妥結すれば、隣地購入は大成功といえます。

交渉の方法には正解はありませんが、相手も多少高く買ってくれることを期待しているのも事実です。

相場の坪120万円で購入しようとせず、多少の色を付けて価格を提示すると話もまとまりやすくなります。

もし、先方が上限額の坪200万円以上を提示してきて、「それ以下では売らない」という話になった場合、購入を断念するという冷静な判断も必要です。

上限額を超えて購入しても経済的にはメリットはないため、あらかじめ上限額は見定めておくようにしてください。

尚、交渉に不安を感じる方は、不動産会社の仲介を入れることも一つの手です。

仲介を入れると、仲介手数料が発生するというデメリットはありますが、不動産会社は適正相場や公法上の規制等をしっかり調べてくれますので、安心して購入することができます。

不動産の仲介は、買主に対して重要事項説明を行うなど、元々は買主に安全な取引を実行させる制度ですので、買主は仲介を入れる価値が十分にあります。

価格交渉等も行ってくれますので、隣地購入の場合は割り切って不動産会社に依頼することをおススメします。

5.固定資産税額を知る方法と注意点

固定資産税の額は、所有者しか分からないため、推測するしかありません。

この章では、隣地を購入する前に固定資産税を推測する方法について解説します。

5-1.固定資産税路線価を調べる方法

固定資産税額は、固定資産税路線価を調べることで推測することが可能です。

固定資産税路線価とは、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営している「全国地価マップ」というサイトで調べることができます。

一般的に「路線価」というと、相続税評価額を求めるための「相続税路線価」のことを指しますが、固定資産税評価額を求めるための「固定資産税路線価」というのも存在します。

全国地価マップで固定資産税路線価を調べると、対象隣地の道路の前面に平米単価が表示されます。

固定資産税路線価が「123000」と表示され、隣地の面積が「150平米」の場合、固定資産税評価額は以下のようになります。

固定資産税評価額 = 固定資産税路線価 × 面積

= 123,000円/平米 × 150平米

= 1,845万円

本来、固定資産税評価額は、対象地の個性(例えば角地等)を反映して求められるものですが、ここでは単純に固定資産税路線価に面積を乗じたものを概算値としています。

固定資産税額は、課税標準額と呼ばれる数値に税率を乗じて求められます。

固定資産税の税率は1.4%です。

隣地が更地の場合、課税標準額は固定資産税評価額に70%を乗じたものとなります。

上記の例で固定資産税額を求めると以下の通りです。

課税標準額 = 固定資産税評価額 × 70%

= 1,845万円 × 70%

= 1,291.5万円

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率

= 1,291.5万円 × 1.4%

≒ 18万円

その他、都市計画区域内の市街化区域であれば、都市計画税も発生します。

都市計画税は、課税標準額に0.3%(標準税率)を乗じた金額です。

都市計画税額 = 課税標準額 × 税率

= 1,291.5万円 × 0.3%

≒ 4万円

都市計画税が発生しているかどうかは、自分の土地の固定資産税納税通知書を見ると確認できます。

5-2.固定資産税納税通知書から推測する方法

隣地の固定資産税額は、自分の土地の固定資産税納税通知書からも推測可能です。

固定資産税納税通知書は、土地と家屋の2つの内容が記載されていますが、ここで注目するのは「土地」の部分です。

固定資産税納税通知書には、主に「固定資産税評価額(評価額または価格と記載されている)」と「課税標準額」、「税額」の3つが記載されています。

ここで、まず自分の土地の固定資産税評価額を自分の土地の面積で割り、評価額の単価を求めます。

次に、評価額の単価に隣地の面積を乗じて隣地の固定資産税表額を求めます。

隣地の評価額の単価は、必ずしも自分の土地と同じとは限りませんが、大きな差はないことが多いのでこのような方法でも簡便に求めることは可能です。

ここで、以下の条件で隣地の固定資産税額を求めてみます。

(与条件)

自分の土地の固定資産税評価額:4,920万円

自分の土地の面積:400平米

隣地の土地の面積:150平米

隣地の固定資産税は以下の通りです。

評価額の単価 = 自分の土地の固定資産税評価額 ÷ 自分の土地の面積

= 4,920万円 ÷ 400平米

= 12.3万円

隣地の固定資産税評価額 = 評価額の単価 × 隣地の土地の面積

= 12.3万円/平米 × 150平米

= 1,845万円

課税標準額 = 固定資産税評価額 × 70%

= 1,845万円 × 70%

= 1,291.5万円

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率

= 1,291.5万円 × 1.4%

≒ 18万円

5-3.利用状況によって税金は異なることが注意点

隣地の固定資産税額を知る上では、利用状況によって税金は異なるという点が注意点です。

土地の固定資産税は、住宅地の場合、「住宅用地の軽減措置」という特例を受けています。

住宅用地の軽減措置では、区分に応じて固定資産税評価額に以下の係数が乗じられて課税標準が求められています。

| 区分 |

係数 |

| 小規模住宅用地 |

住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分 |

1/6 |

| 一般住宅用地 |

住宅用地で住宅1戸につき200平米を超え、家屋の床面積の10倍までの部分 |

1/3 |

もし自分の土地が200平米以内で小規模住宅用地の特例を受けている場合、課税標準額は固定資産税評価額の1/6となるため、固定資産税はかなり安くなっていることになります。

隣地が更地なら小規模住宅用地の特例は受けていませんので、隣地を購入すると隣地の固定資産税額が自分の土地に比べて高くなっています。

元々の土地が住宅で、隣地が更地のケースでは、購入する隣地の固定資産税は高いということを知っておいてください。 隣地の固定資産税は、前節までに紹介した方法でしっかり計算することをおススメします。

固定資産税の仕組みや節税のコツについては、こちらの記事で詳しく解説しました。気になる方は、あわせてご参照ください。

まとめ

いかがでしたか。

隣地購入について解説してきました。

隣地購入には、「土地の悪条件が改善される」、「増築ができる」といったメリットがありました。

一方で、「すんなり売買できるとは限らない」、「価格が高くなりがちになる」といったデメリットもあります。

隣地購入では明確な相場はありません。

増分価値があれば相場よりも高くなり、増分価値がなければ相場と変わらない価格となるという関係にあります。

隣地購入の手順は、「隣地の状況を確認する」、「購入後の建築プランを計画する」、「周辺の土地相場を調べる」、「周辺の土地相場を調べる」、「購入を打診する」という流れです。

購入後に土地活用を検討している場合には、「HOME4U 土地活用」でプラン提案を受けることがおススメです。

プラン提案を受けることで、交渉の前に購入の上限額はいくらになるのかを把握し、損をしない範囲で購入することを目指してください。

この記事のポイント まとめ

隣地購入のメリットを知りたい。

隣地購入のデメリットは?

隣地購入の代表的なデメリットは2点あります。

- すんなり売買できるとは限らない

- 価格が高くなりがちになる

詳細は「隣地購入のデメリット」をご一読ください。

隣地の固定資産税の金額を知るには?

隣地の「固定資産税路線価」を調べることで、大まかな固定資産税額が分かります。

また、ご自身の土地の固定資産税額を参考に、隣地の固定資産税額を推測することもできます。

詳細は「固定資産税額を知る方法と注意点」をご一読ください。

収益予想や節税額をまとめたプランを企業に請求できます!

土地活用の相談先を探すなら一度の入力で複数の大手企業へ一括プラン請求!

土地活用の相談先は「建築会社」「ハウスメーカー」「専門業者」など色々あって、どこに相談したら良いか、迷うものです。

それに、あなたの土地にはどんな活用法が向いているのかも、自分ではなかなかわからないですよね。わからないからといって、もしも一社にしか相談しなかったら…

- 他社ではもっと高収益なプランがあるかもしれないのに、見落としてしまうかもしれません

- その土地に適していないプランで活用を始めてしまうリスクがあり、後になって失敗してしまう可能性があります

つまり失敗しないためには、できるだけ多くの相談先を見つけ、たくさんのプランを比較してから決めることがとても重要です!

「HOME4U土地活用」なら、土地活用したいエリアなど簡単な項目を入力するだけで、複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、収益を最大化するためのプランを見つけることができます。

しかも「HOME4U土地活用」は

- 信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!

- NTTデータグループの「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があるので、安心してご利用頂けます

ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!

カンタン60秒入力 土地の情報を入力するだけ!

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)