アパート建築費はまだ高騰しているの?今後の建築費の推移について

アパートの建築費は2020年のコロナ禍、2021年からのウクライナ問題が起因し、上昇を続けています。では、いまアパートを建築するのは得策ではないのでしょうか?

この記事を読むと、

- 建築費はコロナ禍やウクライナ問題を背景として高騰している

- 金利や世界情勢など今後建築費に影響するポイントもある

- 適切な建築費で建てるにはパートナー選びが重要

といったことがわかります。

建築費が高騰している中で、利回りを担保したアパート経営をするには、パートナーとなる建築会社選びが非常に重要です。

以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画を無料診断いたします。

会社があります!

1.建築費は高騰し続けている

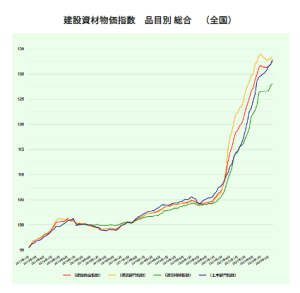

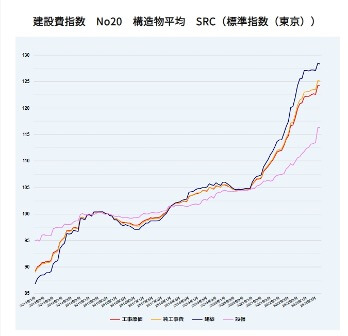

日本の建築費は長い期間をかけて上がり続けています。以下の2つのグラフは一般財団法人建築建築物価調査会による2013~2023年の建築費に関した10年分の価格推移です。どちらも全国平均または全国標準の数値で表しています。

左は建築資材、右が建築費です。建築資材には燃料費(電気・ガス代)やサービス費(機械レンタル・機械修理・土木建築サービス)などは含まれていません。建築費とは、建築の工事価格として、工事費・資材価格・労務コストなどが入った価格です。

【資料提供元:一般財団法人建築建築物価調査会】

資材・工事費ともに、過去10年間、価格が上昇し続けていますが、特に2021年を機に跳ね上がっているのがわかります。2021年はコロナ禍の影響で世界的に木材需要が増え、建築用木材が足りなくなる「ウッドショック」と呼ばれる現象が起きたタイミングです。

以前にも2013年(平成25年)に決まった東京オリンピック招致などをタイミングにして、建築資材・工事費は上がり続けてきていますが、「高騰」しているのは2021年以降であることがわかります。

1-1.建築費の内訳をのぞいてみよう

先に解説をした建築費推移は、基本的には建築業界の方(建てる人)が使用するものです。

そのため、建物の建築を依頼する側(建ててもらう人)である、土地オーナーや不動産オーナーにわかるように、建築費がどのような内訳になっているのかをかんたんに説明します。

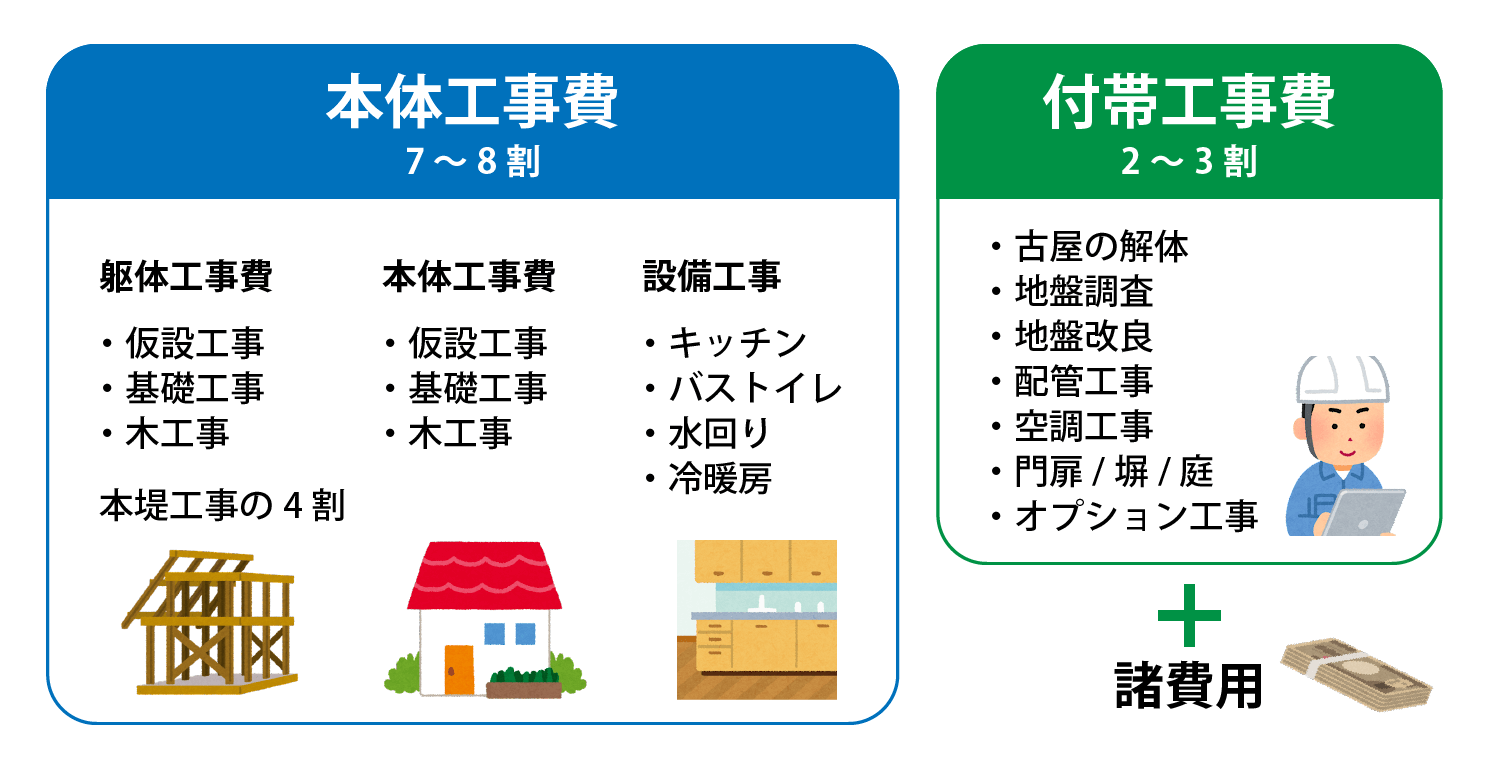

建築費の内訳を、わかりやすく絵にすると、以下のようになります。

工事の中には、本体工事と呼ばれる建物を建築するためにかかる費用以外にも、付帯工事という建物を建てる準備のため、または建物を使えるようにするための工事があります。これらの本体工事費と付帯工事費を合わせたものが「総工費」です。

さらに、建物を建てるために必要なさまざまな手続きなどにかかる費用が「諸費用」と呼ばれ、総工費の2割程度必要です。総工費は、ご所有の土地の広さや土地条件、建物の構造や設備によっても大きく変わってきます。

アパートの建築費については、以下の動画や関連記事も併せてご確認ください

また、以下のボタンから土地の情報を入力すると、あなたの土地にあったアパートの建築費の見積もりを、最大10社の建築会社から無料で取り寄せることができます。

会社があります!

2.建築費が高騰した4大理由

建築費は過去10年以上も上昇し続け、特に2021年を機に高騰したことがわかりました。本章では、建築が上がった理由を4つに分けて説明します。

- 建築資材の高騰

- エネルギーコストの増大

- 半導体不足

- 歴史的円安

2-1.建築資材の高騰

建築資材のうちでも、建物の大部分で利用する、木材と鉄鋼材の値段が高騰しています。これは世界的な傾向でもあるため、「ウッドショック」「アイアンショック」と呼ばれています。

ウッドショックの引き金は、2020年に始まった世界的なコロナ禍です。

世界中でリモートワークをする方が増加し、特にアメリカと中国では郊外に住宅を建てて転居をする動きが広がり、短期間に住宅建材・設備・家具などの需要が増えました。これによる木材不足が原因で、価格が一気に高騰する「ウッドショック」が発生します。

アイアンショックは、鉄筋や鉄骨などを作る鉄資源不足で起こります。鉄材を使う建造物には大型ビルや大規模施設のほか、マンションなどもあります。2021年後半ごろ、コロナ禍が少し落ち着きはじめたタイミングで、2020年から保留されていた経済活動が再スタートすると、世界中で工事が再開されました。

これに加え、中国が景気刺激策として国内のインフラ投資を再開したため、中国での鉄鋼材の需要が一気に増加し、原材料である鉄鉱石や鉄スクラップの需要・供給が滞ることになり、これが世界的なアイアンショックへとつながっていきます。

【参照:野村総研 加速する中国の新型インフラ整備と 事業機会】

どちらも、需要と供給のバランスが崩れ、需要過多になることで価格が高騰します。住宅や建物には、躯体部分だけではなく、室内設備のあらゆるところで木材と鉄材が使われていますので、原材料費が高くなれば結果的に製品も高くなり、建築費もはね上がっていきます。

日本の場合は、これらの世界的な背景に加えて、住宅建材資源のほとんどを海外からの輸入に頼っていることも、国内での建築費が高騰する大きな理由となっています。特に、鉄鋼関連は100%輸入に依存しているため、資材が高騰しても購入するしか手立てがありません。

2-2.エネルギーコストの増大

エネルギーコストとは、建築の現場で必要になる光熱費やガソリン代のことです。資材の運搬には車両が必要ですし、重機やあらゆる工具を動かすためには電気が必要です。さらには、建築建材そのものを輸入・輸送・加工するためにも、船舶・航空機・工場などに莫大なエネルギーコストがかかります。

エネルギーコストが高騰している原因は、一般的にはウクライナ問題がエネルギーコスト増大の契機だと認識されています。しかし、実は日本国内では2011年の東日本大震災以降、原子力発電と火力発電の停止による電気代上昇が継続しており、現在まで住居で約20%、産業で約25%もの上昇をしています。

この背景に加えて、ロシアのウクライナ侵攻にともなうロシア産資源の禁輸措置や、新興国のエネルギー需要の高まりなどが同時に起こり、世界的に燃料価格が高騰します。日本は多くの燃料エネルギーを海外に頼っていますので、燃料輸入価格が上昇しても購入し続けるしか方法がありません。

電気に関しては火力発電所と原発の再開をすれば問題自体は解決できますが、国と世界が向かっている方向性と真逆の選択になるため、未だ問題は解決できないままでいます。

【参照:経済産省資源エネルギー庁 2023年6月の電気料金、なぜ値上がりするの?いくらになるの?】

2-3.半導体不足

半導体とは、一般的にシリコンを原料として作られている、電気を使う部品や設備のほとんどに使われる電子部品です。そのため、半導体が不足すると半導体がないと動かない設備機器は作れなくなります。

半導体不足のきっかけは、コロナ禍でのリモートワーク導入により、学校や企業で大量のパソコンや通信機器の需要が一気に増えたことに始まります。さらに、自宅での時間を充実させるために、テレビ・タブレット・ゲーム機・スマート家電などを購入する方が増加し、半導体を使った製品や機器の需要が拡大したためです。

さらに、ほぼ同じタイミングで通信企業が5Gへの移行をスタートし、それに合わせて電気自動車やAIの普及が拡大したため、半導体を多く使用する製品の需要も増加しました。このように、世界的に半導体の需要が一気に高まっているのにもかかわらず、生産が追い付かない状況が続いています。

日本国内では半導体製品の生産はしていますが、大国同士の軍事牽制による禁輸措置、日本国内工場での火災や火災事故などが重なり、生産力が落ちていることも、半導体不足の要因となっています。

【参照:経済産業省 通商白書】

2-4.歴史的な円安

為替は常に動くものですので、今日までも円安・円高のどちらの時代もありました。今回の円安がいつもの円安と違うのは、世界と日本の資材不足の中での円安という点です。

建築業界を含めた日本の製造業は、製品原材料の多くを海外からの輸入に頼っていますので、原材料の争奪戦に負ければ製品が作れなくなります。そのため、多少高くても購入するしかありません。

しかし円安であるため、仕入れをした時点ですでに予算はぎりぎりです。さらに高騰し続けるエネルギー代により、製造コストはどんどん増大していきます。

このような状況では、製品を作っても、売るときまでにさらに円安が進んでしまえば赤字生産を余儀なくされる可能性もあります。このように、単に円安になっただけでは起こらない問題が同時に起きています。このような複雑な背景により製品コストは高まり、建築工事全体のコストも上がっています。

【参照:経済産業省 為替動向と企業行動及び輸出数量への影響】

3.今後の建築費に関して注目すべき3つの動き

高騰したアパート建築費の背景は理解できましたが、今後はどうなっていくのでしょうか。

本章では、建築費が変わる判断材料として、普段から注目しておくべき動きについてまとめています。

- 金融政策による金利の動き

- 建材・資材の動き

- 世界情勢の動き

3-1.金融政策による金利の動き

2023年7月23日、日本銀行が、金融政策を決める会合で、大規模な金融緩和策の修正を決定したことが報じられました。長短金利操作の運用を柔軟化し、長期金利の上限を緩和する内容です。

この動きによって、将来の、急激な物価上昇には歯止めがかかることになります。しかし、金利が上がれば企業が資金調達をしにくくなる可能性もあり、物価上昇を抑えることはできても、物価を下げるまでの力がこの金利政策にあるのかは、現時点では未知数です。

アパート建築費自体は、資材調達・エネルギー購入などの問題がひとつひとつ解消されるに従って落ち着いていく方向にあるため、すぐに価格が下がるわけではなく、今の価格のままで横ばいになる可能性が高い傾向にあります。

【参照:日銀 「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」とはどのようなものですか?】

3-2.建材・資材の動き

建築費の高騰が収まり、適正価格に戻るためには、企業に購買する資金が十分あり、なおかつ、採算ベースに乗るだけのものを調達できている必要があります。前項で解説した金利が上昇する可能性があるということは、企業が必要な時に資金調達をしにくくなる可能性が高いため、企業は社内留保を強めるようになります。

このような経緯から、仮に資材高騰が収まったとしても、すぐに高騰前に戻るのではなく、世界情勢や買い付け資金余力などのバランスを取りながら、徐々に高騰前の値段に近づくことになります。また、値段が落ち着くと言っても、その間に世界的に資材の値段が戻らなければ、高騰が終わっただけで、実際の状況は大きく変わらない可能性もあります。

また、日本国内では世界的なエネルギー問題解決に向けて、SDGs(持続可能な開発目標)の取り組みをしており、2030年までのクリーンエネルギー化を目標として掲げています。

そのため、これから新築する物件に対してはゼロエネルギー住宅や建物にすることが強く推奨されています。これらの付加工事も加えると、例え建築費が従前に戻ったとしても、総工費そのものは増えていく傾向にあります。

【参照:資源エネルギー庁 2020?日本が抱えているエネルギー問題】

3-3.世界情勢の動き

2023年夏現在、世界共通の懸念事項となっているのは、ウクライナ情勢です。

ウクライナ情勢が今後も収束を迎える気配がなければ、今までと同じように、輸送費をはじめ石油を使った製品は、すべて高値維持するしかなくなります。

仮に資材を購入できて輸送費が払えても、結局はコンテナ数の不足によりスムーズな物資の移動が難しい状態が続きます。これらは2020年に始まったコロナ禍と、それに続くウクライナ問題によって起きた、世界的な物資の目詰まり状態ですので、少しずつ改善はするものの、一気に解決する方法がありません。

そのため、この状態が永遠に続くことはありませんが、長期化した場合のことも想定しておく必要があります。土地活用をこれからご検討の方は、今の金額が最安値であることを前提にシミュレーションをしておく必要があります。

4.土地活用で建築費を抑える6つの方法

本章では、できるだけアパート建築費を抑えて土地活用をするために、知っておくべき6つの方法をまとめています。

- 複数の建築プランを比較検討する

- 利回りをきちんと計算する

- ワンストップサービスをする会社を選ぶ

- できるだけ木造で選ぶ

- 設備のスペックを上手に落とす

- 現在の価格をベースにプランを比較する

4-1.複数の建築プランを比較検討する

アパート建築を検討し始めた段階で、まずは複数の建築プランを請求し、比較検討するようにします。

建築プランには、デザイン・間取り・設備・工法・構造・建築費・諸費用・家賃設定など、アパートを実際に建てて経営をし始めたところまでのシミュレーションを含めた、総合的なプラン提案があります。

プランをたくさん見ていくことにより、アパート経営へのイメージがハッキリしてきて、実際に経営する建物のことが良くわかるようになります。また、複数のプランを比較することにより、ハウスメーカーや建築会社の得意なことや、自分の求めているアパート経営のタイプなどもハッキリしてきます。

プラン請求の際には、一回の入力で最大10社にまでアパートプラン請求ができる、NTTデータ・ウィズの「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求をご利用ください。

以下のボタンからご活用ください。

会社があります!

4-2.利回りをきちんと計算する

利回り計算とは、投資した金額に対して、どのくらいの利益が得られるかという数字です。例えば100万円を投資して、1年で出た利益が3万円であれば、利回りは3%になります。

これから建てるアパートの利回りがどのくらいになるのかは、建築プランを請求すると、プランに記載されています。各社の利回りも比較することで、「このくらいの建物なら、このくらいの利回り」という相場感がつかめるようになります。

アパート建築費をおさえれば利回りは良くなりますが、その分、設備などのグレードを下げる必要もありますが、入居者のことも想定したうえで慎重に判断する必要があります。利回り計算に関して詳しく知りたい場合は、関連記事も参考にしてください。

4-3.ワンストップサービスをする会社を選ぶ

ワンストップサービスとは、1つのハウスメーカーや建設会社で、建築プラン作成から設計・施工・管理・完成までをすべてまかなえるタイプの注文方法のことです。

多くの建設会社では、自社で設計と管理だけをして、あとは下請け関連会社に委託する方法が多く、下請けから孫請けと委託先が多くなるほど中間マージンが発生し、建設費が高くなります。

大手のハウスメーカーや建築会社では、資材建材の大量仕入れにより単価を下げ、各社独自の開発をした施工法により、むやみに下請けの委託先を増やすことなく建築物を作るノウハウを持っています。

このような建築方法は各社のパッケージプランとして販売されており、標準的な間取り設計と外観などを、予算や工期に合わせて、自在に組み合わせることができます。在来工法のような1から積み上げていく建築施工方法と比べると、人件費・輸送費・建材費などすべての工程でコストカットが可能なため、建築費を抑えることができます。

4-4.できるだけ木造で選ぶ

アパート建築をするのであれば、木造アパートにすると建築費を抑えることができます。現在、全ての建築建材が高騰していますが、構造別の坪単価は従来通りの比率のままであるため、木造>鉄骨造>鉄筋コンクリート造の順番に高くなります。

| 構造 | 坪単価 | 高さ |

|---|---|---|

| 木造 | 坪75~110万円 | 3~4階建て |

| 鉄骨造 | 坪80~120万円 | 4~6階建て |

| 鉄筋コンクリート造 | 坪92~120万円 | 6階建て以上 |

現在の建築技術では、木造アパートでも3~4階建てが可能ですので、鉄骨造や鉄筋コンクリート造にしなくても、ある程度の高さのある建物も可能です。また、メインの躯体だけに鉄骨を使い、その他の部分は木材を多用するなど、4階以上の高さのある建物を建てる場合でも、木材を多くすればその分、建築費を抑えることができます。

これらの構造に関した相談は、プラン請求の際に各ハウスメーカーや建築会社の担当者に相談をすると、各社が得意な工法で提案してくれますので、現地調査をしてもらった上で、希望の階数・構造でプランを作りなおしてもらい、再度比較をしてみてください。

4-5.設備のスペックを上手に落とす

アパートの躯体の部分は安全性に直結するため、ある程度以上の基準が必要です。しかし、設備に関しては、必要最低限の機能を持っているものにすることで、建築費の中の、設備にかかる費用を抑えることができます。

ただし、すべての設備機能のグレードを落とすと、部屋の見栄えも悪くなり、空室リスクにつながる可能性もあります。入居者には見えない部分や、そこまで重要視されない部分のスペックをワンランク下げるという、賢い節約をしてください。

キッチン・お風呂・トイレ・エアコンなどのわかりやすい住宅設備の中で、キッチンのシンク下の棚の有無・お風呂の自動給湯・トイレの高額ウォシュレット・エアコンのお掃除機能の有無など、入居者にとって重要ではない部分や、差を感じにくい部分は、バッサリとコストカットをしても問題ありません。

逆に、お風呂に追い炊き機能がないなどは、そのことが理由でライバル物件に負けてしまうことがあります。上記画像のように、中古住宅や賃貸物件を探すポータルサイトなどで「絞り込み機能」「こだわり検索」などに記載のある項目は、入居者がスペックを気にしている部分ですので、参考にしてください。

4-6.現在の価格をベースにプランを比較する

これから土地活用などでアパート経営をご検討の方は、今のアパート建築費が標準価格であることを前提に、建築プランを比較するようにしてください。

今現在の建築費の高騰は、2021年を境に跳ね上がった価格ですが、そうなった背景には世界情勢や日本の国力の問題など、複雑な要素が絡まっています。仮に問題のうちのいくつかが解決しても、そのことが原因で建築費の高騰が早晩、一気に収まると考えるのは、楽観的過ぎる傾向があります。

建築費の高騰も世界的に起きている問題ですので、どこの国でもこの問題が解決するために努力をしていますが、実際に高騰前の価格にいつ近づくのかは誰にもわかりません。

そのため、土地活用をご検討の場合には、価格が下がるのを待つのではなく、今の条件で利回りが良くなるようにプランを検討してください。相続税対策の一つとしてアパート建築ご検討の場合には、実際の相続が始まるまでに丸3年間の経営期間が必要になりますので、アパート建築費が下がるのを待っているわけにはいかないこともあります。

また、日本の建築業界ではバブルのころから職人不足が問題になっており、現職の職人は50~60代のシニアが中心です。この世代が引退をする2030以降には、職人の数は現在の半分に減ることがわかっていますので、建築費の中の人件費は、すべての世界的な問題が解決しても残ったままです。その結果、建築費の中の人件費がはね上がることがわかっています。

このようなことから、将来的に建築費は上がり続ける可能性があることを前提に、今が一番安いという前提でプランを請求し、比較する必要があります。

【参照:ヒューマンリソシア 「建設技術者・技能工の2030年の未来予測(2023年版)」】

アパート建築をご検討の方は、まずは複数のハウスメーカーや建設会社にアパート建築プランを請求し、今アパートを建てたら、どのくらいの規模のものが、いくらで建築可能なのかを確認するところからはじめて下さい。複数の建築プランを比較することで、価格帯の比較をすることができます。

各社が得意とする工法や設備などが満載されたものと、シンプルな設備だけになったものなど、バラエティに富んだパッケージが揃っていますので、あれこれと比較をしながら、気に入ったものを選び出してください。

また、いくつかのプラン候補が出てきたら、かならず現地調査を依頼し、各ハウスメーカーや建築会社の担当者に来てもらい、実測と実際の周辺環境などを確認してもらいます。このほうが、より実際的なプランとなります。

プラン請求の際には、一回の入力で最大10社にまでプラン請求ができるNTTデータ・ウィズの「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求をご活用ください。

アパートの建築費が高騰している背景と、その上で、これからアパート建築などの土地活用をご検討の方が、どのようにして建築費を抑えるかについてまとめました。

世界的に高騰している建築費がいつ、以前の状態に戻るのかはわかりませんので、今の価格を基準にプラン請求をし、ご自身のライフサイクルに沿って土地活用をしていくのが、最善の選択と言えます。

まずは、複数のハウスメーカーや建設会社にアパート建築プランを請求し、今建てたらいくらになるのか、どのような設計があるのかなどをじっくりと比較してみてください。

アパート建築費は長い期間をかけて上がり続けていますが、とりわけ2021年以降は2020年のコロナ禍、2021年からのウクライナ問題を背景として高騰し続けています。

このように高騰を続ける理由には以下が挙げられます。

- 建築資材の高騰

- エネルギーコストの増大

- 半導体不足

- 歴史的な円安

それぞれの理由について、詳しくは「建築費が高騰した4大理由」をご確認ください。

今後、建築費を検討する際に注目すべきポイントは以下のとおりです。

- 金融政策による金利の動き

- 建築・資材の動き

- 世界情勢の動き

いずれも、アパートの建築費に影響する動きであるため、動向に気を配っておくことが大切です。詳しくは「今後の建築費に関して注目すべき3つの動き」をご確認ください。

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)