【詳しく解説】保育園での土地活用の基本とメリデメを解説

- 安定した収益を得たい方

- 社会貢献に興味がある方

- まとまった広さの所有地がある方

土地活用の選択肢の中でも保育園経営は、安定的な収入を得られることがメリットです。また、受けられる補助金制度も多く、初期費用を抑えて開業できます。

一度開業してしまうと土地を転用しづらいこと、審査が厳しいことがデメリットです。また、トラブルが発生すると経営自体が傾く恐れもあるため、注意が必要です。

会社があります!

この記事の内容

1.保育園経営の概要&こんな人に向いている

| 人気度 ◎高い→×低い |

収益性 ◎高い→×低い |

初期費用 ◎低い→×高い |

相続税対策 ◎高い→×低い |

流動性 ◎高い→×低い |

リスクの大きさ ◎小さい→×大きい |

管理の手間 ◎楽→×大変 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ○ | △ | △ | △ | × | ○ | ○ |

保育園経営はこんな人に向いている

- 土地活用で安定した収益を得たい方

- 児童福祉等、社会貢献に興味がある方

- まとまった広さの所有地がある方

保育園は共働き世帯の増加を背景に、少子化の現代にあっても需要が見込まれています。待機児童問題が取りざたされて以降、いったん待機児童数は減少傾向にあったものの、現在では保育園を利用する子どもの数はそれを上回る増加傾向です。

保育園の種別は大きく認可保育施設と認可外保育施設の2つに分かれます。どちらの種別でも保育園経営を事業として行う場合、3つの条件を満たす必要があります。

- 地域の状況の把握と分析、将来の需要の推計を行う

- 経営者としての審査基準を満たしている

- 施設規模・経営規模の設置基準を満たしている

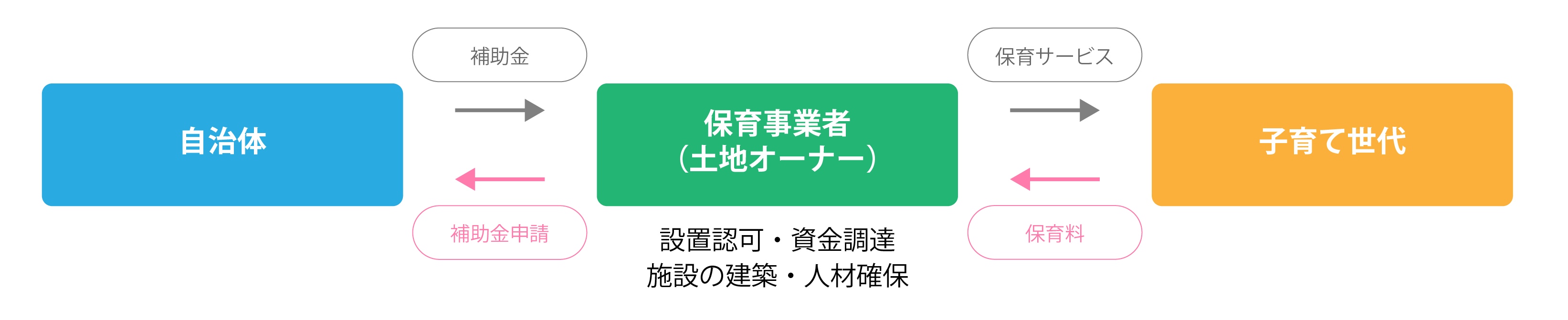

満たすべき条件に運営者としての資質審査などもあるため、土地所有者が自身での保育園事業を起業するには高いハードルがあります。土地活用として保育園を選択する場合、事業用定期借地権での不動産経営かリースバック方式の採用が一般的です。

2.メリット・デメリット&注意点一覧

メリット

- 相続税対策や節税対策ができる

- 安定した収入を得られる

- 利回りを高くしやすい

- 社会貢献ができる

デメリット

- 経営が軌道に乗るまで時間がかかる

- 設置認可の手続きが複雑で審査基準が厳しい

- 評判が悪いと経営状態にダイレクトなダメージがある

保育園経営は、受けられる補助金制度もあることから安定経営をしやすい事業といえます。高齢者福祉施設経営などよりも設備投資が少なく済むこともあり、利回りを高くしやすいこともメリットです。

一方、子どもを育てる場である保育園の経営には重い責任がのしかかります。評判一つで経営が苦しくなる事態に陥ることも考えられ、覚悟をもって事業を始める必要があるでしょう。

<保育園経営の注意点一覧>

- 事業経営には相応の保育施設経営知識が求められる

- 開園までに手続き等で時間がかかる

- 近隣の理解が必要

3.事業モデル

土地活用での保育園経営には大きく分けて3つの方式があります。

- 自分で保育事業を経営する

- フランチャイズ加盟して事業を経営する

- 土地と建物を用意して委託経営する

メリット・デメリットをまとめました。その後それぞれの方式を解説します。

| <パターン一覧> | |||

|---|---|---|---|

| パターン名 | メリット | デメリット | 相談先 | 自分で保育事業を経営する | ・利回りを高くしやすい ・自分の理想の経営ができる |

・保育所勤務経験がないとできない ・手続きや経営ノウハウを他者に頼らずこなす必要がある ・責任が重い |

自治体 |

| フランチャイズ加盟して事業経営をする | ・経営サポートが受けられる ・確立されたサービス展開ができる |

・経営の自由度が減る ・ロイヤリティーを払う必要がある |

フランチャイズ本部 |

| 土地と建物を貸し出して委託経営する | ・管理の手間がない ・長期安定収入が得られる ・固定資産税の節税効果がある |

・転用が難しい ・事業者が現れないと始められない ・賃料下落リスクがある |

土地活用会社 ハウスメーカー |

3-1.自分で保育事業を経営する場合

土地オーナーが直接保育園経営をする場合、設置認可をとることから始めます。経営には保育に関する資格を必要としませんが、事業者としての資質は問われることに注意が必要です。

認可をとるにはさまざまな審査をクリアする必要があるため、開業までに時間がかかります。

自身での経営には、法人(社会福祉法人、株式会社、NPO法人)を立ち上げるのが一般的です。まずは認可外保育施設の経営からスタートし、基準の厳しい認可保育施設へと移行するという方法をとることもあります。

| <自分で経営する場合の収益モデル表> | |

|---|---|

| 事業収入(年額) | 3,000万円ほど |

| 家賃(固定資産税) | 物件による |

| 人件費 | 事業収入の60%程度 |

| 経費 | 事業収入の15%程度 |

| キャッシュフロー(収入) | 750万円 |

上記は小規模保育園B型を想定しています。認可外では受けられる補助金の額も限られるため、初期費用を抑えることで事業収益を上げていく方法を考える必要があります。

3-2.フランチャイズ加盟して事業経営をする

保育園事業や学童保育事業を対象としたフランチャイジーもあり、加盟すると保育園経営の全面的なバックアップを受けられます。

契約には加盟金、保証金、月々のロイヤリティーの支払いが必要です。ロイヤリティーを支払うことで経営ノウハウの提供を受けられるだけでなく、人材確保の方策についての指南、教育活動のアドバイスなども受けられます。

| <フランチャイズ加盟する場合の収益モデル表> | |

|---|---|

| 事業収入(年額) | 3,000万円ほど |

| 家賃(固定資産税) | 物件による |

| 人件費 | 事業収入の60%程度 |

| 経費 | 事業収入の15%程度 |

| キャッシュフロー(収入) | 750万円 |

| ロイヤリティー(年) | 100万円程度 |

事業の収支は自営型とあまり変わりはなく、自営型にロイヤリティーが月々発生するのが特徴です。フランチャイジーによっては経営システムの導入なども図れるため、経費節減のアドバイスを受けられることもあります。

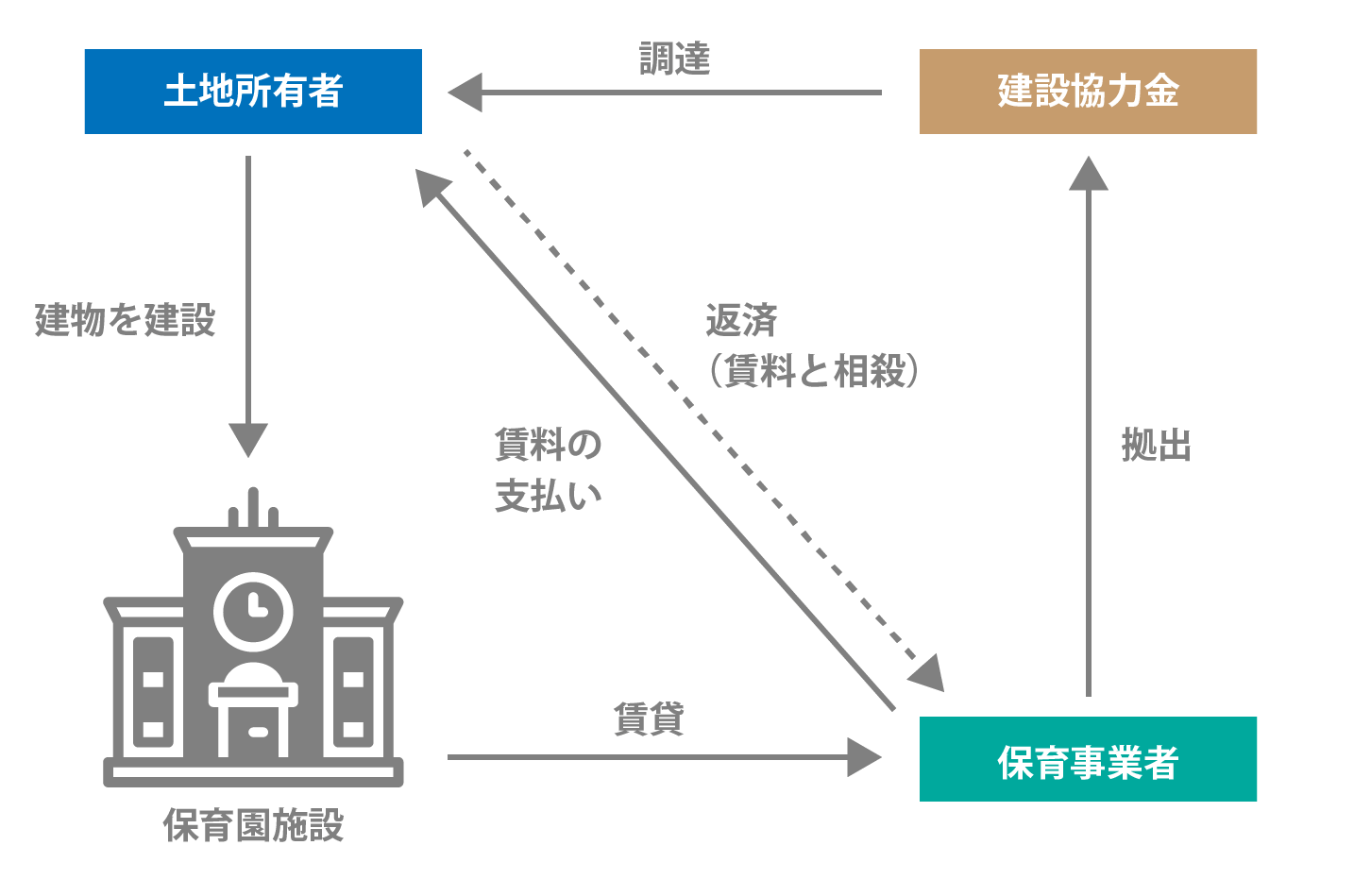

3-3.土地と建物を用意して委託経営する

土地のみ、もしくは土地と建物を保育事業者に貸し出して土地活用として不動産経営をする方法です。この経営方法には3つの方法があります。

- 建設協力金方式(リースバック方式):借主となる保育事業者から建設協力金を得て建物を建て、土地と建物を貸し出す

- 事業用定期借地契約:更新できない契約で期間を決めて土地を貸し出す

- 貸テナント方式:土地に保育施設を設けて貸テナントとして保育施設を貸し出す

保育事業そのものは保育事業者が行うため、土地や建物の管理の一切を任せられる不動産経営になります。

| <建設協力金方式で不動産を貸す場合の収益モデル表> | |

|---|---|

| 売上(年額) | 300万円ほど |

| 固定資産税等 | 46万円ほど |

| 雑費 | 1~2万円 |

建設協力金方式(リースバック方式)の場合、建設協力金が家賃で相殺される仕組みのため、家賃収入は少なくなります。建物の所有権は土地オーナーになるため、建物の固定資産税も土地オーナー負担です。

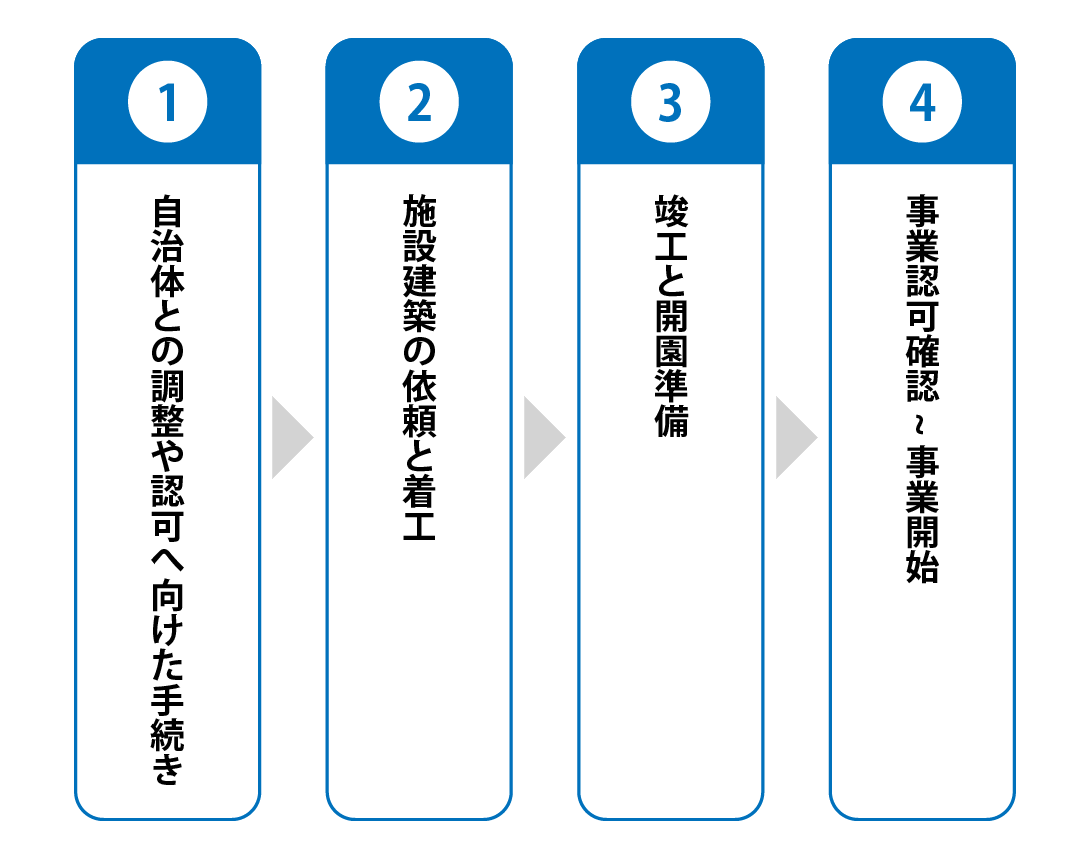

4.開始するまでの流れ

ここでは、自分で保育事業を経営する場合の開園までの流れを紹介します。想定は小規模認可保育園です。

4-1.自治体との調整や認可へ向けた手続き

保育園施設の事業認可には1年ほどの期間を要します。協議申込書の受付期間は各自治体で決まっているため、それに合わせて動きだします。審査の結果、協議対象に選定される認可に向けた選考に進む流れです。

同時に保育事業の現場責任者の任命を進めます。

4-2.施設建築の依頼と着工

自治体での申請手続きと同時進行で施設の施工を請け負う建築会社の選定を行い、建築を進めます。複数の企業にプランを提示してもらい、比較検討したうえで施工会社を決めるとよいでしょう。

施工会社と契約をしたら着工です。

4-3.竣工と開園準備

施設が竣工したらハード面を整えていきます。開園準備には、必要な設備や備品をそろえるだけでなく、保育士といった人材の確保も含まれます。

竣工前から保育の指針を整えておくことも大切です。これをもとにふさわしい人材を求めます。

4-4.事業認可確認~事業開始

事業認可がおりたら、いよいよ事業を開始して園児の受け入れを始めます。小規模認可保育施設の認可までの期間は1年ほどで、通常の認可保育所の2~3年に比べ短期間です。

園児の受け入れに向けては入園説明会などを設けたのちに開園するのが一般的です。

5.相談先の選び方

5-1.保育園経営ができる土地か確認する

保育園経営をする場合、自治体が定めている基準を満たしている土地でないと始められません。例えば、埼玉県の場合、乳児1人につき3.3平米以上、幼児1人につき1.98平米以上の保育室の広さを確保する必要があります。そのため、狭小地では保育園経営ができないケースがあることに注意が必要です。

また、保育園施設としてふさわしくない立地にある場合は、ほかの方法で収益を得る方法を考えたほうが賢明でしょう。所有地でどのような土地活用ができるのかを相談したい場合は土地活用の一括プラン請求サービスが便利です。

「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」では、さまざまなジャンルの土地活用が比較検討できる一括プラン請求サービスを提供しています。

5-2.経営方式を選択する

保育園の経営方式は、事業を自分で経営する方法と保育事業には関与せず不動産を貸し出す方法があり、それぞれ方式が細分化します。

それぞれに特徴が異なるため、メリット・デメリット比較で自分に合った経営方式を選択するのがおすすめです。ある程度、経営方式が絞り込めたら相談先の選定に入りますが、経営方式によって相談先は変わります。

5-3.複数の企業とプランを比較検討する

保育園の経営方式を決めたら、その方式に関係する企業からプラン請求をします。

フランチャイズ加盟で経営をする場合は、複数のフランチャイザーのサービスプランを確認し比較します。不動産の貸付での経営ではハウスメーカーや建築会社から建築プランを複数取り寄せます。これらのプランを比較検討することで、経営の最善策が見えやすくなるでしょう。

6.補助金その他活用できる制度一覧

保育園経営では、補助金制度を利用できるケースがあります。ここでは、開業時に利用できる補助金をまとめました。

| <補助金その他活用できる制度一覧> | ||

|---|---|---|

| 名称 | 内容 | 注意点 |

| 保育所等整備交付金 | 保育所等の新設、修理、改造時に必要な経費や整備費用の一部を国が補助する交付金。 | ・市町村が策定する市町村整備計画に基づいて設置する場合が対象 |

| 保育所等におけるICT化推進等事業 | 実施主体は都道府県や市区町村となるICT化推進事業。保育の周辺業務や補助業務でのICT化を推進する目的で業務システム導入を支援。 | ・導入によって効率化を図る業務の違いによって補助金額が変わる |

| 企業主導型保育事業助成金 | 企業が自ら事業所内保育施設を設置し運営する場合、保育事業者が企業のために設置した保育施設に対し企業側が運営費を負担している場合に利用できる助成金。 | ・新規事業であることか、定員を増やしたタイミングでのみ活用できる ・事業規模の規定がある |

| IT導入補助金 | 中小企業庁が中小企業、小規模事業者を対象にIT導入に対して費用の一部を補助する制度。認可外保育施設なども活用できる。枠はデジタル化基盤導入類型とセキュリティ推進枠の二つ。 | ・資本金額や従業員数などに規定がある |

このほか、認可保育施設では児童1人当たりに運営補助金がおります。運営時の補助金制度もあるので、調べてみることをおすすめします。

7.保育園で土地活用の成功事例

土地活用に保育園経営を選んだ事例を2つ紹介します。事例を見る前に成功のコツをまとめました。

<成功のコツ一覧>

- 立地の見極め

- 経営方式の見極め

- 補助金の活用

- 長期運用収支計画を立てる

7-1.フランチャイズ加盟での保育園経営の成功事例

| 前提条件 | 都市郊外の住宅地が近隣にある立地 50坪の更地 フランチャイズ加盟による保育事業経営 認可外保育施設 定員:18人 |

|---|---|

| 初期投資 | 合計:約3,640万円(ローン:2,000万円、自己資金:2,640万円) |

| 利回り・収益 | 年間売上:約3,000万円 年間経費:約450万円 年間人件費:約1,800万円 年間ロイヤリティー:約100万円 年間ローン返済額:約145万円(返済期間:20年) 利回り:13.8% 年額利益:約505万円 |

| 成功のポイント | 保育園事業経営は利回りが一桁になることが一般的ですが、土地が所有地であることが大きく影響し、高利回りを実現しています。 フランチャイズ加盟でさまざまなノウハウを吸収し、安定経営につなげています。 |

8-2.建設協力金方式での不動産経営の成功事例

| 前提条件 | 都市郊外の住宅地が近隣にある立地 50坪の更地 フランチャイズ加盟による保育事業経営 認可外保育施設 定員:18人 |

|---|---|

| 初期投資 | なし |

| 利回り・収益 | 年間売上:約300万円 固定資産税等:約46万円 雑費: 2万円 年額利益:約252万円 |

| 成功のポイント | 建設協力金を保育事業者から得て建物を建てているため、初期費用はゼロです。そのため、利回り計算はできません。 初期費用をかけずに安定的に家賃収入を得られる建設協力金方式では、家賃と協力金の相殺が行われるため、通常の事業用定期借地権より家賃設定が低くなります。しかし、ローンの返済に追われることはなく経営は安定させやすくなります。 |

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)