【60坪のマンション建築】コスパ良く建てる5つのコツとは?

土地の面積が60坪(約198平米)しかなくても、条件によっては相応の規模のマンションを建てることができます。

ただし、60坪はアパートであれば十分な面積ですがマンション用地としては小さいため、割り切った建て方も検討することがコツです。

この記事では、60坪前後の土地に賃貸マンションが建つかどうか検討している皆さんに向けて、

- どのくらいの規模が実現可能か

- 知っておくべきメリット・デメリット

- 上手に建てるコツ

などについて解説していきます。

また、マンション経営についてハウスメーカーに直接相談したい方は、以下のボタンから最大10社のハウスメーカーに、建築費の目安や収益シミュレーションがわかるマンション建築プランの申し込みをすることもできますので、ぜひご利用ください。

会社があります!

この記事の内容

1.どのくらいの規模のマンションが建つ?大きさを決める5つの要因

「面積が狭い分、高層のマンションを建てたい」と思っても、可能なケースと不可能なケースがあります。

どのようなマンションが建てられるのか、マンションの規模を決定する要因は、主に以下の5項目です。

- 用途地域

- 容積率

- 道路幅員

- 土地の形状

- その他公法上の規制

それではひとつずつ見ていきましょう。

1-1.用途地域

用途地域とは、一定のエリア内において建築できる建物の用途を制限した規制になります。

例えば、閑静な住宅街の中にパチンコ店は建てられないというような規制です。

用途地域には、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類があります。

用途地域のうち、工業系の工業専用地域と呼ばれる地域では、マンションのような住宅を建てることはできません。

また、マンションは高層建築物であることから、戸建て住宅街に指定される第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域でも建てないことが一般的です(低層の邸宅風マンションを除く)。

そのため、マンションを建てるには用途地域が第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域以外の地域に指定されていることが必要となります。

1-2.容積率

容積率とは、延床面積の敷地面積に対する割合のことです。

延床面積とは各階の合計床面積のことになります。

容積率は建物全体のボリュームを制限することから、高層建築物を建てるには容積率が高く指定されていることが条件です。

マンションを建てる場合、一般的には容積率は200%以上で指定されていないと建てることは難しいといえます。

1-3.道路幅員

前面道路の道路幅員も建物規模に影響します。

前面道路が狭すぎると、高層建築物が建てられないことが多いです。

まず、容積率は前面道路の幅員が12m未満の場合、道路幅員に一定率を乗じて求めます。

対象地の容積率を計算するために乗じる係数のことを「法定乗数」と呼びます。

法定乗数は、以下のように定められています。

| 用途地域 | 法定乗数 |

|---|---|

| 住居系の用途地域 | 0.4 |

| 住居系以外の用途地域 | 0.6 |

例えば、住居系の用途地域で前面道路幅員が4mの場合、「4m×0.4」という計算で160%が法定乗数により求められる容積率となります。

仮に容積率が200%で指定されているエリアであっても小さいほうの数値である160%が対象地の容積率となってしまうため、マンション建築は厳しくなってしまいます。

また、前面道路が狭い場合には、道路斜線制限という規制の影響を強く受け、建物を高くしにくくなっています。

そのため、前面道路が狭い場合は、建物を高くすることができず、マンションを建てられないことが多いです。

1-4.土地の形状

狭い土地では形状も大きな影響を及ぼします。

60坪でマンションを建てるには、前面道路に対して間口の広い長方形の土地であることが理想です。

旗竿上の土地や、細長い土地など、狭い土地では地型の悪さが設計に大きな制約をもたらします。

60坪でも地型が悪いケースは、戸建て賃貸を選択した方が適切となることもあります。

1-5.その他公法上の規制

地区計画や各自治体の条例等のその他公法上の規制もマンション計画に影響します。

地区計画とは、小さなエリアで定められる街づくりのルールのことです。

用途地域ではマンションが建てられるエリアであっても、地区計画によってマンション建築が困難となっているエリアもあります。

また、各自治体には、ワンルーム建築を規制する通称「ワンルーム条例」や「駐車場条例」があります。

特に東京23区は各区が独自の厳しいワンルーム条例を定めており、マンションが建てにくくなっています。

その他、東京都立川市や横浜市のように駐車場条例が厳しく、マンション建築がしにくい自治体もあります。

2.マンションの建築費

マンションを建てる場合、選択できる構造としては「鉄筋コンクリート造」、「重量鉄骨造」、「壁式プレキャストコンクリート造」の3つが考えられます。

それぞれの構造における建築費坪単価相場と適正階数を示すと下表の通りです。

| 構造 | 坪単価 | 適正階数 |

|---|---|---|

| 鉄筋コンクリート造 | 坪100万円~120万円 | 3階以上~ |

| 重量鉄骨造※1 | 坪90万円~110万円 | 5階以下 |

| 壁式プレキャストコンクリート造※2 | 坪80万円~100万円 | 5階以下 |

※1:重量鉄骨とは、一般的に6mm以上の厚さの鉄骨を使用した構造を指します。

※2:壁式プレキャストコンクリート(壁式PC)造とは、あらかじめ鉄筋コンクリートの壁を作り、その壁で建物を支えて建てる構造のことです。

重量鉄骨造や壁式PC造は、鉄筋コンクリート造よりも安くできる可能性もありますが、階数が6階以上になると選択できないことが一般的です。

3.「60坪」でマンションを建てるメリット

60坪でマンションを建てるメリットは、主に以下の2点です。

- 土地の収益力を最大化できる

- アパートよりも賃料を維持しやすい

それではひとつずつ見ていきましょう。

3-1.土地の収益力を最大化できる

2階建てアパートよりも賃貸面積を増やせるため、土地の収益力を最大化できる点がメリットです。

土地のポテンシャルを余すことなく生かせることができます。

3-2.アパートよりも賃料を維持しやすい

マンションは鉄筋コンクリート造等の堅牢な躯体で建てることから、劣化がしにくくアパートよりも賃料を維持しやすい点もメリットです。

外壁も石やタイルといった高級感のある外装材で仕上げることができるため、建物にグレード感を持たせることができます。

4.「60坪」でマンションを建てるデメリット

60坪でマンションを建てるデメリットは、主に以下の2点です。

- 設計上の規制が大きい

- 共用部を充実させる余裕がない

それではひとつずつ見ていきましょう。

4-1.設計上の規制が大きい

狭い土地は設計上の規制が大きい点がデメリットです。

ゆとりをもってエレベーターや駐車場等を配置することができず、周辺の競合と同等の仕様を目指すのではなく、割り切った設計が必要となります。

4-2.共用部を充実させる余裕がない

60坪のマンションは共用部を充実させる余裕がない点もデメリットです。

広いエントランスやトレーニングジム、キッズスペース等の共用部を設置する余裕がなく、差別化によって競争力を上げるような工夫がしにくくなります。

5.「60坪」でマンションを上手に建てる5つのコツ

規制やデメリットもある60坪でのマンション建築ですが、建てられるのであれば、できるだけ採算性の高いものを建てたいですよね?

本章では、「60坪でマンションを建てるコツ」を5つ紹介します。

- 幅広い構造で検討する

- エレベーターなしを検討する

- 条例の規制を避ける規模を検討する

- セキュリティ機能を充実させる

- トイレと洗面所のユニットも活用してみる

ぜひしっかりと検討して、少しでもコストパフォーマンスの良い物件が建てられるよう参考にしてください。

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

5-1.幅広い構造で検討する

60坪でマンションを建てるには、幅広い構造で検討することが第一のコツとなります。

60坪でマンションを建てる場合、結果的に5階建て以下の小ぶりなマンションが建つことが多いです。

また、60坪は極端に狭い土地ではないため、「重量鉄骨造」や「壁式PC造」といった比較的割安な構造も選択できる可能性があります。

幅広い構造で検討すればコストを抑えられる可能性があることから、60坪でマンションを建てるときは

特に構造の選択肢を広げて検討することが重要といえます。

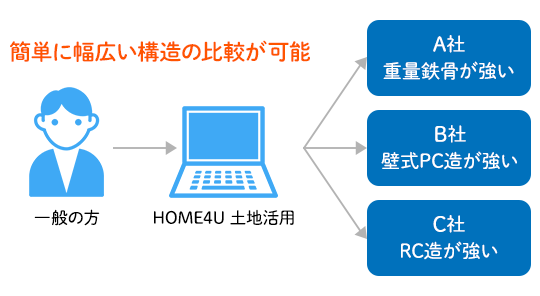

構造を広げて検討するには、それぞれの構造を得意とするハウスメーカーから提案を受けることがポイントです。

ハウスメーカーには各社が得意とする構造や工法があり、例えば重量鉄骨造を得意とする会社に壁式PC造の提案を依頼してもリーズナブルな提案は出てきません。

ただ、そうは言っても、どの企業が何を得意としているのか等、一般の方には馴染みが薄く、どうしたら良いのかわからない方もたくさんいらっしゃいますよね?

そんな方には、NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営する「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」が便利です。

お持ちの土地の所在地や広さなどを入力するだけで、対応可能なハウスメーカーが瞬時にピックアップされます。

様々な構造を得意とするハウスメーカーがバランスよく登録されており、初めてマンション建築を検討する方でも簡単に幅広いマンション建築を比較検討することができます。

各メーカーが提示する建築プランの中には、間取りや建築費だけでなく、将来の収支見込み、予想される節税効果、ローンシミュレーションなどが盛り込まれ、総合的に見てどの建築プランが採算性が高いか、客観的に判断できるので、検討を進める際にはぜひ上手に「HOME4U 土地活用」を活用してみてください。

5-2.エレベーターなしを検討する

60坪のマンションは、エレベーターなしを検討するのも一つです。

エレベーターを設置すると高層階の借主を見つけやすくなりますが、メンテナンス費用等の維持コストも発生します。

また、将来、エレベーターの交換費用として億単位の大規模修繕費がかかる可能性もあります。

さらに、エレベーターを導入することで各階にエレベーターのシャフト部分が生まれ、賃貸面積が減ることにもなります。

シャフト部分とは、エレベーターが通る竪管(たてかん:縦管とも書く)のことです。

60坪のマンションは、エレベーターの竪管によって各階の賃貸面積が小さくなるため、収益性の減少に顕著な影響を及ぼしてしまいます。

そのため、狭い土地でマンションを建てる場合は、エレベーターなしにした方が設計の自由度も上がり、効率的な建物となることが多いです。

エレベーターなしとする場合、都市部のワンルームであれば若い単身者が借りるため、5階くらいまでならなんとか貸すことができます。

6階以上になると貸すことが難しくなるため、6階以上であればエレベーターを設置した方が無難です。

小さな物件はエレベーターの設置が逆効果となってしまうことも多いことから、容積率の消化にこだわらず建物規模を抑えてエレベーターなしも検討してみることをおススメします。

5-3.条例の規制を避ける規模を検討する

60坪でマンションを建てる場合、条例の規制を避ける規模を検討するのも一つです。

特に東京23区内の場合、各区にワンルーム条例があるため、一定規模以上のマンションを建てるとファミリータイプを設けなければならず、収益性が落ちる結果となります。

ファミリータイプは賃貸需要も弱く賃料単価も低いため、マンションで収益性を上げるにはオールワンルームとすることが最適なプランです。

また、駐車条例が厳しい自治体も、規模を抑えることで駐車場の設置を回避できることもあります。

マンションは条例にひっかかる規模になると収益性が落ちるプランとなることが一般的であることから、小さなマンションは最初から条例の規制にかからない規模で抑えることも投資効率を上げる方法の一つです。

5-4.セキュリティ機能を充実させる

60坪のマンションでも、アパートと差別化するためにセキュリティ機能を充実させることが重要です。

特に意識をしたいのが、集合玄関を設置しオートロック機能を付けるという点になります。

マンションはオートロック機能があることで、セキュリティに対する意識の高い需要者層を取り込むことができる利点があります。

集合玄関がないアパートのようなマンションを建ててしまうと競争力が劣る物件となり、マンションの良さが半減してしまいます。

そのため、60坪のマンションでも「自動扉付きオートロック」の集合玄関は設置したいところです。

エレベーターは割り切ってなしでも構いませんが、オートロックはこだわって付けることをおススメします。

5-5.トイレと洗面所のユニットも活用してみる

60坪のマンションで各戸の面積が小さくなってしまう場合、トイレと洗面所のユニットも活用してみるのも一つです。

狭くてもバスとトイレ・洗面所がセットになった3点ユニットはおススメできませんが、トイレと洗面所がセットになった2点ユニットは許容範囲といえます。

最低限、バスは独立させておくことがポイントです。

2点ユニットを導入することで、部屋の面積を広く確保することができます。

本来であれば、バスとトイレ・洗面所は全て独立させることが望ましいですが、設計が厳しい場合には、トイレと洗面所は割り切って2点ユニットとすることも選択の一つです。

まとめ

いかがでしたか。

60坪の土地にマンションを建てるイメージが沸いてきたでしょうか?

60坪で失敗せずにマンションを建てるコツとしては、何と言っても最初の段階で「幅広い構造で検討する」ことが重要です。

ぜひ「HOME4U 土地活用」を上手に活用し、手間をかけずに様々な構造の建築プランをしっかり比較してみてください。

賃貸マンションは安定した需要のある収益性の高い土地活用です。

この記事で得た情報を活かし、存分にメリットを享受できるようにしてください。

-

【基本を解説】知識ゼロから始める「マンション経営 基本ガイド」 100坪以上の土地であれば、マンション経営もおすすめです。立地とニーズに合わせたマンションを建設できれば、安定的な高収入が見込めます。この記事では、初期費用、リスク、収支シミュレーションを確認することができます。

マンション経営の収益・節税プランを企業に請求できます!

電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。

![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)